����20�N4���A�В������F���Y���w�����x������A���N7���A���w�����x�̏�����������Ƒ厖�Ɉ�ĂĂ�����l�̎А��L�҂̂����̈�l�A�����`�Y���A���ƊE�ɓ]���邽�߂ɑގЂ��Ă��܂����B�����āA�c���ꂽ������l�̎А��L�ҁA�n�ӎ����w�����x������͖̂���22�N1���ł���B

����͉����q�̒���삪�A�В��Ƃ��Č��C�̎�҂�����}���A�o�c�̃o�����X������Ă������Ƃ��悭�m���Ă���A����삪��������A�c�����L�҂����̎Ⴓ�䂦�̌��C�����o����\����F�����Ă����B����삪�S���Ă����d���̂����A�ҏW�̓����͑��̋L�҂������N���̈ɓ��ԗ��ɔC�������A�А��͓��ʎ��瓝�����邱�ƂƂ����̂����̂��߂ł��낤�i����ȑO���ŏI�I�ɂ͕��А������Ă����Ƃ����悤���A���X�̎��M�͒����𒆐S�ɂ�����x���̐����o���Ă���A����̎�Ԃ͂�قǏ��Ȃ������Ƃ����Ӗ��ł���j�B

�����������Ă����悤�ɁA�n�ӂ͂�͂�˔\���ӂ�A�����Ɩڗ��j�ł������B�L�҂Ƃ��Ă̔ނ̖������Ԃɒm��ꂽ�̂́A����18�N3���A���N�ɂ�����b�\���ό�A�����Ɠ��{�̒k������ނ��邽�߁A�k���ɓ��h���Ƃ��Ĕh������A�v�����ڍׂȏ�����{�ɂ����炵�����������B����̌����ݒʂ�M�������A�c������������j�[�N���B����18�N12���A�n�[�o�[�g�E�X�y���T�[�̒�����w���@�N�w�x�̖��Ŏ茘���|��i�l���l�Y�Ƃ̋���j�����̂���n�߂ɁA���N10������͉p���߂��x���W���~���E�f�B�Y���[���ɂ�鐭�������w�G���f�B�~�I���x���A�w�O�p�o�����C�̏�g�x�Ƒ肵�A�����ꕔ�ŗp�����n�߂Ă������q�M�L��4���ɂ킽���Ė|���B���̏����ɂ͌��q�M�L��p���闘�_�����̂悤�ɋL����Ă���B

�\�����ɔ����鏊�͂܂����ׂČ����̎��匾������̂܂܂ɓ��{��ɉ��߂���Ɏ~�܂���̂Ȃ�A���̎�͎��g�ɕM�����肽��ɂ��ƂȂ炸�A�������Ă��̎��ۂɂ��Ă��������A�M�����͌��킷�̌y���Ȃ�ɎႩ���B����ʑ��̌�A�y�X�㓪�ɓ����Ă��̌������q�������邪�䂦�ɁA�Ӗ���������Ղ��A�܂������̎���ɂ��������ꂸ�B

�����ɂ́A���L�������Ȃ���̂��A�}����ŏЉ��Ă���O�̓���悤�Łi�摜1�j�A�Ȃ�قǁA�n�ӎ��Ƃ́A�Ȃ��Ȃ���Ȃ��肻���Ȑl���Ɏv���Ă���B����ɂ��̗�����20�N�ɂ́A���B40�N���̐�������r�X�}���N�𒆐S�ɏ��q����w�S�������x�i4���܂Ŋ��s��������������j���o�����B

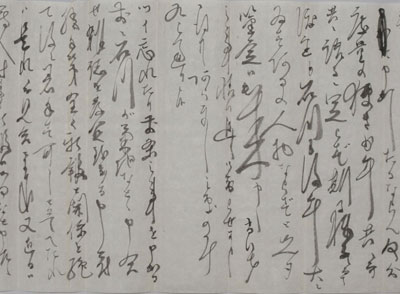

�摜�P

�@�w���C�̏�g�x�����ɑ����Čf�ڂ���Ă�����q�M�L�̐���

����삪����������A�u�В��s�N�ꎞ�Ɍ����S���N�����A���������Ƃ��������u�N���ď����Ɏd�������߁A�V���ЂȂǂ͉B���̎d���ȂǂƂĂ����̎����āA�l�X�F��������������ׂ��͕K�R�̐����v�i���N2��13���t�A�{�R�F�ꈶ�j�ƕ��������Ƃ��A���́u�s�N�v�i���̈Ӗ��j�Ƃ��ĔO���ɂ������̂́A�܂������ēn�ӂł������悤���B����̓I�Ȉٕς����m����̂́A���͍���������ɓn�ӂł������B���Ɏ����̂͊��Ɉꕔ���p�������Ȃ����A�A�����J�ɗ��w���̑��q�Ɉ��ĂāA���̂��Ƃ�`���Ă����ԂX�����B

�V���Ђ͎��ɖZ�����A�F���Y���R�z�S���֎Q����́A�َ҈�l�ɂāA�����Ɠn�ӂ������ɂ��āA�����܂ŎQ��ǂ��A���̍������n�ӂ����͓��ĂɂȂ�\�����B���łɓn�ӂȂǂ́A���x���˂̋��a�l�����g�𖽂����A���[���b�p�֎Q���ɂ��A�n�ӂ����̕t������肵�A���邢�͏o���\���ׂ��l�q�B���悤������Ƃ��́A�Ȃ�����َ҂͍�������B�M�l�������l�k�ꑾ�Y�Ǝ̎��Y�l�O���̏C�ƁA������ׂ������������āA�听���肤�Ƃ���Ȃ�ǂ��A�܂�������َ҂̓s�����l����A�����A���𑣂�����������L���B���ɂ������̂��Ƃ��ɖZ�ɂẮA�����H���������ɂ�����Ȃ��A�V�l�̌��N��ɂ��������ƁA�������S�z�����������B�i����20�N7��9���t�A����ꑾ�Y�����ȁj

�n�ӂ͌̋��̐��˓���Ƃ̓��哿��Čh���C�^���A���g�Ƃ��ĕ��C����ɂ�����A�����ƂȂ邱�Ƃ���]�����̂��Ƃ����B�w�����x�̐ؔ������l�ޕs���ɂ��Ɩ����Z�ɁA����͑��q�����̑����A�����肤�قǁA����ʂĂĂ����B���n�ӂ������ԗ����Ă��邤���ɁA���x�͍������������ƑގЂ��Ă��܂����ƂƂȂ����킯���B

����͈��������n�ӂ̈������߂�}��ƂƂ��ɁA�����E�n�ӂ��x��ē��Ђ��A�ׁX�Ƃ����G��Ȃǂ�S�����Ă����Ή͊������A7�������А��S���̌��Ƃ����Ӑ}�Ŏw�����n�߁A����ɁA�e�r�����i�������E�����̂�j�ɂ��A���l�̎w����^���n�߂��Ƃ݂���B�e�r�͖���20�N�Ɍc���`�m�𑲋Ƃ����X�o�g�̎��L�҂ł���B����ɂ���܂ŋq���Ƃ��đ����̎А��𑐂��Ă������������̏��ق�͍��������A�ނ͋Ζ���̉��l������s�ŃT���t�����V�X�R���C�����܂�A9���ɂ͓n�ĂւƗ������Ă��܂����B����ɂ��˂Ă�胉�u�R�[���𑗂��Ă����剺���̖��Y���l�i�݂̂���E����ǁj�ɂ����Ђ�Őf�������A���łɁw�X�֕�m�V���x�Ō��M���ӂ���Ă���A�Ђ𗣂���Ȃ��ƒf��ꂽ�B

8�����߂ɂ́A�n�ӂ͕���̈ԗ������ꂽ�炵���A�u��ɕ��v�i����20�N8��26���t�A����숶�j����悤�ɂȂ����ƕ��Ȃ͌���Ă��邪�A���̊Ԃ����Ȏ����ɖO������Ȃ��n�ӂ́A�͂��S�͖�X�Ƃ��Ă����悤�Ȃ̂��B�����̕M�Ɏ��M�����߂Ă����n�ӂɂƂ��āA���������w�����x�ɂ��ẮA�i�v�ɕ���̖��̉��̖����L�҂ŏI���A���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����C����������A����́w�����x�ɂ����������ł��Ȃ����Ǝv��ꂽ�B

����A�V�������А����M���d�������Ƃ����Ή͂Ƌe�r�́A�ғ��P���d�˂�B�e�r�́A����̊ዾ�ɂ����������Ȃ����炵���u�L�]�̏��N�v�ƕ]����A�u�K�������`�Y�̐g����ɑ�����ׂ�������v�i����21�N5��31���t�A����숶�j�Ƃ܂ŕ���ɋL����Ă��邪�A�Ή͂ɑ���]���́u�܂����͂�����v�i20�N8��4���t�A����숶�j�A�u���܂�܂炸�A�܂��|�炢�̂��́v�i21�N8��27���t�A����숶�j�ȂǂƂ��Ȃ�h���B

����21�N5���A�n�ӂ̓V�F�[�N�X�s�A��The Comedy of Errors�i�ԈႢ�̊쌀�j���w���Ԑ����x�Ƒ肵�Ė|��o�ł����i�摜2�j�B����̖|��͂ƕ��͗͂����Ă��܂��Ă̂��Ƃ��낤�B���̖{�́A�V�F�[�N�X�s�A�����T�����킪����3�Ԗڂ̖{�Ƃ��āA�����Ă܂��A����̖̂���Ƃ��āA���������]������Ă���B������8���̎��_�ŕ���́A�����ɂ�������B�u�n�ӂ͂܂����M�ɋX������ǂ��A���͂ɖ��ȕȂ���āA�����i��������j��v���邱�Ƒ����B�v�����āA���̏��Ȃɂ͂��������B�u�V���̏����ɂāA��������Ԗ��ɗ�����悤�Ɋo���ǂ��A����͏����������Ɛ\���A�v�����Ȃ��B�V���Ђɂ��ĕ��̐قȂ�́A�����̊p�́i�������j�ɗ͂Ȃ������Ƃ��B���͂��Ă����A����\����v�i���N8��27���j�B�n�ӂ̕��͂́A�ǂ�������̍D�݂ł͂Ȃ��A�t�ɓn�ӂ̗��ꂩ�炷��A�А���ɏC������邽�тɁA�v���C�h���������Ă����ɈႢ�Ȃ��i��1�j�B

�摜2

�n�ӎ���w���Ԑ����x���Ԃ��i���j�ƌ��G

���҂̐M���W���A����I�ɉ�ꂽ�͖̂���21�N�̏H�̂��Ƃ��B���̍��́w�����x�Г��̗l�q���A�L�҂������R�����Y����N��z���Ă���B

�O�\�߂��Ȃ��Ė�S�}����A��������Č������Ă��܂炸�A���鎞�A��X�͏�ɕ��͂������ĐV���ɔ��\���Ă��邪�A�������Ȃ��̂ŏ��������Ԃɖ��͌���Ȃ��A���X�̎�ŎG�����o���A���X�������đ傢�ɘ_���A�V���ɖ��������悤�ł͂Ȃ����Ƃ̋c���N����A���C����̎Ⴂ�҂̂��ƂƂĎ������ߕҏW���̑����͎^�����A���悢��u�Ɨ����k�v�Ƃ����G�����o�����ƂɂȂ����B�i�w�̐l��b�x�j

�Ƃ��낪�A���̎G���̌��e�p���̔Ŗ��o�����Ƃ����Ɍ������Ă��܂��A���ԂɌ��m�Ђ̕���̕����ɌĂ�đ�ڋʂ�H������̂��Ƃ����B�������G���v��͎���߂ƂȂ����B�R���͂��̌v��̎�d�҂��n�ӂł������Ɩ��L���Ă��邪�A�L�҂����ɂ͑����ĕs�������܂��Ă����炵���l�q����������B

����Ɉ��������āA�s���̖���͕ҏW�������ǂ�ɓ��ԗ��Ɍ������A�ނ��L�҂����ɋl�ߊ���鑛���ɔ��W����B����������ΎГ��ōō��̌��͎҂ł���ɓ��ɁA�����͂���҂́w�����x�ɑ���T�����Ԃ���ꂽ�B�����ł���Έ���̋L�҂Ƃ��ĔF�߂��邩���m��Ȃ��̂Ɂw�����x�ł͎����̖��O�����ꂸ�A���̏�ɂ��ꂱ��w�����o���ɓ��͕@�ɂ��Ƃ����킯���낤�B����͒��É��ɖ��߂Ȃ���A�w�����x�̏�����ߊς���B10��22���t�̒����F���Y�����ȂŁA����͉��X�Ƃ��̎Г���������A�Q���Ă���B�����ɂ킽�邪�A�Y�������̑S�����Љ�悤�B��������Ɍ������A�����ɔC���ď����ẮA�v���o�������Ƃ����������A�����������Ă���̍ق��܂����X�����i�摜3�j�B

�����V��ɂĈɓ����ЂƂ�ҏW�������ǂ肨���Ƃ���A�n�ӁA�Ή͂炪���X�s���ɂāA�V���̌��͕͂ҏW�ɏW�܂�A������͘J���Č��Ȃ������Ƃ��B���Ă͂��̌����ׂ��]�X�̂��Ƃ�\���o��ɂ��A���Ƃ��v�����ẮA�����炴��`�Ƒ�����B���̍ہA���₩�Ȃ炴�錾�t��f������悵�A���X�����ɂ��A���悤�Ȃ��Ƃ�\���ΐV���ǒ���l�����p�Ȃ��B�@�g��������l�ɂĐ��������ׂ��B���ɂ������ʏ��N�͈�ؕs�p�Ƃ���ʂ���ɘb���������āA�܂����Ƃ͎��܂�肳�܂Ȃ�B�S�̂�\���A�ɓ��͔N�������q�b������A�������Ƃ��Ƃ��Ȃ��Ƃ���ɁA�n�ӁA�Ή͂�͔N�Ⴍ���ď��X�M�ɗ��ނƂ���̂��̂�����A�O�Y�O�Y�\���o������Ȃ��B�����x�ʂ̋������N�ǂ��ɂāA���Ɍ��ɑ��炸�A������l�q�ɂĂ͓n�ӂ��Ή͂���N�傢�ɂȂ�����̐l���Ȃ炸�ƁA�܂��Ӓ�͏o���\����B�Ȃ����ˁk�ύׁ\����̕M�ȁl�̎���͒ǁX���m�点�\���ׂ��ǂ��A����܂��̂Ƃ���̂݉E�̒ʂ�Ɍ�B

�@�c�C�Y�ꂽ��B�O���̂��Ƃ�\���o��O�ɁA�Ή͂��e�r�ȂǂƐ\�����킹�A�G���[�����������|�\���ɂ��A���莟��A�S���V��ƊW��₿�Č�ɒ��肷�ׂ��Ɠ�������A����ɂČ����킹�ɑ�����A�܂��ߓ��͊G�������V��͔@���Ȃǐ\�������l�q�Ȃ�ǂ��A�{�Ђɕs�p�̂��̂Ȃ�A�������������͖��_�A�\���Ƃ��ɖ��W�ɂ��炴������������Ȃ�B

�@�E�G���̓����k�́A�n�ӁA�Ή͂�ɂĒÓc�k����l�����Ԃ̂悵�B�Óc�͑����A�肽��k���o��������A�C������ꂽ���Ɓl��s���Ɏv������悵�B

�@�n�ӂ��Ή͂����͂̐قȂ�҂ɂĂ��̎҂炪�s���ȂǂƂ��킸���ĕ��̏C�ƒv���A�ق�Ƃ��ɎА����ł���悤�ɂȂ�A�V���͉�������ɏ���n������Ȃ�ǂ��A�������ڂ݂����ăO�Y�O�Y�Ƃ́A���Ȃ̖��Ȃ����̂Ȃ�B

�@�O���̎���ɂ��A�V���������̍l���ɂ́A�n�Δy�k�n�ӁA�Ή͂�l�����ċR�Ղ̐����Ɏ��炵�߂��A�قǂ悭�܂̂�邭�Ȃ��悤�ɒv������Ȃ�ǂ��A�������ނ炪���ʂڂ���ނ��������Ƃ�\���̂�A����Ƃ��ɓ������肼����Ȃǐ\���āA�͂ނƂ��͂������v���ׂ���B�ɓ������肼����͎Ђ̕s���Ȃ�䂦�A�n�ӁA�Ή͂�����̂肫�ނ܂܂ɂ��āA�ގЂ����ނׂ���B����Ƃ͌��C��烁i�ނ��j�̏��N�A�͂Ȃ͂��C�̓łȂ�B����ɂ͘V�������f�v����B�������ܓn�ӁA�Ή͂����肽��ƂāA�V�����S�͂�s�����A�А��ɍ���͒v�����B�܂��G��͑��̏��N�ɂďo���\���ׂ��Ȃ�ǂ��A�����V���Ă܂��܂������Ȃ�͍D�ނƂ���ɂ��炸�A���l��������ׂ���B

�摜3

�Г������𒆏��ɕ��閾��21�N10��22���t����

�i�����A�c���`�m�����Z���^�[���j�B

�摜�������Łu�c�C�Y�ꂽ��v�ƕ��͂����������Ă���B

����́A�n�ӁA�����Ă����ɗ��ĔނƓ����C���̐Ή͂ɏo���邾���̔z�������āA����x�w�����x�ō��𐘂����d������������ւƓ������Ƃ��A�����ɂ�2����Ɂu���͎��܂�\�������A���܂ł��S�z������܂��B�L��i�Ђ����傤�j�l���s����̏��N�y���ꎞ�̔��ǂ���ɉ߂����B���h�Ɛ\���Ύ��h�Ȃ�ǂ��A�܂��傢�ɏ��i����j���ׂ��v�ƕ��Ă���B

���̒���A�Ή͂Ɉ��Ă����̂悤�ȏ��Ȃ��c���Ă���B

���߂Đ\���ɂ͂��������ǂ��A�������N�悤�₭�V���A���������C�y�ɂ��Ďc�N�����������ɂ��ẮA�V���̎А��A��X����J���C�̓łɌǂ��A�Ȃ���w���ׂ߉����ꂽ���A���Ă͋e�r�����M�[�Ȃ��������炴��Ƃ��둽����ǂ��A�s���s���͕K�����̂ɂȂ�\���ׂ�����������A�����ւ�������悤���܂߂��A�ȂɂƂ��V�������ĊՂ��ʂ��܂��ނ�悤���X���肢����B�]�͌����ɕt����B�ڎ�

�@�\����\���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g

�@�Ή͗l

�������a�Ȃ�ʎГ����a�A�����ɂ�����炵���C�̔z����ŁA�n�ӂɂ����l�́A�����炭�͂���ȏ�ɒ��d�ɕ��N�𑣂����Ɛ��������B�������A�\�ʏ�͂Ƃ������A�n�ӂ̐S�́A���͂⊮�S�Ɂw�����x���痣��Ă��܂����̂ł������B

��1

���̍��̓n�ӂ�����ɑ��Ĕ��R�I�ԓx������Ă����Ƃ��āA�����Ύ��̕��Ȃ����p�����B

�c����n�ӂ��n�������Ȃǐ\����ɂĈ��҂������߁A�����悵�A�����������ǂ��A�������䂦�A����͓c�ɐV���ɓ����Ă��A�K���x�ԂȂ��ƂāA�����V��ɂ͍̗p�����ɔ��ÂɂȂ肽��B�i����20�N10��1���t�A����숶�j

���̕��ʂ́u�������䂦�v�̕����̈Ӗ������ɂ������A�u�n�ӂ�����������Ă���̂Łv�Ɠǂ߂A�����グ���А���n�ӂ��킴�킴�c�ɂ̐V���ɓ������A�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��ĕ���ւ̔����������Ă���ƍl������B���������p�����̑O�ɉ���������Ă��邩������ƁA�b�͋t�ɂȂ�B�w�_�˖��V����x�̎�M�߂Ă������Ă̎����V��L�Җ�c�т��ސE���A��ȂƂȂ����̂ł��̌�C��I��ŗ~�����Ƃ��������̈˗��ɑ��āA����͎��M�̑���ƂȂ�K�C�҂͑���Ȃ����A�������d��l���͑����̂ŁA���̐l���ɎГ���萷�肳���A�А��͓������玞�X�����ď��͂��邱�Ƃ��o����A�Ƃ����Ă���B���̗�Ƃ��āA��L�̂悤�Ɂw�����x�Łu���Áv�A���Ȃ킿�{�c�ɂ��Ă���А��𑗂邱�Ƃ��o����A�Ƃ����Ă���킯�ł���B�����n�ӂ�����ɔ��R���Ă���Ȃ�A���������А��̍Z�{�����Ȃ��ł��낤���A�����������А���_�˂ɑ����ȂǂƂ������A�����t����͂����Ȃ��B���������ď�L���p�́A�u�n�ӂ����������͂C�ɓ���Ȃ������̂œc�ɂ̐V���ɑ������v�Ɖ�����ׂ��ł���B�����ł���A���̏��Ȏ��̂́A�n�ӂ̕���ɑ��锽���Ƃ͖����̂��̂ł���B

���{���ɖ߂�