ژذگà‚ة‚¨‚¯‚é•ں‘ٍ“ء—L‚جŒƒ‚µ‚¢•M–@‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚½‚ر‚½‚رŒ¾‹y‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚ھگ¢‚ة‚à‚½‚ç‚»‚¤‚ئ‚·‚錋‰ت‚ح‘½‚‚جڈêچ‡’†—f‚إ’²کa“I‚ب‚ج‚¾‚ھپA“اژز‚ج’چˆس‚ًˆّ‚«‚آ‚¯•د‰»‚ً‘£‚»‚¤‚ئ‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚خ‚µ‚خ‹}‚إپAڈص“ث‚ًڈµ‚‚±‚ئ‚àڈ‚ب‚©‚炸‚ ‚ء‚½پB‚»‚ج‘م•\“I‚بژ–—ل‚ھ–¾ژ،15”N‚©‚ç18”N‚ة‚©‚¯‚ؤ‚ج”„–ٍ‘iڈ×ژ–Œڈ‚إ‚ ‚낤پB

چ،‚جگ¢‚ة‚à–{“–‚ةŒّ‚‚ب‚çگ¥”ٌ‚ئ‚à“üژ肵‚½‚¢‰ِ‚µ‚°‚ب–ٍ‚ھ‚ـ‚±‚ئ‚µ‚â‚©‚ة‰،چs‚µپAژ‚ةگl‘ج‚ةٹQˆ«‚³‚¦‚à‚½‚炵‚ؤگV•·چ¹‘؟‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚éپB–¾ژ،ڈ‰ٹْپA‚ب‚©‚ب‚©ˆمژt‚جگfژ@‚ًژَ‚¯‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½ڈژ–¯‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA‚¢‚´‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚«‚ة—ٹ‚é‚ج‚حپA‰ئ“`پA”é•û‚ب‚ا‚ئڈج‚µ‚ؤگ¬•ھ‚àŒّ”\‚à‚ـ‚±‚ئ‚ة‰ِ‚µ‚¢”„–ٍ‚إپA‹ئژز‚ح”ٌڈي‚ة”ةگ·‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ç‚ة‚ح“`““I‚بکaٹ؟–ٍ‚ئ‚حˆظ‚ب‚é‚à‚ج‚à‘½‚پAˆê•”‚ة‚حگl‘ج‚ة—LٹQ‚ج‚à‚ج‚³‚¦‚ ‚èپA—m–ٍ‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا•پ‹y‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBگ•{‚حپA•¶–¾ٹJ‰»‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤ”„–ٍ‚ج‹Kگ§‚ًگi‚ك‚é‚ھپA‹}‚ة‹ضژ~‚ئ‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA—LٹQ‚ب‚à‚ج‚ج‚فژو‚è’÷‚ـ‚邽‚كŒںچ¸‚ً‹`–±‚أ‚¯پA‚ـ‚½‰غگإ‚ًچs‚¢پA—m–ٍ‚ض‚ج“‘‘؟‚ً‘£‚µ‚ؤ‚¢‚•ûگj‚ًچج‚ء‚½پB

ژل‚«“ْ‚ة—–ٹwˆمپEڈڈ•ûچ^ˆءپi‚¨‚ھ‚½پE‚±‚¤‚ ‚ٌپj‚ةٹw‚رپAƒ`ƒtƒX‚إ2“x‚àگ¶ژ€‚ً‚³‚ـ‚و‚¢‚ب‚ھ‚çگ¼—mˆمٹw‚ة‹~‚ي‚ꂽ•ں‘ٍ‚حپA”„–ٍ‚ج”ةگ·‚ةڈ]—ˆ‚©‚ç”ل”»“I‚إ‚ ‚ء‚½پB‚©‚آ‚ؤپw‰ئ’ë‘p’kپx‚إپA”„–ٍ‚ج”ٌ‰بٹwگ«‚ًژw“E‚µپA‘هپX“I‚ةچLچگ‚ًŒf‚°‚éگV•·‚ًپu”„–ٍژt‚ج’ٌ“”پi‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌپjژ‚؟پv‚ئ”ل”»‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB–¾ژ،15”N10ŒژپA‘¾گٹ¯‘و51چ†•zچگ‚ئ‚µ‚ؤپu”„–ٍˆَژ†گإ‹K‘¥پv‚ھŒِ•z‚³‚êپA”„–ٍ‚ة’è‰؟‚ج1ٹ„‚جگإ‚ھ‰غ‚¹‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ئپAپwژژ–پx‚حپu“–‚ً“¾‚½‚é‚à‚جپv‚إ‚ ‚é‚ئٹ½Œ}‚µپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‚»‚ج——R‚ًگà–¾‚µ‚½پB‚±‚ê‚ھچظ”»‚ج‰خژي‚ئ‚ب‚éژذگà‚إ‚ ‚éپB

ژل‚«“ْ‚ة—–ٹwˆمپEڈڈ•ûچ^ˆءپi‚¨‚ھ‚½پE‚±‚¤‚ ‚ٌپj‚ةٹw‚رپAƒ`ƒtƒX‚إ2“x‚àگ¶ژ€‚ً‚³‚ـ‚و‚¢‚ب‚ھ‚çگ¼—mˆمٹw‚ة‹~‚ي‚ꂽ•ں‘ٍ‚حپA”„–ٍ‚ج”ةگ·‚ةڈ]—ˆ‚©‚ç”ل”»“I‚إ‚ ‚ء‚½پB‚©‚آ‚ؤپw‰ئ’ë‘p’kپx‚إپA”„–ٍ‚ج”ٌ‰بٹwگ«‚ًژw“E‚µپA‘هپX“I‚ةچLچگ‚ًŒf‚°‚éگV•·‚ًپu”„–ٍژt‚ج’ٌ“”پi‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌپjژ‚؟پv‚ئ”ل”»‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB–¾ژ،15”N10ŒژپA‘¾گٹ¯‘و51چ†•zچگ‚ئ‚µ‚ؤپu”„–ٍˆَژ†گإ‹K‘¥پv‚ھŒِ•z‚³‚êپA”„–ٍ‚ة’è‰؟‚ج1ٹ„‚جگإ‚ھ‰غ‚¹‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ئپAپwژژ–پx‚حپu“–‚ً“¾‚½‚é‚à‚جپv‚إ‚ ‚é‚ئٹ½Œ}‚µپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‚»‚ج——R‚ًگà–¾‚µ‚½پB‚±‚ê‚ھچظ”»‚ج‰خژي‚ئ‚ب‚éژذگà‚إ‚ ‚éپB

پu‘وˆêپA”„–ٍ‚حگl‚ج•a‚ج‚½‚ك‚ةŒّ”\‚ب‚«‚à‚ج‚ب‚èپB•a‚ةŒ÷‚ً‘t‚·‚ׂ«‚ظ‚ا‚ج–ٍ•i‚ب‚ê‚خ‚±‚ê‚ًŒë—p‚µ‚ؤٹQ‚ً‚ب‚·‚ھ‚ن‚¦‚ةپAگ•{‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚±‚ê‚ً‹–‚³‚¸پB–³Œّ–³ٹQپA‚±‚ê‚ً•‚·‚é‚à‰آ‚ب‚èپA•‚¹‚´‚é‚à‚ـ‚½‰آ‚ب‚èپAگ…‚ًˆù‚ف’ƒ‚ًˆù‚ق‚ة“™‚µ‚پAچپ‚ً‚©‚¬ƒRƒVƒ‡ƒE‚ً‚©‚ق‚à“¯—l‚ج‚à‚ج‚ة‚µ‚ؤپAژn‚ك‚ؤ””„‚ج‹–‰آ‚ً“¾‚é‚à‚ج‚ب‚ê‚خپA–¼‚ح–ٍ‚ة‚µ‚ؤژہ‚ح•a‚ةٹضŒW‚ب‚«”„‚蕨‚ب‚èپB‚±‚ê‚ةگإ‚ً‰غ‚µ‚ؤ‚»‚ج•i•¨‚ج”„”ƒ‚ًچ¶‰E•د“®‚·‚é‚àپAگlگg‚ج•a—ڈم‚ةˆêں|‚جٹQ‚ً’v‚·‚±‚ئ‚ب‚µپBپvپiپu‘¾گٹ¯‘وŒـڈ\ˆêچ†•zچگپvپA15”N10Œژ30“ْ•tپj

گg‚àٹW‚à‚ب‚¢‚ئ‚ح‚±‚ج‚±‚ئ‚¾‚ھپA”„–ٍ‚ج‘¶چف‚ً‘S”غ’è‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‘±‚¯‚ؤپu‘و“ٌپA”„–ٍ‚حژ–ژہ‚ة–³Œّ‚ب‚é‚àپAٹ¦‘؛•ئ—Wپi‚ض‚«‚ن‚¤پjپAˆم–ٍ‚ة•sژ©—R‚ب‚é“y’n‚ة‚ؤ‚حپA‚ب‚¨‚±‚ê‚ً•—p‚µ‚ؤڈî‚ًˆش‚ق‚é‚ة‘«‚é‚ׂµپv‚ئپAپuڈîپv‚ًˆش‚ك‚éŒّ”\‚ً”F‚كپA‚»‚جڈم‚إپA–³Œّ‚ب‚ج‚إ—ت‚ج‘½ڈ‚حٹضŒW‚ھ‚ب‚پA‰غگإ‚ة‚و‚ء‚ؤ’lڈم‚°‚³‚ê‚ê‚خپA‚©‚¦‚ء‚ؤ“¯‚¶—ت‚ج‚ ‚è‚ھ‚½‚³‚ھ‘‚µپA‚·‚ب‚ي‚؟ڈî‚ةٹî‚أ‚–ٍŒّ‚à‘‚·‚ئژه’£پB‚»‚µ‚ؤپA‘وژO‚ة‚حپAچ،‰ٌ‚ج•zچگ‚ح”„–ٍ‚ھ–³Œّ–³ٹQ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ةپA‚ب‚¨”ƒ‚¢‚½‚¢گl‚حڈ]—ˆ’ت‚蔃‚¦‚é‚ج‚إگlڈî‚ًٹQ‚·‚邱‚ئ‚à‚ب‚پA‚³‚ç‚ةچ‘‰ئ‚جچخ“ü‚ً‘‚â‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚çپu—ا–@پv‚إ‚ ‚èپAگl’q‚ھگi•à‚µ‚ؤ‚à”„–ٍ‚ج–³Œّ‚ھ’m‚ê“n‚é‚ج‚حگ”•S”N‚àگو‚إ‚ ‚낤‚ئڈq‚ׂ½پB‚ـ‚½پA”„–ٍ‚ة—ٹ‚é‚و‚¤‚بژز‚ح“ْچ ‚©‚ç‰qگ¶‚ة•s’چˆس‚إ‘¼‚ة‚à–ہکf‚ً‹y‚ع‚·–³ٹw–³’q‚جژز‚ھ‘½‚¢‚ج‚إپAپu‚±‚ج”y‚جژè‚و‚èڈo‚锄–ٍگإ‚ً‚à‚ء‚ؤچ‘‚ج‰qگ¶–@‚ة”ï‚â‚·‚حپAژ©‚çڈّ‚·‚ئ‚±‚ë‚ج‰ذ‚ًژ،‚كپA‚ـ‚½‚±‚ê‚ً–h‚®‚ة–{گl‚جژ©”ï‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¹‚µ‚ق‚é‚ةˆظ‚ب‚炸پB–¼‚àگ³‚µ‚ژہ‚à‚ـ‚½“K“–‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤‚ׂ«‚ب‚èپv‚ئپA–ˆؤ‚إ‚ ‚é‚ئ•]‰؟‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپi“¯ڈمپjپB

‚±‚جژذگà‚حپAپwژژ–پx‚ھژو‚è—§‚ؤ‚ؤ—ح‚ً“ü‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾‚ھپAژv‚ي‚ت”½‹؟‚ًŒؤ‚شپBچإڈ‰‚ة”½‰‚µ‚½‚ج‚حپw’©–ىگV•·پx‚إ‚ ‚ء‚½پBپw’©–ىپx‚حپA‚±‚جژذگà‚جŒم’i‚ھپA”„–ٍ‚ً•K—v‚ئ‚·‚é•n–¯ژذ‰ï‚ًŒyژ‹‚µپA•n–¯‚©‚ç’D‚ء‚½‹à‚ً’qژز‚ة•t—^‚¹‚و‚ئژه’£‚·‚é‚à‚ج‚¾‚ئ‚µ‚ؤپAپu‚ذ‚ئ‚èگ•{‚ج—ک‚ ‚é‚ً’m‚èپA‚ح‚½‚ـ‚½‰c‹ئژز‚جٹQ‚ب‚«‚ًگM‚¶پA‚µ‚©‚àگ‹‚ة‚±‚ê‚ًچw‹پ‚·‚éگ¢گl‚ج—ک‰v‰ُٹyچà‰ف‚ً’D‚¤‚ًژ@‚¹‚¸پAˆê•û‚ج—ک‚ًڈط‚µ‚ؤˆê•û‚جٹQ‚ً‚·‚ؤ‚éگ½‚ةٹï‰ِ‚جڈٹŒ©پv‚إ‚ ‚é‚ئ”ل”»‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپiپu”„–ٍˆَژ†گإ‚ًک_‚¸پvپA15”N11Œژ2“ْ•tپjپBپwژژ–پx‚ح“–ڈ‰پA”½ک_‚·‚邱‚ئ‚ةڈء‹ة“I‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAŒم‚ة‚ح‚©‚ب‚è’§”“IŒ¾ژ«‚à—p‚¢‚ؤ‘خچRپA”¼‚خ’†ڈچ‡گي‚جٹد‚ً’و‚µ‚ؤگ¢ٹش‚جژ¨–ع‚ًڈW‚ك‚½پB

–ت”’‚¢‚±‚ئ‚ةپA”ل”»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپwژژ–پx‚ج’f’è“I•¨Œ¾‚¢‚إ‚ ‚ء‚ؤپAپw’©–ىپx‚³‚¦”„–ٍ‚ج‘ه•û‚ھپu–³Œّپv‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ح”غ’肹‚¸پA‰؛چـ‚âچp–ٍپi‚±‚¤‚â‚پj‚ة‚حŒّ‚‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپA‚ئ‚¢‚¤’ِ“x‚إ‹ئژز‚ً—iŒى‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پB‹ئژز‚ج’†‚إ‚àپu–³Œّپv‚حڈيژ¯‚إ‚ ‚ء‚½‚炵‚پA‘¼‚ج–ٍ‚ئ‚جˆل‚¢‚ًڈo‚»‚¤‚ئ‚·‚锄–ٍچLچگ‚ة‚حپuگ¢‚ج”„–ٍ‚ح‘ٹل‚ًل؟کfپi‚°‚ٌ‚ي‚پj‚·‚é‚à‚جڈ\‚ج”ھ‹م‚ة‚µ‚ؤپA‚»‚جژہ‚حŒّ‚à‚ب‚‚ـ‚½ٹQ‚à‚ب‚«‚ة‰ك‚¬‚´‚é‚ج‚فپv‚ئڈ‘‚‚à‚ج‚ھ‚ ‚ء‚½‚ظ‚ا‚إ‚ ‚éپBپwژژ–پx‚ھگ¢‚ة–â‚¢‚½‚¢‚ج‚حپA‚ق‚µ‚ë‚»‚ج“_‚إ‚ ‚ء‚½‚©‚çپAک_‘ˆ‚ح”ٌگ¶ژY“I‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB

‚و‚¤‚â‚پw’©–ىپx‚ئ‚جک_‘ˆ‚جژû‚ـ‚ء‚½11Œژ‰؛ڈ{پAچ،“x‚حپAپu”„–ٍ‚ح–³Œّ–³ٹQپv‚ئ‚¢‚¤پwژژ–پx‚جژه’£‚جٹjگS‚ًپA‰c‹ئڑت‘¹‚ئ‚·‚é‘i‚¦‚ھ“Œ‹‚ج”„–ٍ‹ئژز40گ”–¼‚ة‚و‚ء‚ؤچظ”»ڈٹ‚ةژ‚؟چ‚ـ‚êپA12Œژ18“ْ‚ة‚حگ³ژ®‚ة“Œ‹ژnگRچظ”»ڈٹ‚ضڈo‘i‚³‚ê‚é‚ةژٹ‚ء‚½پB3”N‚ة‚ي‚½‚éچظ”»‚ج–‹ٹJ‚¯‚إ‚ ‚éپBŒِ”»‚ة‚ ‚ي‚¹‚ؤ”„–ٍ‚ة‚آ‚¢‚ؤچؤک_‚µ‚½پwژژ–پx‚حپAژں‚ج‚و‚¤‚ةک_‚¶‚½پB‘S‚ؤ””„‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é–ٍ‚حپu–³ٹQپv‚ئ‚ج”F’è‚ًژَ‚¯‚ؤپuٹ¯‹–پv‚ً“¾‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µ–{“–‚ةŒّ‚–ٍ‚حˆمژt‚ھŒµ–§‚ةگf’f‚ً‰؛‚µ‚ؤپA“Kگ³‚ة“ٹ—^‚³‚ê‚ب‚¯‚ê‚خ‹t‚ةٹQ‚ھ‚ ‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ح‚¸‚¾پB‘S‚گ«ژ؟‚جˆل‚¤—lپX‚ب•a‚ةŒّ‚پu–³ٹQپv‚ب–ٍ‚ئ‚حˆê‘ج‰½‚ب‚ج‚©پB

"

پu–ٍ‚ً—p‚¢‚ؤژہ‚ة•a‚ً–ü‚³‚ٌ‚ئ‚·‚é‚ة‚حپA‚±‚ê‚ًŒë—p‚·‚ê‚خٹQ‚ً‚ب‚·‚ظ‚ا‚ج‚à‚ج‚ة‚ ‚ç‚´‚ê‚خپAŒّ‚ً‘t‚·‚ׂ©‚ç‚´‚é‚â–¾‚ç‚©‚ب‚èپB‚µ‚©‚é‚ة”„–ٍ‚ةŒہ‚è‚ؤ‚»‚ج–ٍ•i‚ً‘I‚ر‚»‚ج•ھ—ت‚ً’è‚ك‚ؤ‚©‚آ‚ؤŒë—p‚ج—J‚¢‚ب‚«‚ح‚ب‚ة‚ن‚¦‚¼پB‰½‚و‚¤‚ة‚±‚ê‚ً•—p‚·‚é‚àں|‚àٹQ‚ً‚ب‚³‚¸‚ئ‚¢‚¤‚حپA‰½‚و‚¤‚ة•—p‚·‚é‚àں|‚àŒّ‚ً‚ب‚³‚¸‚ئپAژ©‚ç–¾Œ¾‚·‚é‚à‚ج‚ةˆظ‚ب‚炸پBپvپiپu”„–ٍک_پvپA–¾ژ،16”N1Œژ27“ْ•tپj

‚³‚ç‚ةپA”„–ٍ‹ئژز‚ھپuٹwڈpپv‚ًژ‚؟ڈo‚µ‚ؤ–ٍŒّ‚ة‚آ‚¢‚ؤژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚½‚½‚كپA‚»‚؟‚ç‚ھپu‰c‹ئڑت‘¹پv‚ب‚çپA‚±‚؟‚ç‚حپuٹw—ڑت‘¹پv‚¾‚ئ‘§ٹھ‚«پAپu•¨—‚جŒ´‘¥‚ح‰ن”yٹwژز‚ج‚و‚ء‚ؤ‚à‚ء‚ؤژç‚é‚ئ‚±‚ë‚ج–{ڈé‚ب‚邼پB‹ً‘‚جگlڈîک_‚ئ‚¢‚¦‚ا‚à‹C‚ج“إ‚ب‚ھ‚炱‚ê‚ً‹–‚·‚ׂ©‚炸پB‚¢‚ي‚ٌ‚âŒأ—¬ٹوè›پi‚±‚è‚م‚¤‚ھ‚ٌ‚낤پj‚ج–د‘zˆمک_‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚ً‚âپvپi“¯ڈمپj‚ئپA‰s‚¢Œ¾—t‚إ”ل”»‚µ‚½پB

‚ئ‚±‚ë‚ھ16”N3Œژ3“ْ‚ج”»Œˆ‚حپAپwژژ–پx‚ج–ت–عٹغ‚آ‚ش‚ê‚ج‘S–ت”s‘i‚إ‚ ‚ء‚½پBٹ¯‹–‚ً“¾‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚çپAŒّ”\‚ج”Z’W‚ح‚ ‚é‚ة‚µ‚ؤ‚à–³Œّ‚ئ’fŒ¾‚·‚ׂ©‚炸‚ئ‚¢‚¤——R‚إ‰c‹ئڑت‘¹‚ً”F‚ك‚½چظ”»ڈٹ‚حپA‚V“ْٹش‚جژو‚èڈء‚µچLچگŒfچع‚ًپwژژ–پx‚ة–½‚¶‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‘±‚16”N9Œژ27“ْ‚ج“Œ‹چT‘iچظ”»ڈٹ”»Œˆ‚إ‚àپA‚ي‚¸‚©‚ةژو‚èڈء‚µچLچگ‚ج“ْگ”‚ھ7“ْ‚©‚ç5“ْ‚ة•دچX‚³‚ꂽ‚¾‚¯‚إ”s‘iپB‚±‚جژ‚جپuژژ–گV•ٌ‚ج”s‘i“V‰؛‚ج‚½‚ك‚ة‰ê‚·پv‚ئ‘è‚·‚éپwژژ–پxژذگà‚حپA‹tگà“I‚ة”»Œˆ‚ً”ل”»‚µ‚آ‚آپA‰÷‚µ‚³‚ة–‚؟‚ؤ‚¢‚éپBپwژژ–پx‚ح“–‘R‘هگR‰@‚ضڈمچگ‚µپA‚»‚جŒم”»Œˆ‚ـ‚إ2”Nˆبڈم‚جŒژ“ْ‚ھŒo‰ك‚·‚éپB

‘هگR‰@”»Œˆ‚حپA18”N12Œژ25“ْ‚ة‰؛‚ء‚½پB”»Œˆ•¶‚حژں‚ج‚و‚¤‚ة‚¢‚¤پB‚±‚جچظ”»‚حژذگàپu‘¾گٹ¯‘وŒـڈ\ˆêچ†•zچگپv‚ھ”„–ٍ‰c‹ئ‚ًڑت‘¹‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤپAژذگà‚ًژو‚èڈء‚³‚¹‚é——R‚ھ‚ ‚é‚©”غ‚©‚ً”»Œˆ‚·‚邽‚ك‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚é‚ةپA‚±‚جژذگà‚ح”„–ٍ‰غگإ‚ج•zچگ‚ة‚ ‚ي‚¹‚ؤ”„–ٍ‚جگ«ژ؟‚ً”ؤک_پi‚ح‚ٌ‚ë‚ٌپj‚µ‚½‚à‚ج‚ة‰ك‚¬‚¸پA‹ï‘ج“I‚ب–ٍ‚â‹ئژز‚ة‚آ‚¢‚ؤک_‚¶‚½‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پBٹm‚©‚ة•\Œ»‚ھ‹ة’[‚إ•½‰¸‚ب‚ç‚´‚é‚ئ‚±‚ë‚à‚ ‚é‚ھپAˆ«ˆس‚ح‚ب‚پA‰c‹ئڑت‘¹‚ة“–‚½‚ç‚ب‚¢پB

‚±‚¤‚µ‚ؤچT‘iچظ”»ڈٹ”»Œˆ‚ح”jڑت‚³‚êپAپwژژ–پx‚ج‹t“]ڈں‘i‚إ‚±‚جچظ”»‚ح–‹‚ً•آ‚¶‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚±‚ج”»Œˆ‚ح‚ب‚ٌ‚çپwژژ–پx‚ج‚¢‚¤ٹw—‚جگ³“–گ«‚ً”F‚ك‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج–ت–ع‚ح“y’dڈê‚إ‰½‚ئ‚©•غ‚½‚ê‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB”»Œˆ—‚“ْ‚جژذگà‚حپAٹ¸‚¦‚ؤڈں—ک‚ة‚±‚¾‚ي‚ء‚½‚±‚ئ‚ً•ظ–¾‚µ‚ؤپA‚±‚¤’÷‚ك‚‚‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

پuگm‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حژt‚ةڈ÷‚炸پA‰ن”y‚ھچإ‚à‹Mڈd‚µچإ‚à‘¸گ’‚µ•Lگ¶پi‚ذ‚ء‚¹‚¢پj‚ج—ح‚ً‚à‚ء‚ؤ•غŒى‚¹‚ٌ‚ئ—~‚·‚éٹw—‚ج–{‘ج‚ة‚حˆê“_‚جàêàُپi‚©‚«‚ٌپj‚ً‹–‚·‚ׂ©‚炸پB‚±‚جˆê’i‚ةژٹ‚è‚ؤ‚حگSگgگة‚µ‚ق‚ئ‚±‚ë‚ب‚µپB‰½‚¼گ¢ٹش‚جوک—_پi‚«‚وپj‚ًŒع‚ف‚ٌ‚âپBژz“¹‚ة“–‚½‚è‚ؤ‚ح“V‰؛‚ةڈ÷‚é‚à‚ج‚ب‚µپB‚±‚ê‚·‚ب‚ي‚؟‰ن”y‚ھژ·”Oگ[‚‚àچ،“ْ‚ةژٹ‚肵—R‰ڈ‚ب‚èپB‘ه•û‚جŒNژqپAژژ–گV•ٌ‚ھ”„–ٍ‰®‚ةŒü‚©‚¢‚ؤگي‚¤‚½‚è‚ئ‚¹‚¸‚µ‚ؤپA•¶–¾‚ج“¹‚ج‚½‚ك‚ة™ôڑKپi‚ظ‚¤‚±‚¤پj‚µ‚½‚è‚ئ”F‚ك‹‹‚ي‚ç‚خچKگr‚ج‚فپvپiپu”„–ٍ‰c‹ئڑت‘¹‚ج‘i‚¦—ژ’…پvپA18”N12Œژ26“ْ•tپj

‚ئ‚±‚ë‚إپAپwژژ–پx‚ً‘i‚¦‚½”„–ٍ‹ئژز‚ً‘©‚ث‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حپAŒ³پw“Œ“ْپxژه•M‚جٹف“c‹لچپپi‚«‚µ‚¾پE‚¬‚ٌ‚±‚¤پj‚إ‚ ‚ء‚½پBٹف“c‚حژه•M“–ژ‚ج–¾ژ،8پA9”Nچ ‚©‚çپAژ©‚ç‚جگ»‘¢‚·‚é–ع–ٍپuگ¸ûطگ…پvپi‚¹‚¢‚«‚·‚¢پj‚جچLچگ‚ًگV•·‚إ‘هپX“I‚ةچs‚¢پA”„–ٍ‚ھگV•·چLچگ‚ة‰شگ·‚è‚ئ‚ب‚é‚«‚ء‚©‚¯‚ًچى‚ء‚½پBگV•·ٹeژ†‚حچLچگژû“ü‚جˆہ’èŒع‹q‚ئ‚µ‚ؤ”„–ٍ‚ة—ٹ‚ء‚ؤ‚¢‚½‘¤–ت‚à‚ ‚èپAŒo‰c‚ًڈdژ‹‚·‚é‚©‚炱‚»پA“ئ—§•sم±‚ًŒضژ¦‚إ‚«‚½پwژژ–پx‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à‚»‚ê‚ح—لٹO‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB

چظ”»ٹJژnˆب—ˆپA”„–ٍڈ¤‘gچ‡‚إ‚حˆêگطپwژژ–پx‚ةچLچگ‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚ئ‹cŒˆ‚ھ‚ب‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤پiپw“`پx3پjپB‚¢‚ـپwژژ–پx‚جچLچگ—“‚ًٹm‚©‚ك‚ؤ‚ف‚é‚ئپA15”N10Œژ––‚جژذگàŒfچع’¼Œم‚حڈT‚ة4پA5‚ئ‚¢‚¤”„–ٍچLچگ‚جƒyپ[ƒX‚ة•د‚ي‚è‚ھ‚ب‚¢‚ھپA12Œژ”¼‚خ‚جڈo‘i‚ً‹«‚ة”„–ٍچLچگ‚حŒƒŒ¸پA1‚©Œژ‚ة1پA2‚ًŒ©‚é‚خ‚©‚è‚ئ‚ب‚éپBŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‘iڈׂة‰ء‚ي‚ç‚ب‚©‚ء‚½‹ئژز‚إ‚ ‚낤پB‚»‚جƒyپ[ƒX‚ح—‚16”N8Œژ––‚ـ‚إ‘±‚‚ھپA‹ئژز‚à‚ظ‚ئ‚ع‚è‚ھ—â‚ك‚½‚à‚ج‚©ڈں—ک‚ًٹmگM‚µ‚½‚ج‚©پA9Œژ‚©‚ç‚ح‹Œ‚ة•œ‚µپAٹف“c‹لچپ‚جچLچگ‚³‚¦Œ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپBپwژژ–پx‚حپA”„–ٍ‚جپuڈî‚ة‘خ‚·‚éŒّ”\پv‚ح”غ’肵‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚©‚çپAچLچگŒfچع‚ح–µڈ‚‚µ‚ب‚¢‚ئ‚à‚¢‚¦‚邾‚낤‚ھپA‹^–â‚ً•ّ‚¢‚½“اژز‚àڈ‚ب‚‚ب‚©‚ء‚½‚¾‚낤پB

چظ”»ٹJژnˆب—ˆپA”„–ٍڈ¤‘gچ‡‚إ‚حˆêگطپwژژ–پx‚ةچLچگ‚ًڈo‚³‚ب‚¢‚ئ‹cŒˆ‚ھ‚ب‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤پiپw“`پx3پjپB‚¢‚ـپwژژ–پx‚جچLچگ—“‚ًٹm‚©‚ك‚ؤ‚ف‚é‚ئپA15”N10Œژ––‚جژذگàŒfچع’¼Œم‚حڈT‚ة4پA5‚ئ‚¢‚¤”„–ٍچLچگ‚جƒyپ[ƒX‚ة•د‚ي‚è‚ھ‚ب‚¢‚ھپA12Œژ”¼‚خ‚جڈo‘i‚ً‹«‚ة”„–ٍچLچگ‚حŒƒŒ¸پA1‚©Œژ‚ة1پA2‚ًŒ©‚é‚خ‚©‚è‚ئ‚ب‚éپBŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‘iڈׂة‰ء‚ي‚ç‚ب‚©‚ء‚½‹ئژز‚إ‚ ‚낤پB‚»‚جƒyپ[ƒX‚ح—‚16”N8Œژ––‚ـ‚إ‘±‚‚ھپA‹ئژز‚à‚ظ‚ئ‚ع‚è‚ھ—â‚ك‚½‚à‚ج‚©ڈں—ک‚ًٹmگM‚µ‚½‚ج‚©پA9Œژ‚©‚ç‚ح‹Œ‚ة•œ‚µپAٹف“c‹لچپ‚جچLچگ‚³‚¦Œ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپBپwژژ–پx‚حپA”„–ٍ‚جپuڈî‚ة‘خ‚·‚éŒّ”\پv‚ح”غ’肵‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚©‚çپAچLچگŒfچع‚ح–µڈ‚‚µ‚ب‚¢‚ئ‚à‚¢‚¦‚邾‚낤‚ھپA‹^–â‚ً•ّ‚¢‚½“اژز‚àڈ‚ب‚‚ب‚©‚ء‚½‚¾‚낤پB

پwژژ–پx‚حپA‚ـ‚¾گشژڑ‚جڈo‚ؤ‚¢‚½ژٹْ‚إ‚ ‚èپAچLچگ‚جژه”C‚إ‚ ‚ء‚½ˆة“Œ–خ‰E‰q–ه‚ح‚±‚ج‘›“®‚إچLچگ‚ھŒ¸‚ء‚½‚±‚ئ‚ة‘ه‚¢‚ة•s–‚ً‘i‚¦‚½‚ئ‚¢‚¤پB‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤ•ں‘ٍ‚حپAپuژn‚ك‚½‚±‚ئ‚حچ،‚³‚çژd•û‚ھ‚ب‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚±‚ê‚àٹw–â‚ج‚½‚ك‚¾‚©‚ç‰ن–‚µ‚ب‚³‚¢پv‚ئ‚ب‚¾‚ك‚½‚ئ“`‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپi“¯ڈمپjپBچ،“ْ‚ب‚¨‘ه‚«‚بƒeپ[ƒ}‚إ‚ ‚éƒ}ƒXƒRƒ~‚ئچLچگژه‚جƒWƒŒƒ“ƒ}‚حپA‚±‚ج•س‚è‚ة‚·‚إ‚ة‰èگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚¾پB

ژ‘—؟

پEپu”„–ٍ‘iڈ×ژ–ŒڈپvپAپw“`پx3پB

پE”»Œˆڈ‘‹y‚رچظ”»Œo‰ك‚جڈعچׂحپAژ›چèڈCپu•ں‘ٍ—@‹g‚ئچظ”»پ\–¾ژ،ڈ\Œـ”NپE”„–ٍ‰c‹ئڑت‘¹ژ–Œڈپvپiپw•ں‘ٍ—@‹g‚ج–@ژv‘zپxپAŒcœن‹`ڈm‘هٹwڈo”إ‰ïپA•½گ¬14”Nپj‚ةڈع‚µ‚¢پB

پEگV•·ژ†ڈً—ل‚إ‚حپAڈگ–¼‹Lژ–ˆبٹO‚ح‘S‚ؤ•زڈSگl‚ج‹N‘گ‚ئ‚ف‚ب‚³‚ꂽ‚½‚كپA‚±‚جچظ”»‚ج”يچگ‚ح—ل‚ج–¼‹`ڈم‚ج•زڈS’·‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚èپA‘O‚ة“oڈꂵ‚½‘هچèçâگl‚إ‚ ‚éپi‘و7‰ٌژQڈئپjپBچظ”»’†پAژذگàژ·•Mژز‚ئ‚ح•ت‚ج‹Nˆؤژز‚ج‘¶چف‚ة‹cک_‚ھ‹y‚ٌ‚¾‚ئ‚«پAپwژژ–پx‘¤‘مŒ¾گlپE‘ٍ“cڈrژO‚حپA”g‘½–ىڈ³ŒـکY‚ج–¼‚ً‹“‚°‚ؤ‚¢‚éپB

‰و‘œ

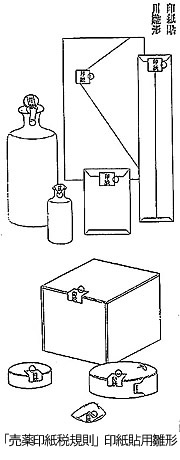

‰و‘œ‚Pپ@پu”„–ٍˆَژ†گإ‹K‘¥پvˆَژ†“\—pگ—Œ`پiپw–@—ك‘SڈWپx–¾ژ،15”NپjپB

‰و‘œ2پ@پu‰½‚ة‚إ‚àŒّ‚پv”„–ٍ‚ج—لپBپu‹‘s“ْگVٹغپv‚جŒّ”\‚ة‚حژں‚ج‚و‚¤‚ةڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپuپ›ل’ڈاپi‚©‚ٌ‚µ‚ه‚¤پjپ›ںT—J•aپ›ˆفژمپ›ˆفلzپ›ڑq“fپ›—¯ˆùپ›‰؛—ںپ›گHڈپi‚µ‚ه‚‚ ‚½‚èپjپ›لٹژ¾پi‚¨‚±‚èپjپ›•nŒŒ•aپ›‚»‚ج‘¼گ«ژ؟‚جژم‚«گlپA‚ـ‚½‚ح•aŒم‚ج”ى—§‚؟‚©‚ث‚½‚é‚ة—p‚¢‚ؤ‘¬‚â‚©‚ة‘Sژ،‚·‚邱‚ئپAگل‚ة”M“’‚ً’چ‚®‚ھ”@‚µپBژہ‚ةٹï–‚س‚µ‚¬‚ج—ى–ٍ‚ب‚èپvپiپwژژ–پxپA16”N5Œژ4“ْ•tپjپB

‰و‘œ3پ@چظ”»’†‚àپwژژ–پx‚ةŒfچع‚³‚ꂽٹف“c‹لچپ‚ج”„–ٍچLچگپi16”N9Œژ11“ْ•tپjپB