�Z���n�k�͖���24�N10��28���ߑO6�����߂��A�E���m�𒆐S�ɔ���������n�k�ł���B�}�O�j�`���[�h8.4�A���ҕs����7200���ȏ�A�Ɖ��S��14���ˈȏ�Ƃ��������N�Ԃł͓����ő�K�͂̍ЊQ�ł������B

�����̐V���͗�29���t���ʂɒn�k�̑�����f�ڂ��Ă��邪�A���Ԃ��\�����B���Ă��Ȃ������ɂ����āA���ꂪ���\�L�̑�ЊQ�ł��邱�Ƃ͂܂��F�m����Ă��Ȃ��B30���t���ʂɂ́A���ꂪ���悢���ςȎ��Ԃł���Ɠ`���n�߁A���i�L�����ł����������Ȃ��劈���Łu��n�k�v�Ɗe�������o����ł��āA�ڕ�������n�߂��B

���̒��Ŗڂ������̂��w�����x�ł���B�����͂��̓��A���������u��n�k�ɕt���`�o����W�L���v�Ƒ匩�o�����f���ċ`�����̕�W���n�߂��̂ł���B���łɃm���}���g���������A�֒�R���A�����Ė���23�N�ɂ͂�����u�G���g�D�[�����������v�i��1�j�̋~���̂��߂̋`������W�ƌo�����d�˂ăm�E�n�E���m�������w�����x�́A���Ђƒ����̏�ŘA���̍L�����f����̂ł͂Ȃ��A�����͂₭�Ǝ��ɕ�W���J�n�����킯�ł���B���̑Ή��͂����ɂ��f���������B���̂��������w�����x���g�͎��̂悤�ɐ������Ă���B

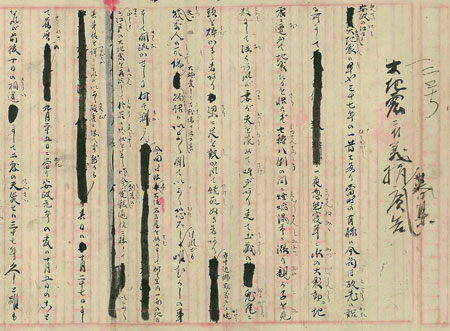

���`�o���̑�ꒅ�@����k29���\�s�q ���l�ߑO�\�ꎞ�߂����A�����_������b�̏����ɉ����A�O�{���Ɖ�c��������y�ѕč��R�����u�X���E�唎����]�c�������V�z�̓����ǂ��c�������ہA���s�̐����_���������A����n�k�̌���Ȃ肵�͗l������A���˂Ă��̎S���b�������A������������̏�Ɋ������A�����̈�l���K�������V��Ђɂċ`�o����W�̌v�悠��悵�ɕ����A�����ċ`�����^������Ƃ̌��c�ɁA�����킹����l�X�A�����������ɓ��ӂ��A�������~���܂Ƃ߂Ė{�ЂɊ��邱�ƂɌ�������B�i����24�N10��30���t���ʁj

�w�����x���`�������W����炵���A�Ɣ_������b�����@����Ẩ�c�Řb��ƂȂ�A���̏�ɋ����킹���l�������|�P�b�g�}�l�[�𑱁X�Əo���������Ƃ����B���̊�Ԃ�͗�����M���ɁA�����������������h�A���ƊE�̏d����q�씪�Y�A�a��h��A�v�c�F�A�X���s���Y��A31��������ł���B�u�ЊQ�Ƃ����A�w�����x�̋`������W�v�Ɛl�X���z�N���A�f���ɂ������o�����Ǝv���M�p���A�w�����x���z�����Ƃɐ������Ă������Ƃ������Ă��邾�낤�B����ɂ������������V�������������A�A���̎��͎Q�����Ă����ɂ�������炸�A����͑S����W���Ȃ��V�������Ȃ��Ȃ������B

����@�g���M�̔Z���n�k�`������W�L�����e

�����炩�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B

���ʂ��Ɍ����Ă��܂��A�w�����x�̕�W��11�����ɒ��ߐ��A1�����ő��z2��6719�~58�K7�ЂƂȂ����B�W�v�z����V���L���ɂ��ΑS���̏W�v�z��11��5500�~�قǂŁA�w�����x�͌Q������ʁA���̎��́w��㒩���V���x��1��9000�~��A�w����V���x��1��2000�~���܂�ł������B�֒�R�̎��ɔ�r����Ɗi�i�̐���オ������������z�Ƃ����邾�낤�B�ЊQ���N����A�܂����f�B�A��ʂ��ċ`��������A���ꂪ���{�l�̏펯�Ƃ��Ē蒅�����������Ƃ��悭�킩��B

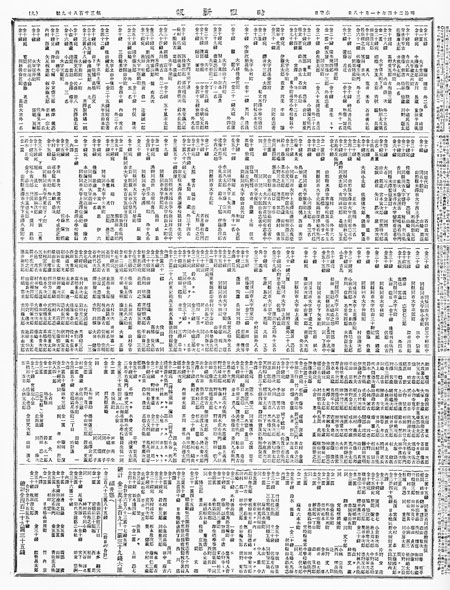

�`��������҂̃��X�g�Ŗ��܂����y�[�W

�����炩�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B

�S���I�ɂ���قǂ̋`�������W�܂�A�����Ă��̒��ł��w�����x�����������ʂ��������Ƃ̔w�i�Ƃ��āA���������ʂ������Ĕ�Вn�~���L�����y�[���������Ƃ��傫���W���Ă���B�w�����x�А��́A�O�ꂵ�Ĕ�Ўҋ~���̘_�w��A������������咣���������B�����ɂ͑S���n�k�̋L���������Ȃ��Ȃ�1������A2������ɂ������Δ�Вn�̖������グ�ċ~���̗ւ��g����w�͂�ɂ��܂Ȃ������B

�����́w�����x�̎А��́A���{�̏������d�v�ł��邱�Ƃ��������A�܂����̂��Ƃɂ���č��Ƃ������̂����̂��߂ɑ��݂��Ă��邩����{�l���������A����L���Љ�̖��ɊS�����[���ƂȂ邱�Ƃ����҂�����e�ƂȂ��Ă���B

���������l�̏W�܂�ĎЉ��g�D���邻�̖ړI��q�ʂ�A���������ё������Đ����c�݁A�����̗͂�p���Ă����ĉc���̍s�H�ɉ������S�ʂ̍���ɑł�������Ƃ���ɂ���B�����Đ��{�͂��̋��������łɂ��Ă����ď����̑g�D���ێ������߂ɐ݂�������̂Ȃ�A��ɎЉ�̊Q�ł������Ă��̒�����ۂ��A�l�����͕�V�Ƃ��Ă���ɑd�ł�[�ނ邱�Ƃɂ��āA���̎�͂����������{���l�����d�łƖ��t����ی�������藧�ĂāA���̐������Y��ی�������̂ɈقȂ炸�B�䂦�ɐl���ɂ��Ă��������̍߂ɂ��炸���ĉЍЂɑ����҂���Ƃ��́A���{�͏o���邾���̗͂�s�����Ă����ی삷��̋`��������̂ƒm��ׂ��B�i�А��u�k�Ђ̋~���͐��{�̋`���ɂ��āA�������͜�Ў҂̌����Ȃ�v�j

�܂�A�������ɏZ�ސl�X���������o�������ĕK�v�ȂƂ���ɕ��z���邱�ƂŁA��l�ł͏o���Ȃ��������Ƃ������������ƂŎ�������Ƃ������ƁA�܂���ې��������ǂ����邽�߂ɍ����@�\���邱�Ƃ�l�X���������A�u���v�Ȃ���̂̂�����𑼐l���ɂ����A��̓I�ɗ������ĉ䂪���ƂƂ��邱�Ƃ����҂����A�Ƃ������Ƃ��o���邾�낤�B

���̎��w�����x�́A1�N�O�ɊJ�݂��ꂽ����̍���@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��邱�Ƃɋ�����@���������Ă����B���Ă̎��R�����^���Ƃ����𒆐S�ɁA���{�ɔᔻ�I�Ȑ����Ƃ������������߂�O�c�@�ƁA�c����y�����ĐϋɓI�Ɏ���݂����Ƃ��Ȃ����t���Λ����A���ݓI�ȋc�_���s���Ȃ��ɂ������B��Вn�̋~���ɂ͔���ȗ\�Z�̕K�v���\�z���ꂽ���A�������@�̋K���ɏ]���A�Վ��\�Z���v�シ�邽�߂ɂ��c��̏��F���K�v�ł������B�����������ً͋}���ԂɑΉ����邽�ߋً}���߂ɂ��@�����{�s���邱�Ƃ��\�ŁA���̏ꍇ���K���c��̎��㏳�F��K�v���������B�����Łw�����x�́A���{�Ɏv���������f�ŋً}���ԂƂ��ė\�Z���蓖�Ă���悤�ɐ����B��������{�̂��邱�Ƃɂ͉��ł����̏]���̎p�������߂�ׂ��ŁA�c��������������Γ��R��������ł��낤�Ƃ������Ԃ�Ŕ�����ۂ������A�w�����x�͐k�БΉ��ɂ��ẮA�ǂ��܂ł����{�������l�������Ɨ͋����咣�����B�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȓ��q�ł���B

�k����̐k�БΉ��́l���肠��l�X�X�̓����ɂĂƂĂ��y�Ԃׂ��ɂ����炴��A�������{�͓��ɋ~���@��f�s���Ď�̍��ɋ���Վ��Ɏx�o������Ƃ����A���{�����L���Ƃ����ǂ��N��l�Ƃ��Ă���p�Ȃ�Ƃ����҂͂���ׂ��炸�B���Ȃ킿���{�͖��S�̐^�ʖڂ��\���Ď�������������̂Ȃ�A�c��ɂ����Ĕ���������́A��y�̂������ۏ���Ƃ���Ȃ�B�R��ɁA�Ȃ������̕ӂɌ��O����͍���c���ɑ����ȋ^�i�������j�̐r���������̂ɂ��Ă������Ė���Ȃ�Ƃ��킴����B�������邢�͐l�S�s���ɂ��ċc���炪���M�ɔM���A���Ƃ̗��Q�̂��߂ɐl��S��j��A�����ɐ������Đ��{�̐�f��ӂނ邪���Ƃ������ɂ́A��y�͕M�͂̂��������s�����Ă�������A�l������䂪�����ƂƂ��ɒ鍑�c��Ɍ������Đ��s�i�������j�����݂�Ƃ�����̂Ȃ�ǂ��A�c����Ĕ����ɂ��炸�A�K����y�Ɠ�����Ȃ�ׂ���A���ǎ҂ɂ����Ă����X���S���Ď��ɒ��肵�A�v�͂������̎��{�̕��@�ɋX������̈ꎖ�̂݁B�i�А��u�k�Ђ̋~���@�v�j

�w�����x�͂��������ꍇ�ɂ��A�ʂɐ��{�ׂ�����ł͂Ȃ��B���{�����ӂ��ׂ����Ƃ������Ə����d�˂�B�Ⴆ�A���������ً}���ɂ����̌ł���l���݂��݂������閽�����E���ɂ���悤�Ȏ��Ԃނ��Ƃ�����ƒ��ӂ𑣂��Ă���B

�����҂̔��������Ȃ�҂����Ȃ���A�喱�҂̏���Ȃ���Έ����{���ׂ��炸�ƂāA���H�����̊Ԃɂ��łɝˁi�����j��邪���Ƃ��A�ꖇ�̐؎�ɓ�l�O�̐H���͗^���ׂ��炸�Ƃĉ쎀�����ނ邪���Ƃ��A���悻�ގ��̒����͐������ӂɂ��肪���̂��ƂȂ�A���ꂮ������ӂ��đ����a�R�i���낤�j�̂�����͖Ƃꂴ����A�����}�v�ɉ�����̐S���A���Ȃ�ׂ��B�i�А��u�k�Ђ̋~���@�v�j

���{��11�����{�ɋً}���߂ɂ���ė\�Z�O�x�o�����肷��B�Ƃ��낪�J������c��ł́A�w�����x�����ꂽ�Ƃ���ɁA���@�ᔽ���A�c��R�c���o��ׂ��ł������ȂǂƐ��{�̎x�o�ɔ��̐���������B�w�����x�͂��̑ԓx�ɓ��ӂł��Ȃ����Ƃ��J��Ԃ��咣����B

�������٘_�҂̌��̂��Ƃ����̍ۈ��ՂƂ��č���̊J����҂��A���̏�ɂĎx�o���c����Ȃǖ��p�̎�Ԃ��₷�Ƃ��́A���Ƃ����̎葱���͗��h�ɂĂ����ꂪ���߂ɁA����S�l�̜�Ў҂����E���ɂ�������B�l���͌��E���ɂ��Ă��@���̎葱���͋Ȃ��ׂ��炸�ƂȂ�A����͖���c���̋ɓ��ɂ��āA��y�͒f�R���̔p�~���咣��������B�c�����ɂ��Ă����{�̏��u�ɔ�����́A���̋c���̗��V�ɂ��āA�{�Ăɂ��Ă̈٘_������ɂق��Ȃ炸�Ƃ����҂���ǂ��A�������ɂ������c�c��̑S�̂͌����Ė���c���̂��̂ɂ��炸�A�O���̂��Ƃ��͕L��i�Ђ����傤�j�ꕔ���̓��c�ɉ߂����邱�ƂȂ��Ȃ�A��y�͂��̖��̂߂ł����c���ʉ߂��邱�Ƃ��^�킴����̂Ȃ�B�i�А��u�ً}���ߋy�ї\�Z�O�x�o���v�j

���������{�͂���ȊO�̈Č����܂߂āA�O�c�@�Ƃ̋����̕��������S�����o���Ȃ����ƂɋƂ��ς₵�A���ɏO�c�@�̉��U�ɓ��ݐ�B���{�̌����j�㏉�̏O�c�@���U�ł������B�w�����x�͂��̎��Ԃ����̂悤�ɘ_����B�܂����U�Ƃ������{�̏��u�͑Ó��Ƃ����ق��Ȃ��B����͐��{�ɉ��ł����ŁA���ł��k�Њ֘A�\�Z�͋c�_�̐扄���A���R�̂Ȃ��팸�v���ȂǁA���ꗝ���ł��Ȃ���ԂƂȂ��Ă���B���̗\�Z�ɂ́A�C�����Ⴂ��Вn��̒�h�C���H������܂܂�A�����̐l���u�킾���̃t�i�v�̂悤�ȏ�Ԃʼn߂����Ă��邱�Ƃ��A�c���͗������Ă���̂��낤���B������{���A����̂���������������Ǝv���Ȃ�A�u���R��`�v�ȂǂƂ������̂͂�߂āA���X�ƑI���ŏO�c�@�̉ߔ������߂�悤�w�͂��ׂ��ł���B

���̂悤�ɘ_���āw�����x�������o���̂́A������������̂��̂悤���P����Ԃ����ݏo���ꂽ�����͉����Ƃ������Ƃł���B����͂��萭�{�̐l���y���A����ł���Ɓw�����x�͒f������B�����ېV�ȍ~�A���{�͎l�������A�c���ѓ��ȂǁA�l�Ԉ�l��l�̉h�_�A�����A���Y�Ƃ������l�����d�鐸�_�𐭍�ɋy�ڂ��A����14�N�ɂ͍���J�݂����܂łɎ������B�Ƃ��낪�A���̌㍑��J�݂Ɏ���܂ł�9�N�Ԃ͂ǂ��ł��낤���ƁA���{�̋ߋ���U��Ԃ�A���]����B���̈�߂́A�Ȃ��Ȃ��ɉ��ł���B

�k����9�N�Ԃ̐��{�́l�l�����M�d����̔O�ƂĂ͐������Ȃ��A�ނ��낱����y�̂�����̎������邪���Ƃ��B�����̋�ʂ����ɂ��A����Ɋ������ڂ̕���{�����Ă��łɎЉ�̋C�����邻���ɕK�v���Ȃ��݈ʂ�V�݂��āA�����Đl�Ԃ̊K���肽�邪���Ƃ��A�L��͂��̒n�ʌ����̍���Ȃ�ɖO�����炸���Ă���ɎЉ�̋������ނ��ڂ�A�����Ď����Ԃ̒s��ɏo�ł�����̂ƒf�肹������B�@���ƂȂ�A���̊������ڂ̋��������߁A�l�ׂ̑��݊K����V�݂�����ƂāA�|�����{�����y�d����ɑ��炸�A�|�����Ƃ̌o�d�ɉv����ɑ��炴��Ȃ�B�R�肵�������āA���ꂪ���߂Ɋ���������̏�@����₦�A�ݐ��{�̐l�X�����獂������́A���Ȃ킿����Ⴍ������̂ɂ��āA�l����茩��Ύ��Ƃ̉h�_��������ꂽ����̂Ƃ��킴����B������A�n�����̑��̏������Ȃǂ��吭�{�̔ɕ��ז@�k�ނ�݂ɔώG�Ȗ������ނ�ׂ����K���̂��Ɓl���}�ɒ��Đl�������B�i�������j���邪���Ƃ��́A���̂��Ə��Ȃ邪���Ƃ��Ƃ����ǂ��A�l��J�i�͂������j�ނ�̍ł���Ȃ���̂ɂ��āA�c����ɂ����Ċ����������Ƃ���Ȃ�B���Ԃ̊���͂��łɂ����̂��Ƃ��B�������Đ��{�͟|�������a�炮��̏p���u�������ēˑR����̋c��ɑ������邱�ƂȂ�A���̊Ԃɓ��ˁi�ǂ��Ƃj������͂��Ƃ�蓖�R�̂��Ƃɂ��č����̐���s������͌����ĉ����ނɑ���ׂ��炸�B�i�А��u������U���Đ��{�̕����͔@���v�j

�w�����x�́A���̍��{���𐭕{���������Ȃ�����A���x�O�c�@�����U���Ă�����̋�]�͉�������Ȃ��Ɛ��{�Ɍx�����A�w�����x�̔N���̎咣�ł���u�������a�v�̏d�v�����咣����̂ł���B�w�����x�̂����u�������a�v�́A�������ɑË������悤�Ƃ������̂̂悤�Ɍ������A���������݂������Δᔻ����邪�A�ω������߂�^�[�Q�b�g�͕�����Ȃ����ɂ������Ă���̂ł���B

������w�����x�́A���̂悤�ɔ�Вn�̕����x������ɁA�S�苭������ƌ�������������p�����т��A�������𑱂��A�А��Ŕ�Вn�x�����咣���������B���̎��g�݂Ƒ��܂��āA��L�̒ʂ�A����z���L�т��̂ł���B

����ȊO�ɂ��w�����x�͒n�k�Ɋ֘A���ă��j�[�N�Ȏ咣���������c���Ă���B�n�k���琔����̎А��ł́A�����ł����ϐk���z�̌������咣���Ă���B�����͗������z�̑嗬�s�̎���ł��������A�������z�̕����ؑ��Ɖ�������Q���傫���������Ƃ����Ď��A���{�̒n���C��ɁA�ʂ����ė������z���K���Ă��邩���ɂ߂Ă������Ƃ��d�v�ł���A�������z�͐l�̋N�����錚���ɂ͗p�����ɁA���炭�͎������ԂƐS���Ďg�p����K�v������Ƃ������̂ł���i�А��u�n�k�͌��z�@�̑厎���v�@��2�j�B

�ق��ɂ��A���K�̋`���݂̂Ȃ炸�A�Ò��Ó���̋~���i�𑗂邱�Ƃ��ł���Ƃ�������̓I�Ȏx����̒�āi�А��u�Ò��Ó���̋`�o�v�j�A��Ў҂��S�̕��������߂����߂ɁA�m�����������n�ɓ���ׂ��ŁA���@�͋~�������̋��_�ɂȂ�ׂ��Ƃ����咣�i�А��u�k�БP��̖@�v�j�A�`�����͎��p�������{�l���m���S�������Ċ�����Ԃ߂�Ƃ�����̖ʂɑ傫�ȈӖ������邩��A�������ɌŎ����Ă�������ɒx�����Ă͈Ӗ����Ȃ��Ƃ��āA�v���ȕ��z�����߂�咣�i�А��u�`�o���y�ѕ��i�̕��z�v�j�ȂǁA�����̑����ɔ䂷��ɂ߂ċ�̓I�A���ݓI�ł���_�����ڂ����B

���̂悤�Ɂw�����x����Вn�~���ɐS���ӂ������R�ɂ́A����@�g�̊����Ƃ�����������悤�ł���B��Вn�̎S���i���邽�߂ɏ㋞���ĕ����K�˂���_�o�g�̎������ƉƋ��X�g���Y�͎��̂悤�ȉ�z���c���Ă���B

�O�c�̂���֎n�߂ĎQ��܂��Đk�Ђ̘b�����Ă��钆�ɁA���������Ƃɂ́k����l�搶�������Ă�����B���̘b���Ȃ��痼��ɂ����ς��܂��ׁA���ꂪ���ӂ�ă|���|���Ɩj��`��������̂����Ԃ��ʼn��Ȃłɂʂ����Ȃ���A�M�S�Ɏ����X���Ă����܂����B�����āu���x�̂悤�Ȑk�Ђ͐�Ö��\�L�̏o�����ł��邩��A���{���S�͂������Ă��ꂪ�~�ς̂��Ƃ��v��˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����A��X�̂��b������A�u�����V��̂��Ƃ��͎��ʂ����Ƃ��Ƃ�������ď\���ɜ�Ў҂̂��߂ɗ͂�Y���悤�v�Ƃ����c�B�i�w����@�g�`�x4���j

�c�����ɉ������m�Ƃ��Ă̋��J�𖡂킢�A�܂��n���ȂǂɎ{����ӂ�Ȃ����e�̉e�����A�b�܂�Ȃ������ɒu�����l�X�ɁA���Ƃ̂ق��q���ł������炵������̊����́A���f�B�A�ɂ���������̔��W�ɑ����Ȃ�Ƃ��e����^�����Ƃ����āA�ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł���B

�w�����x�Ƌ`�����̈����́A�����푈�A����ɎO����Ôg�ւƌq�����Ă������A�ԊO�҂Ƃ��Ă͂����ň���ɂ��A����͍Ăі{�҂ɕ��A���邱�ƂƂ��悤�B

����

�E�u�k�Ђ̋~���͐��{�̋`���ɂ��āA�������͜�Ў҂̌����Ȃ�v�w�����x

�@�i����24�N11��8���t�j�B

�E�u�k�Ђ̋~���@�v�w�����x�i���N10��31���t�j

�E�u�ً}���ߋy�ї\�Z�O�x�o���v�w�����x�i���N11��29���t�j

�E�u������U���Đ��{�̕����͔@���v�w�����x�i���N12��29���t�j

�E�u�n�k�͌��z�@�̑厎���v�w�����x�i���N11��1���t�j

�E�u�Ò��Ó���̋`�o�v�w�����x�i���N11��4���t�j

�E�u�k�БP��̖@�v�w�����x�i���N11��7���t�j

�E�u�`�o���y�ѕ��i�̕��z�v�w�����x�i���N11��18���t�j

��1

����23�N9��16���A�g���R�i���m�ɂ̓I�X�}���鍑�j�̌R�̓G���g�D�[���������I�ɔ������ō��ʂ��A600���߂������S�������́B�n���̏Z�������g�I�ɋ~���������s�������Ƃ��悭�m���邪�A���̎����V���ɂ��`�����������s���A�w�����x�ɂ�4000�~�ȏオ�W�܂����B

���{���ɖ߂�

��2

�����ŕM�҂́A�c���`�m�̗��Z�ɂ��v���Ԃ��B�c���`�m�ɂ͖���20�N�Ɋ��������������z������������A���̌�{�i�I�ȗ������z�͖���45�N�܂ō���Ȃ������B����͌��z��̖�肪�傫���Ƃ͎v�����A����̂��̎咣���e�����Ă��邩������Ȃ��B����͎���ɂ������������z��n�k��1�T�Ԃ��o���Ȃ������ɏo����̑�H�ɕ⋭���Ă�������Ƃ��̎莆���c���Ă���B

���{���ɖ߂�