■第5回、「最終回:レオン・ポリアコフの〈間接的〉な思い出に捧げる」を公開しました。ぜひご覧ください。

『フランス・ユダヤの歴史』、「あとがき」に記したとおり、今回の私のフランス・ユダヤ通史は、レオン・ポリアコフ(1910-97)の『反ユダヤ主義の歴史』(筑摩書房、全5巻)における主・客(やる・やられる、見る・見られる、描く・描かれる)の関係を、一点一点、「反転」していくようなかたちで書き進められた。その間、ポリアコフの「魂」が、ずっと私の頭の右斜め後ろの方角から(というのも、私の仕事部屋では、そのあたりに彼の著書がまとめて置いてあるので)、私の仕事をじっと見守ってくれていた。

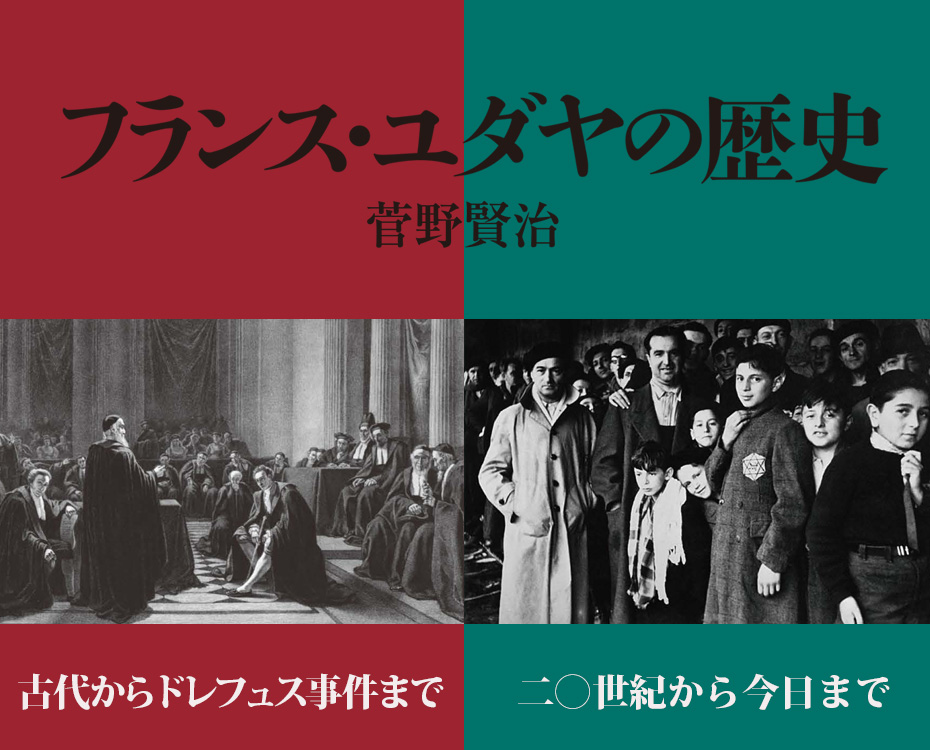

もう9年も前のことになる。パリの『世界イスラエリート連盟(AIU)』の図書館で調べものをした時、司書のジャン=クロード・キュペルマンクさんに、ポリアコフの日本語訳が完成した旨、お伝えしたところ、「では、ぜひ、奥さまのジェルメーヌさんに会いに行きなさい。きっと喜んでくださいますよ」と、電話番号を教えてくれた。さっそく電話をかけてみたところ、「それはそれは、ぜひ遊びにいらしてくださいな」とおっしゃってくださり、あるよく晴れた日曜の朝、ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』第4巻、第5巻の共訳者で、当時、パリ在住だった高橋博美さん(現・レンヌ第2大学講師)とRER(パリ高速鉄道)のB号線に乗り、パリ南郊のご自宅にお邪魔した(右写真)。

まずは、ジェルメーヌさんに『反ユダヤ主義の歴史』日本語版の第1巻を献呈すると、「私は日本語なんかさっぱりだけど、まあ、綺麗な装幀だこと。いいお仕事をなさったわね」とお褒めいただく。故ポリアコフの書斎に通してもらった瞬間には、高橋さんと二人、「これが本物の学者の仕事場なんだね」と、深く感動してしまった。余計な装飾品もなければ、金文字装幀のいかめしいセットものが並んでいるわけでもない。ただ単に、『反ユダヤ主義の歴史』を書くために必要だった本が整然と並べてあるだけだ(右写真)。一通り書棚を眺め渡して、「これはあそこで使った本だな。これは、あの章を書くために読んだんだな」ということが、私には一目でわかった。容易には言葉にならないが、「透明」そのものなのだった。

ポリアコフの人となりをめぐる秘話など、それとなくお尋ねしてみると、誰それは、彼の『憎しみの聖務日課書』(1951年)をそのまま引き写して自著を書き上げたとか(これについて、普段はどこまでも温厚なポリアコフも相当憤慨していたという)、誰それとはイスラエル国の存在をめぐって激論を交わした末に絶交したとか、まったく明け透けに話してくださった。宗教的には完全に無信仰者でありながら、一度、息子さんが小さかった頃、二階の窓から転落したにもかかわらず、植え込みの真ん中に落ちたため、かすり傷ひとつ負わずに済む、という出来事があった時、歴史家は、最寄りのシナゴーグまで走っていき、周囲を何度もぐるぐる回って帰ってきたという(「中」ではなく、あくまでも「周囲」)。今回、『フランス・ユダヤの歴史』第20章でも図式化にだいぶ苦慮したが、彼も、「無信仰」ながら決して「反宗教」ではなく、超越性を全面的に受け入れることはできずとも、その価値に対する最低限の敬意だけは失わない「世俗ユダヤ人」だった、といって間違いないだろう。

『フランス・ユダヤの歴史』第23章で、私は、戦後フランスにおける反ユダヤ主義研究の双璧、ジュール・イザークとレオン・ポリアコフが、1950年代、同じパリにいながら一度も顔を合わせることなく終わったのは極めて残念なことであった、と書いた。イザークとポリアコフの関係を、ポリアコフと私の関係に平行移動することほど烏滸がましいことはないのだが、私も、1990~94年のパリ留学中、晩年のポリアコフに会いに行かなかったことを、今になって激しく後悔している。当時の私は、『反ユダヤ主義の歴史』や『アーリア神話』を不断の参考文献として博士論文を準備する一介の留学生であり、そのような不朽の大作を書き上げる歴史家に面会を求める勇気をふるうことがどうしてもできなかった。当時、私がパリ市内に借りていた部屋から45分もあれば辿り着ける場所なのに、永遠に失われた一期一会、後悔先に立たず、である。

ジェルメーヌさん宅からの帰り道、高橋博美さんに、「人間の最大の美質って、サンプリシテ(シンプリシティー)だと思わない?」といったら、彼女も大きく頷いてくれた。いわゆる「思想の師(maitre a penser)」と称される人には、スノッブなエピゴーネン(模倣者)らに囲まれ、権威の金粉を振りまきながら、身内にしか通じないジャルゴン(特殊言語)を弄してご満悦の人と、周囲に利用されるだけ利用されながら、決してメディアの照明が当たる場所には出ず、地味、慎ましやかながらも、平易な言葉で決定的な労作を残す人の二種類があって、何十年、何百年という〈時〉の摩耗に耐えるのは、往々にして後者の人々なのではないか、と私などは思う。

今回、『フランス・ユダヤの歴史』に登場した人物群でいえば、19世紀前半、全18巻のヘブライ語原文対照フランス語訳聖書を完成させた上、1840年、『イスラエリート古文書』を創刊したサミュエル・カエン(第12章)。19世紀後半ならば、共和国の公僕ながら、どこまでも「覆面」の下でドレフュス大尉の擁護運動を展開した大ラビ、ザドック・カーン(第15-17章)。あるいは〈聖地〉パレスティナの霊的再興――断じて政治的建設ではなく――のためにすべてを擲った「名の知れた寛大の人」、エドモン・ド・ロチルド(第17-18章)・・・・・・。こうした人々の著作、業績の大切さが、この先、黙っていても、必ず舞い戻ってくると思う。

「長い視点に立って、真の歴史の作り主とは、壮麗な思想や奇抜な着想の提案者ではなく、こうした地味にして息の長い知的労働者たちなのかもしれない」――『フランス・ユダヤの歴史』第12章で、私がサミュエル・カエンについて述べたこの言葉を、ここで、そのままレオン・ポリアコフへのオマージュとして再録しておきたい。

(菅野 賢治)

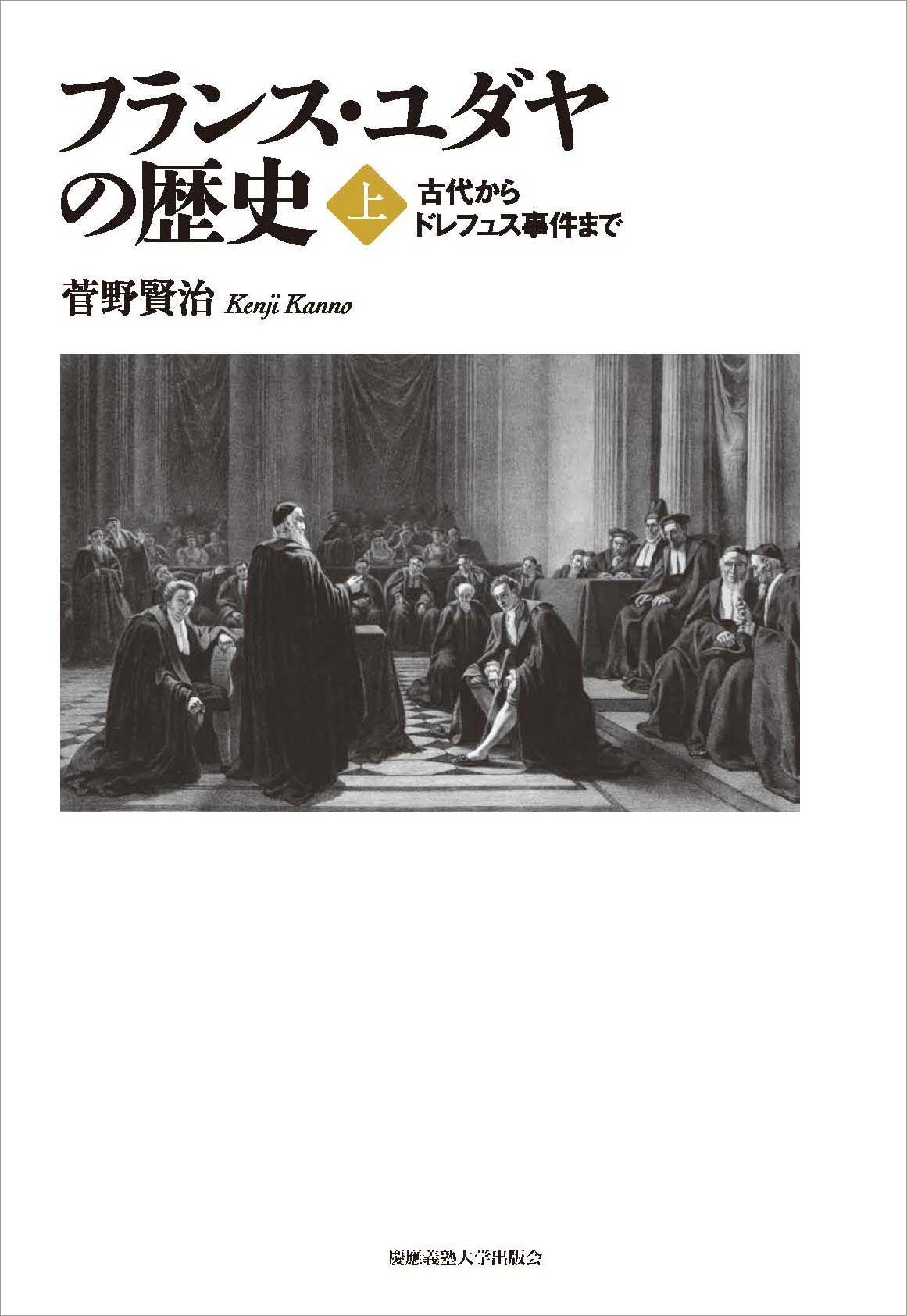

▼追放、居住許可、移民、難民・・・絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000年の歴史絵巻、全2巻!

▼上巻では、中世のラシによる聖典注解、旧体制下のボルドー、アヴィニョン、アルザス・ロレーヌに花開いたユダヤ教文化、市民としての〈解放〉を見た「革命期」をへて、19世紀末のドレフュス事件まで、異文化の相克とアイデンティティー構築の過程をたどる。

■2016年8月22日書店にて発売! 本書の書籍詳細・オンラインご購入はこちら

▼追放、居住許可、移民、難民・・・絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000年の歴史絵巻、全2巻!

▼アメリカに次ぐ〈ディアスポラ(離散地)〉のユダヤ人口を擁する、現代フランス。 下巻では、両大戦間期のアシュケナジ移民、ヴィシー政権下の迫害から、戦後アルジェリア等からのセファラディ移民の流入をへて、シオニズム賛否に揺れる現代まで、「フランス人」と「ジュイフ」の二重性を生きる人々の感性を探る。

| 上・下巻 | 上巻 | 下巻 |

|---|---|---|

| 分野 | 人文書 | |

| 初版年月日 | 2016/08/22 | 2016/08/22 |

| 本体価格 | 5,000円(+税) | 4,500円(+税) |

| 判型等 | A5判/上製/448頁 | A5判/上製/376頁 |

| ISBN | 978-4-7664-2360-0 | 978-4-7664-2361-7 |

| 書籍詳細 | 目次や詳細はこちら | 目次や詳細はこちら |

1962年、岩手県生まれ。パリ第10(ナンテール)大学博士課程修了。東京理科大学理工学部教授。 専門はフランス語フランス語圏文学、ユダヤ研究。

著書に『ドレフュス事件のなかの科学』(青土社、2002年)ほか。訳書にレオン・ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』(全五巻、筑摩書房、2005-2007年)、ヤコヴ・M・ラブキン『トーラーの名において ―― シオニズムに対するユダヤ教の抵抗の歴史』(平凡社、2010年)、同『イスラエルとは何か』(平凡社、2012年)ほか。