知覚の哲学は現代哲学でかなり注目を集めている領域であり、ここ数年はこのテーマの著作が国内外で毎年3、4冊は出版されている。もちろん論文単位ではもっとずっと多い。哲学研究でこれほどハイペースに成果が発表される話題はそうそうないだろう。

そもそも昔から知覚は哲学において中心的な位置を占めていた。知覚は生物が自分の周りの環境に何が存在しているのかを知るための第一の手段である。そのため、世界のなかに何が存在しているのかという「存在論」や、われわれはどのようにして知識を獲得するのかという「認識論」にとって、知覚の考察は欠かせなかったのである。知覚とはどういうものであるのかを考察した結果として得られた見解は、存在とは何か、認識とは何かを考えるうえでも重要な示唆を与えてくれるのだ。

他方で、最近の知覚の哲学の盛り上がりは意識研究からの影響を受けている。20世紀の心の哲学では、心理学や認知科学といった科学の発展に牽引されるかたちで、心を自然科学の対象として理解しようという「自然主義」に注目が集まっていた。だが、そこで問題となったのが、哲学的ゾンビや逆転クオリアといった思考実験で有名な「意識のハード・プロブレム」である。赤色を見たときのありありとした感じなどのクオリアは、物理的・機能的には説明できないように思われたのだ。この問題に直面し、意識を自然主義的に理解しようとする研究者も、それに反対する研究者も、そもそも意識とは一体どんなものであるのかを考えるようになった。そこで、意識経験の典型例である知覚が頻繁に取り上げられるようになったのである。

先ほど述べた事情から、最近の知覚の哲学は意識の考察に力点が置かれている。だが本書は、そうした考察のなかで洗練されてきた概念・道具立てを応用し、知覚研究が存在論や認識論に与える影響を明らかにする。つまり、近年の成果を用いて昔からある問題に取り組もうというのだ。

そのために本書が扱う問題は、「何が知覚可能なものなのか」、別の言い方をすれば、「どこまでが知覚で、どこからが判断なのか」というものである。

色や形、大きさ、音、といったものは明らかに知覚可能である。だが、目の前の対象がマグカップであることや、目の前の他人が怒っていること、あるべきはずのものがないということ、この絵はダイナミックであるといったことは、文字通りの意味で「見える」ものではないと思われるかもしれない。マグカップがもつ白さや円筒形という形は文字通り見えるものだが、対象がマグカップであることは、色や形を見て、それをマグカップに関する記憶や知識と照らし合わせた結果そして「理解」「判断」されることだと考えられるかもしれないのだ。

だが、本当にそうなのだろうか。ひょっとすると、対象がマグカップであることや、目の前の人が怒っているということも、文字どおり見えると言えるのではないだろうか。なぜそれらは見えないと考えるべきなのか。そもそも、どこまでが文字どおり知覚されうるものなのか。本書はこれを「知覚可能性の問題」と呼ぶ。

本書はおおよそ三つのパートに分かれている。まず第1章と第2章では、知覚の哲学の一般的な論点を概説し、知覚可能性の問題を特徴づける。次に第3章と第4章では、先行研究の整理を行う。その成果を踏まえ、第5章と第6章、第7章では、本書独自の知覚理論を提示し、それが存在論や認識論に与える影響を検討する。

第1章 知覚可能性の問題

分析哲学、現象学、経験科学の見解をみながら、知覚可能性を考えることに何の意義があるのかを検討する。人によっては、知覚可能性の問題は何を「知覚」と呼ぶかという単なる言葉上のものだと思われるかもしれない。その懸念を拭い去るためには、存在論や認識論に影響を与えるような知覚理論を構築する必要があると主張する。

第2章 知覚の哲学の基本

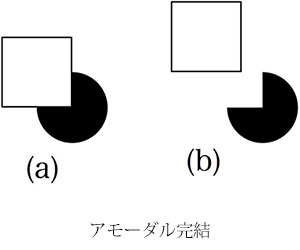

知覚可能性が注目を集めるようになった背景には、人気のある知覚理論がセンスデータ説から表象説に取って代わったという知覚の哲学全体の動向がある。第2章ではこの動向を一通り押さえるとともに、現象的性格(クオリア)、知覚経験の透明性、関係説と選言説、概念主義と非概念主義といった基本トピックを説明する。

第3章 種性質の知覚

知覚可能性に関して最初に問題となったのは、〈犬である〉や〈松である〉といった、対象の種類に関する性質(種性質 kind property)である。この問題に注目が集まるきっかけとなったスザンナ・シーゲルの「現象的対比」の議論を中心に、種性質の知覚可能性に関する論争状況を整理しつつ、クオリアと知覚可能性の関係をみる。

第4章 他者の情動の知覚

目の前の人が怒っている、悲しんでいる、喜んでいる、等々といった判断は、心理学や認知科学では、心の理論や心的シミュレーションといったもので可能になると考えられている。だが近年、現象学の伝統に基づいて、他人の情動は直接見えるという見解が登場した。その見解を整理するとともに、知覚と思考を区別する方針を検討する。

第5章 不在の知覚

ないものは知覚できない。当然だと思われるこの考えに反論し、〈音がしていない〉ことは文字どおり聴こえる、と主張する。この主張を支えるために、聴覚情景分析という聴覚メカニズムや、依存的対象の存在論的特徴について考察する。また、その考えを一般化して、本書独自の知覚理論である高次モード知覚説を提示する。

第6章 美的性質の知覚

フランク・シブリーの知覚的証明に関する議論を手掛かりに、美的判断の根拠となる美的知覚を特徴づける。次に、美的判断には相対性があるという点から美的知覚を否定する議論を検討する。その議論に対処するため、高次モード知覚説によって美的性質の反実在論をとりつつその知覚可能性を維持する方針を提示する。

第7章 知覚の存在論と認識論

ここまでの考察で提示された高次モード知覚説は、第1章で掲げた「存在論や認識論に影響を与えうる知覚理論を作る」という課題を果たせるものなのかを検討する。知覚可能なものはどのように世界に存在しているか、知覚的意識はどのようにして判断を正当化するのか、といった考察が行われる。

1985年生まれ。2015年、慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(哲学)。現在、日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)、慶應義塾大学非常勤講師。専門は、心の哲学、分析美学。翻訳に、ウィリアム・フィッシュ『知覚の哲学入門』(勁草書房、2014年、共訳)、ジェシー・プリンツ『はらわたが煮えくりかえる』(勁草書房、2016年)など。著作に、小熊正久・清塚邦彦(編著)『画像と知覚の哲学――現象学と分析哲学からの接近』(東信堂、2015年、共著)など。

源河 亨(ゲンカ トオル)ウェブサイト https://sites.google.com/site/tohrugenka/