■第4回 「1920-1930年代のクラウス」を公開しました。

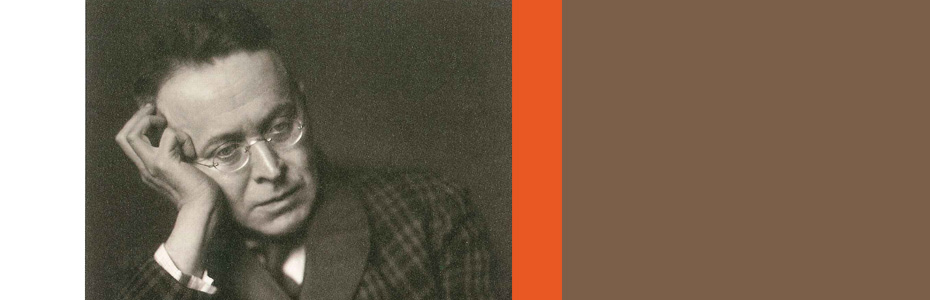

■刊行! 『カール・クラウスと危機のオーストリア――世紀末・世界大戦・ファシズム』(高橋 義彦 著) 書籍はこちらをご覧ください。

「世紀末」ウィーンの文化において、「セクシュアリティ(性)」の問題は大きな比重を占めていた。例えば、グスタフ・クリムトのエロティックな絵画や、アルトゥーア・シュニッツラーの官能的な物語を思い起こす方も多いのではないだろうか。本書第一章でとりあげたように、建築家アドルフ・ロースの装飾論も、「装飾」=「昇華されない欲動」という、ある種のセクシュアリティ論として解釈することができるのである。

それでは当時のオーストリアが、「セクシュアリティ」に関し寛容で解放的な社会であったかといえば、そんなことはない。シュテファン・ツヴァイクが自伝『昨日の世界』の中で回想しているように、当時のオーストリアは、「セクシュアリティ」の領域に対し極めて抑圧的な社会であった。それゆえに、先に名を挙げたクリムトはウィーン大学に依頼され描きあげた絵画の撤回を余儀なくされ、シュニッツラーは自作の上演を禁じられ、ロースも設計した建物の建築許可が取り消されそうになっている。

こうした抑圧的な性道徳が支配する世界に対し、闘いを挑んだのが本書の主役カール・クラウスであった。彼はセクシュアリティに関する論稿を『ファッケル』に数多く掲載し、それらを1908年に『道徳と犯罪』という著書にまとめている。その中で彼は、支配的な性道徳を批判し、刑法により禁じられていた同性愛や中絶を擁護し、不倫の罪を責められる女性を弁護した。

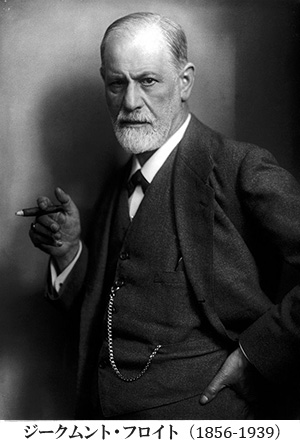

こうしたクラウスの言論活動を支持した知識人の一人が、精神分析医ジークムント・フロイトである。『ファッケル』の記事に感銘を受けたフロイトは、クラウスに手紙を送って彼を励ました。抑圧的な支配的性道徳こそ神経質症の原因である、と考えるフロイトの眼に、セクシュアリティの解放を訴えるクラウスは「同志」と映ったのである。ところが、この友好関係はわずか数年で破局し、両者は修復し難い敵対関係に陥ってしまう。本書第二章では、このクラウスとフロイトの愛憎相半ばする関係を、世紀転換期を中心に、晩年に至るまで思想史的に再構成している。

第一章のロース論と第二章のフロイト論を通じ、セクシュアリティ論を中心としたクラウス独特の世紀末ウィーン文化論を読み取っていただきたい。

(高橋義彦)

| 第1回 | 「カール・クラウスとは誰か?」(2016年4月8日 掲載) |

|---|---|

| 第2回 | 「世紀末文化とクラウス」(2016年4月15日 掲載) |

| 第3回 | 「第一次世界大戦とクラウス」(2016年4月22日 掲載) |

| 第4回 | 「1920~30年代のクラウス」(2016年4月28日 掲載) |

▼オーストリア/ハプスブルク帝国の危機~ナチスの脅威に向き合い、それを乗り越えようとした孤高の言論人、カール・クラウス(1874-1936)の思想と行動を読み解くとともに、「世紀末」「第一次世界大戦」「ファシズム」という三つの時代における、オーストリア/ウィーンの政治思想・文化的状況を浮き彫りにする。

▼第一次大戦時には好戦的なメディアや政治家を、自らの個人評論雑誌『ファッケル』で厳しく批判したクラウス。ところが、解体した帝国からオーストリア共和国に再編成されたのち、彼はナチスから独立を守る擁護者としてのオーストリア・ファシズム=ドルフス政権への支持を表明する。彼の真意はどこにあったのか? これまで一見、政治的な解釈が難しいとされてきた彼に、本書はオーストリアの真の独立、「オーストリア理念」を追求する姿勢を見いだす。

▼建築家アドルフ・ロース、精神分析家フロイトや保守思想家ラマシュとの関係なども描かれ、オーストリアの世紀末から第二次大戦前夜までの文化的・思想的状況をも浮き彫りにする、注目の一冊。

| 分野 | 人文書 |

|---|---|

| 初版年月日 | 2016/04/22 |

| 本体価格 | 3,600円(+税) |

| 判型等 | 四六判/上製/288頁 |

| ISBN | 978-4-7664-2331-0 |

| 書籍詳細 | 目次や詳細はこちら |

1983年北海道生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻後期博士課程修了。博士(法学)。慶應義塾大学・専修大学・國學院大学栃木短期大学非常勤講師。

主要著作:「エリック・フェーゲリンのウィーン ―― オーストリア第一共和国とデモクラシーの危機」(『政治思想研究』第12号、2012年)、共訳書にリチャード・タック『戦争と平和の権利――政治思想と国際秩序:グロティウスからカントまで』(風行社、2015年)。