No.1245(2020年6月号)

特集

No.1245(2020年6月号)

特集

三田評論

2019年6月号表紙

「統計」、昔は「政治算術」と言っていた。英国やフランスで流行り、人口問題、平均寿命、保険や年金制度、ダイスの目の出方、つまり確率論、あらゆる分野に応用された。このところのテレビも、新型コロナ感染者数などの基本データをもとに、あらゆる方面で統計学の初歩を発信している感がある。その意味で本号の特集「福澤諭吉と統計学」は時宜を得ている。しかも『文明論之概略』が統計学的思考を説いているときては、あまりにも出来すぎ。当然座談会も関連記事もつい熱が入る。全体に統計学をめぐる福澤人脈の掘り起こしがやや慶應オタクっぽいきらいがないでもないが、宮川公男論文末尾に「新型コロナウイルスについて考える」という周到な関連付けがあったり、『八ツ山羊』などという意想外のタイトルが飛び出してきたり(大淵知直)、愉しませてもらった。「初の女性会長」(菅沼安嬉子)は2号前からの本誌「女性」路線のいわば大団円か。

鷲見洋一

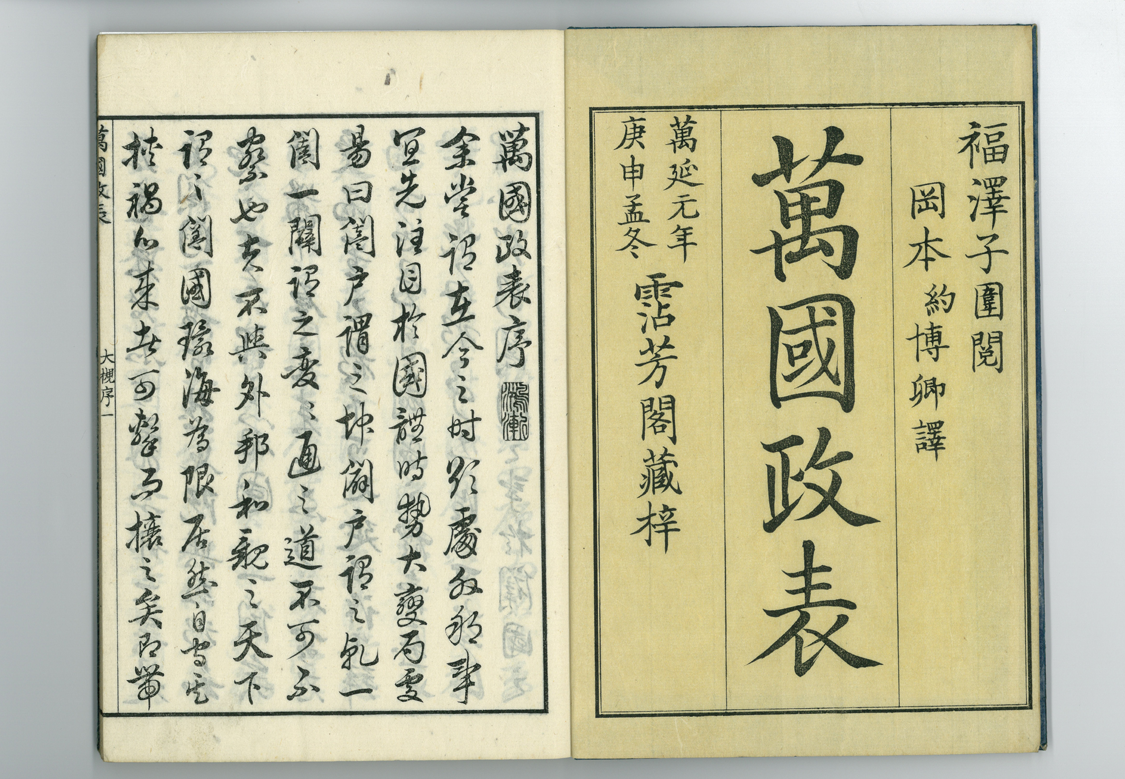

福澤諭吉の校閲による翻訳の統計書『万国政表』(1860年)が世に出てから、幕末・明治期の「統計ブーム」が始まりました。それから150年以上がたった現在、ビッグデータ時代となり、統計学、データサイエンスの重要性が今までになく増しています。福澤ら先人が熱意を持って日本に導入した、「統計的な考え方」の真意はどこにあったのか。歴史的な視点で統計を見ていく特集です。

秀島史香さん

ラジオDJ、ナレーター・塾員

インタビュアー:菅谷 実(慶應義塾大学名誉教授)

大学時代にラジオDJとしてデビュー。20年以上にわたりその温かみのある語り口で人気の秀島さんは、昨年、文化庁芸術祭放送個人賞を受賞されました。ラジオは人の温もりを感じさせるメディア、と語る秀島さん。「ステイホーム」期間も変わらぬ前向きさで、視聴者を元気づけてくれていました。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。

会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。

慶應義塾大学関連の書籍

慶應義塾大学関連の書籍