「人文研探検―新京都学派の履歴書(プロフィール)―」

第20回

風雲? 北白川城!

――上山春平『城と国家:戦国時代の探索』を読む――

付:ふたたび休載にあたって

先日、「戦国武将のフォークロア」なる研究会(2017年12月9日、京都民俗学会主催)に足を運んだ。NHK大河ドラマをきっかけとして脚光を浴びる戦国武将は、しばしば史実を度外視したイメージを背負わされ、結果、地元民を巻き込んで数々の珍妙な出来事が産み出されているという。気鋭の論者たちによる討議を大いに楽しませていただいたが、そのなかで興味深かったのが、「大河」に踊らされない数少ない場所が「京都」であるという指摘だ。じっさい、平安遷都以降、幕末維新に至るまで、「大河」になるほどの歴史的人物は必ずといって良いほど京の都に縁があるわけで、「大河」誘致に一喜一憂する津々浦々と違い、京都は「大河」を当然のこととして受けとめているのだ。

お城が余所ほど関心事とならないのも、上記特殊事情の然らしむるところ。二条城や伏見城も戦国時代から近世初頭を彩る代表的城郭ではあれ、「千年の都」が誇る膨大な歴史遺産のなかにあっては、さしたる存在感を放てない。まして、それ以外ともなると、「そんなんあったん?」と聞き返されるのがオチだろう。

そんな「忘れられたお城」に深く関心を寄せたのが上山春平(1921-2012)だった。以下、『城と国家:戦国時代の探索』(1981年、小学館)を繙きながら、その足取りをたどってみよう[図1]。

図1 『城と国家 戦国時代の探索』書影

図1 『城と国家 戦国時代の探索』書影

上山は、1974年6月22日の三河松平を皮切りに全国各地の山城を精力的に訪ね歩き、足かけ5年後の1978年3月3日、銀閣寺裏山の中尾城の探索で53回目を数えていた。その模様を次のように語っている。

それらの城には、古代の山城や江戸時代の城のように石を用いた遺構はないばあいが多く、一般に、私達が城址に足を運んで目撃することのできるのは、山の峰や尾根などを削平した曲輪の跡、曲輪の周囲に土を盛り上げた土塁、曲輪をとりまく空堀、尾根を断ち切る堀切り等、いわば山という大きな土塊に加えた粗大な彫刻の痕跡にすぎない。それが数百年の風雨にさらされて変形しているうえに、雑草でおおわれ、さらにその上の樹木が生い茂っているので、その姿を容認するのは容易ではない。(p. 134)

ブラタモリ風「地形ブーム」を経験した現在の目からしてなお、山城探索が相当ハードでマニアックであることがうかがえる。

一体何が上山を山城へ誘ったのか。それは「国家論」だ、と上山はいう。植民地台湾に生まれ、京大哲学科在学中に徴兵、いわゆる「人間魚雷」部隊で出撃まで経験した上山は、自らに死を命じる国家なるものの存在を人一倍考えざるをえない立場に立たされていたわけだが、その問いは、指導教官・田辺元に学んだ「種の哲学」を経由して、日本の国家制度史という問題に構成された。

上山いわく、日本国制史の画期は3つある。一つは8世紀の律令国家、もう一つは19世紀の国民国家、これはどちらも中国、西欧の国家モデルを移植して成立したものである。そのなかで、17世紀の幕藩体制のみ、外国にモデルを持たない「日本史上唯一の自生的国家プラン」となる(p. 145)。その解明が重要であることは論をまたない。そしてその「突破口」に選ばれたのが「山城」である。「山城」を手がかりに、そこに依拠し、やがて放棄していった封建権力の実態をあぶり出そうというのだ。

私の新たな探求の旅は、[…]山城あるきという形ではじまったのだが、それは、幕藩体制成立の意味を明らかにしたいという願望につながっている。山城と幕藩体制の関係については、山城が、もともと、荘園のなかに発生して、律令体制を食いあらす拠点となっていたのが、戦国期あたりからしだいに未来の国家の形成拠点としての役割を演ずるようになり、沖積原の近世城郭に変身する十七世紀前後には、幕藩体制の地方行政センターの原型を形づくるように至った、というおおよその成り行きが念頭にあるにすぎない。(pp. 16-17)

こうして上山の山城巡礼が始まったわけだが、マニアなアプローチなだけあって、いろいろ苦労もつきまとった。なかでも、地図や資料や先行研究がなかなか手に入らないことは、一種の構造的問題である。じつは当時、山城研究はアカデミズム側の人材や蓄積が乏しい分野だった。上山が人文研の同僚・林屋辰三郎の紹介で知遇を得た奈良女子大の城郭研究者・村田修三はきわめて例外的な存在で、当時、山城に関する知見を積み重ねてきたのは、大学に所属を持たない各地の郷土史家たちだった。連載第12回で、考古学や民俗学が分散する地方研究者をつなぐ「ネットワーク型の学問運動」だったと指摘したが、山城研究もまた、それとパラレルな構造を持つ学問領域である。じっさい、各地で出会う年齢も職業もさまざまなアマチュア研究者たちに支えられ、上山の山城探求は続いていった。

山城研究の在野性ゆえ、意外な「先行研究」が見出されることもある。人文研にほど近い「北白川城」は、戦国時代、足利将軍がたびたび籠城するなど、それなりに国政に関係した城郭でありながら、その存在は忘却され、正確な位置も不明となっていた。上山が北白川在住の編集者・前芝茂人(上山の山城論を掲載した雑誌『創造の世界』を編集)に尋ねたところ、所在地はハッキリしなかったが、とある「先行研究」の存在を示唆された。

そのとき、前芝さんがこんなことをいわれた。北白川の小学校で『北白川こども風土記』というのを作ったことがある。これはたいへん評判のよかった子供の作文集で、大学の先生たちや北白川地区の父兄たちが協力して、かなりしっかりした内容になっている。

それからまもなく、小学館編集部から『北白川こども風土記』(1959年3月)がとどけられた。たしかにそのなかに「北白川の城あと」という作文が入っている。これは私の北白川城探索にとってたいへんよいヒントになりました。筆者は小学六年の吉田進君ですが、北白川の熱心な郷土史家の方の協力を得て書いているのです。北白川城の案内は西村祐次郎さんという七十いくつかの方で、[…]この方が吉田君たちを北白川城に案内されたのでした。そのとき西村さんが案内されたルートが、あとで北白川城の構造を調べるときにたいへん役に立ちました。(pp. 83-84)

図2 『北白川こども風土記』

図2 『北白川こども風土記』

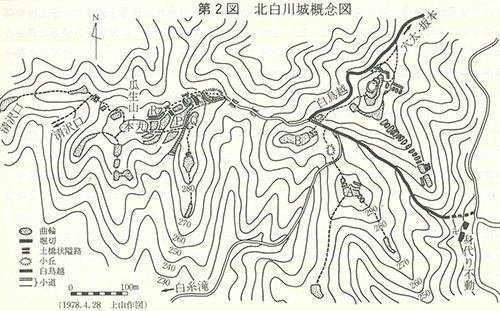

連載第15回でも紹介した『北白川こども風土記』が、上山の指針となったわけだ[図2]。その後、北白川の瓜生山を丹念に捜索した上山は、北白川城の縄張図(平面プラン)を書き上げる[図3・4]。北白川城が、琵琶湖交通の拠点・近江坂本と洛中を結ぶ尾根道のルート上に築かれた一大拠点であり、洛中有事の際に足利将軍が退避する一種の緊急避難所だったことを、実地データに基づいて確認したのだ。

図3 北白川城概念図(『城と国家』所収)

図4 瓜生山頂の石室 かつて勝軍地蔵が祀られていた

図4 瓜生山頂の石室 かつて勝軍地蔵が祀られていた

こうした個々の山城をめぐる動向の精査から、上山の幕藩体制論は執筆されるはずだった。それが、藤原不比等を通して律令国家論を書き上げた時のように、一種の徳川家康論となることも予告されていた。にもかかわらず、結局、その徳川家康論=幕藩体制論が執筆されることはなかった。山城探索がまだまだ不十分と感じられたのか、それとも、『城と国家』で一段落して関心が他に移ってしまったのか、その消息は不明である。

そんな上山の山城研究は、今も銀閣寺前にひっそりと痕跡を残している[図5]。門前の土産屋横には、その裏山にあった「如意岳城」の由緒を示す看板がある。どれほどの参拝客が目をとめるのか覚束ないその看板には、なんと、「京都大学人文科学研究所精査」の文字が描かれているのだ。

図5 看板「銀閣寺々領」

看板の絵図をよく見ると、山の尾根や山頂に立派な天守閣が描かれている。北白川城をはじめとする中世山城に天守閣がなかったことは先述の通り。史実を度外視しても立派なお城を誇る歴史意識が、京都でも局所的には存在するようだ。

現在、世は空前の「応仁の乱」ブームらしい。が、そんな世情とは無縁に北白川城は「知られざる史跡」であり続けている。そのマイナーさがたまらない。それは筆者が、「探検」と称して「知られざるマイナー研究史」を解きほぐしたくなる性分と、たぶん同根なのだろう。

付:ふたたび休載にあたって

ふたたび休載のお知らせをすることになるとは、思いもよらなかった。今回の理由は担当編集者の異動。雑誌そのものが休刊となった前回(2008年)や自主的「中休み」(2016年)とは事情が異なるが、休載という結果は変わらない。こんなことなら書いておきたかったというテーマが、走馬燈のように頭をよぎる(筆者の探索と筆力が追いつかなかったから書けなかっただけなのだが)。

連載を通じてやりたいことにブレがあったとは思わないが、結果としての迷走は我ながらどうかと思っている。新京都学派の試行錯誤を再確認することは、歴史的条件を異にするとはいえ、私たちにも何かしらのヒントとなるのではないか、というのが初発の動機だった。繰り返すが、それは今もって変わらない。「在庫確認」なしに「新規展開」するのは無謀以外の何物でもない。それが筆者の学史に対するスタンスだ。

ただ、新京都学派の限界――というよりも共同研究の限界なのかもしれないし、もっといえば筆者自身の限界なのかもしれない――は、いっそうリアルに感じられるようになった。

一つは、任意のプロジェクトなり作品なりには、表記される名前以外に、膨大な裏方や縁の下が存在するということ。その存在の確認なしには適正評価も何もあったものではないと思うのだが、この点が資料的・方法的には存外に難しい。筆者自身、世間並か否かはともかく、いわゆる「雑務」とやらと付き合わざるを得ないのだが、そのなかには「次につながらない雑務」が確実に含まれており、そうした消耗戦に疲弊していった「無名戦士」の死屍累々を犠牲に出来上がった「成果」とやらの輝きをどう受け止めるべきか、しばしば逡巡してしまう。筆者はもともと、新京都学派を「英雄史観」――綺羅星のごとき俊英たちの華麗なる知的饗宴――から捉えることに違和感があり、それに抗して、さまざまな知的ネットワークの結節点に登場する「媒介者」ないし「エディター的存在」として「主な登場人物」たちを考えるべきではないかと思ってきたのだが、実際のこころみが、どこまで「英雄史観」を回避してネットワークのポテンシャルを正しく記述できたのか、心もとない。

もう一つは、アーカイブの問題。この連載に限らず、筆者は忘れ去られつつある人物や資料や作品やプロジェクトの発掘と顕彰に微力ながら尽くしてきたわけだが、そういう筆者自身がマイナー研究者のままでは、発掘したあれこれも筆者自身とともに結局ふたたび埋没してしまうのではないか。そんな恐怖感にしばしば襲われる。いや、筆者自身が浅学菲才ゆえに埋没してしまうのはかまわないのだが、筆者が発掘を試みた事象がふたたび忘れ去られてしまうのでは、元も子もない。じっさいのところ、消えていく資料や情報は後を絶たない。連載の最中にも桑原武夫旧蔵書廃棄が問題となり、それ以上に世間では、公文書の改ざんや廃棄といった蛮行が横行した。世も末だ。人とお金と設備が有限であることを認め、さらには、そもそも人間の記憶がきわめて脆弱であることを認めた上で、何をどう残すべきか、さらなる工夫とゆるぎない覚悟が求められているように思えてならない。

話を大きくしすぎたかもしれない。でもまあいい。とりあえず、残りの限られた人生、フリだけでも余裕のあるつもりで、前向きに試行錯誤を重ねていきたい。余裕のない人間が、余裕のある世の中を作れた例など、かつて一度もないのだから。

|