�u�l�����T���\�V���s�w�h�̗������i�v���t�B�[���j�\�v

��P�P��

�����嗤�Ɛ��쐴��

�\�u�V�������j�w�v�Ƃ��Ă̍l�Êw�ƃ~���]�N�w�E���̂Q�\

�@

�@�����Ԃ�ƊԂ��Ă��܂������A�A�ڑ�W��Ɉ��������A���쐴��𒆐S�Ɂu�V�������j�w�v�Ƃ��Ă̍l�Êw�ƃ~���]�N�w�̖����l���Ă݂悤�B

�@����́u���m�j�v�u���m�l�Êw�v�̓��w�ł���ȑO�Ɂu�����j�w�v�u�����w�v�̓��D������*1�B���̐���𒆍��嗤��簐i�����Ă������������ƂȂ����̂��k�����w�i1929�N4���`1930�N11���j�ł���B1927�N3���A�l�c�ˁi����j�A���c�i�l�i����j�����{����\�ƂȂ�n�t�i�k����j�璆�����̍l�Êw�҂ƐՂ������ʁA�����̍l�Êw�҂̘A���@�ւƂ��āu�����l�Êw��v���ݗ������*2�B�u�������n���j���P���l�Êw�I���������v�i������j��ړI�Ɍf���铯��́A�����k�����𒆐S�ɔ��@�������s���A���̕����u�����l�Êw�p���v�Ƃ��Ċ��s����ƂƂ��ɁA�������w���x�ɂ��l�ވ琬�E�𗬂ɂ��͂𒍂����B���̑�P��i1928�N�j�̋��a���i1905-71�A�l�Êw�ҁA���呲�A��ɓ��喼�_�����j�ɑ����A���삪�h������邱�ƂƂȂ����̂��B

�@1929�N�̏t�A�k���ɓ�����������́A�u���l�v�O��������։����ē��ɐ܂ꂽ���y�ӓ��A���̘H�k�O�\�㍆�̓����̉Ɓv���h�ɂƂ���*3�B�����͑O�N��苞�s���痯�w���Ă����������w�����ҁE�g��K���Y�\�\��̓��������w�@���s�������ł̓����\�\�̏h�ɂ������B�����Ŕނ�́A�u�������̔сv��H�����ԁA�u�����ɂ����A���Ȃ���ʏꍇ�͓�����̖ˁv��H�����ԂƂȂ�B�u�˂̕����Ĕт����ނ����ł͂��܂����Ƃ��A��l�Ŕ������m�F�����v���炾*4�B1930�N�ɂ́A��3��̗��w���Ƃ��Ĕh�����ꂽ�]��g�v�������ɉ����A�ނ�̏h�ɂ͂������܂�Ȋw�⓹��Ɖ������B�g��͈ȉ��̂悤�ɉ�z����B

�@���w�͓��{�ł͂����ɂ������Ԃ�^����B��l�͐���ɋc�_�������B���邢�͂�����y���B�]��g�v�����Ă���͈�w�ł������B�����ނ˂͕��@�_�ł������B�����̔��q�ɁA�����̐M����ɑ���ʂ��Ƃ́A�قꂱ�̗�ɂ���Ă��������ƁA�ނ͂����A���͎��ŁA�����͎����̋L�^�Ƃ��Ă͐M����ɑ���ʏꍇ���A���������������Ă���Ƃ��������A����͌��R�Ƃ��đ��݂���ƁA�������Ȃ��l���Â��Ă��邱�Ƃ��A�������t�قȘ_���ł����A����̘_�����܂��t�قł������ɑ���Ȃ��B�����֍]�㎁���O����A���ė��A�o�����Ȃ��߂�悤�ȁA����������悤�Ȃ��Ƃ��A��̑����ł܂������āA�����Q�悤��Ƃ������̂́A�锼���������ł������B�����������ƈ�x�łȂ�*5�B

�@���̎����A���삪�ł��e����[�߂��̂��]��g�v�ł���B�u��l�͖k����w�Ŕn�t�搶�̋��Ίw�̍u⥂ɘA�Ȃ�A�w�O�ł͒_�A�e�M�A����l�Ȃǂ̂���������ΖK�₵�Ē����ꗬ�̊w�ҕ��l��撊P���e�ɐڂ��邱�Ƃ��ł����B�܂��ڗ������镟���̏��X��Êߕ݂��ꌬ�ꌬ����Ē����̐}���A�����Ɏ��R�ɐe���ފy���݂��w�v�Ƃ���*6�A�u���̐e�����͑S���Z��̊W�̂悤�v������*7�B

�@��l�̑����̗ǂ��̓t�B�[���h���[�N�ɂ����Ĕ@���Ȃ����������B�Ƃ��ɔّ��ɒǂ��A�Ƃ��Ɋ����ɍS�������ȂǁA����s���̂Ȃ��ł̃g���u���Ƃ������A��l�͉ؖk�E���Â̒n���ʊ��ɓ��������B�]��͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B

�@��̐���N�͊w��ɑ��Ĕ��ɔM�S�Ȑl�����A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�Ђǂ��F�X�Ȃ��ƂɊS�������Ă���B�������ł��D���A���ł��ʔ����Ƃ������ŁA���݂��ɍD��S������ł��傤�B����ŁA�����ɍs���ɂ��Ă��A��l�Ƃ����̓��ӂ��A�����ׂ������ɏo�����Ă䂭�A�o���Ƃ������Ƃ������@�ł���B���ꂪ�S����l�ɋ��ʂ��Ă����B���̂Â���l�̒m��Ȃ��Ƃ���̒������D���Ȃ�ł���B������A�ǂ��ł�������ł�*8�B

�@��Ղ�����ȊO�����ł����Ă�낤�Ƃ�������̃X�^���X�́A���������]��Ƃ̑嗤�s�r�ł܂��܂����łȂ��̂ƂȂ�A���̊w��I�ȉ��䍜�ƂȂ������̂Ǝv����B��l�̗��̍l�Êw�I���ʂ͌�ɓ����l�Êw����]��E����̋����w���ÁE����n�сx�i1935�N�j�Ƃ��Ċ��s����A�����k���n��̐V�Ί핶���E���핶�������ɐV���ʂ��J���B���̂ق��A����͎G���w�����w�x�Ɂu�×V�q���̐����\�V�����S���Ì����^�\�v�\��*9�A���Â̖��������Ɏ����A��Ȃ�*10�A�~���]�N�w���ʂɂ����Ă��M�d�Ȏ������c���Ă���B

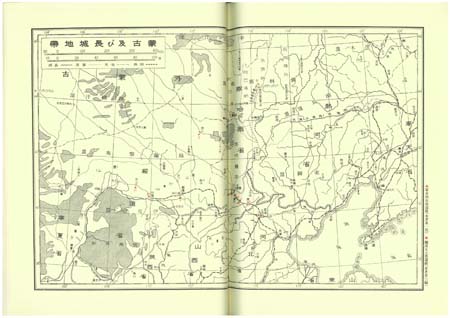

�]��E����1935�w���ÁE����n�сx���A��l�̓��������t�B�[���h�������n�}

�@1930�N12���A���w���I���ċA�����A���������w�@���s�������̌������ƂȂ�������́A�Ȍ�A����s���ɂ��n�q���֎~�����1945�N�܂ŁA�قږ��N�̂悤�ɒ����嗤�ɕ����A���������𐄂��i�߂Ă����B���̐��͓I�Ȓ����Ԃ�́A�������Q����ق��Ȃ��B�u�{���v�̍l�Êw�����ɂ��Ă͒��A�q�Y�Ƃ̋����w�_���ΌA�x�S16��32���i1951-56�j�Ⓦ���l�Êw��̕��ɏ���Ƃ��āA�{�e�ł͂���ȊO�̃~���]�N�w�����ɂ��Ď��グ�����B

�@�����ŋ����[���̂��A�哌���w�p����̎G���w�Ђ̂��́x�w�w�Y�x�w�w�C�x�ł���B���������ɂȂ邪�A�哌���w�p����Ƃ��̎G���ɂ��Ċm�F���Ă������B�Ƃ����̂��A���̎G�����A�풆�E���̐V���s�w�h���l�����Ŕ��Ƀ��j�[�N�ȏ�ƂȂ邩�炾�B

�@�哌���w�p����́A1942�N�āA�u�哌�����h���̕��y�A�����A�������w�p�I�ɒ����������A�Ȃđ哌���V�������݂Ɋ�^�v���邱�Ƃ�ړI�ɐݗ����ꂽ���̂ŁA��ɂ͐V���o�i���喼�_�����A����w�ҁj�A���{���O�Y�i�����������������A�C���h�w�ҁj�A�H�c���i���呍���A���m�j�w�ҁj�A���c����Y�i���勳���A���{�j�w�ҁj���}���A���̂ق��A�u���s���̓��m���w�̒����w�҂ɓ��������������̐l�X�v���ψ��Ƃ����A���������A���������������𒆐S�ɋ��s�̐l���w�҂��������悤�Ȓc�̂ł���*11�B�s���́u�����w�p����v�ɖ��̕ύX���A���Ȃ��Ƃ�1948�N�܂Ŋ����������Ƃ��m�F�ł���B���̒c�̂̔��s����G�����w�Ђ̂��Ɓx�w�w�Y�x�w�w�C�x�Ȃ̂����A�풆�̏o�œ����̂�������A�����Ɣ��s�������ڂ܂��邵���ϓ]����B��������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�Ђ̂��Ɓi�哌���w�p����^�Ђ̂��ƎЁj���a17�N12���i5��11���j�`���a18�N5���i6��5���j*12

�Ђ̂��Ɓi�哌���w�p����^��a���@�j ���a18�N6���i�V1��1���j

�w�Y�i�哌���w�p����^��a���@�j ���a18�N7���i1��2���j�`���a19�N5�����i2��5���j

�w�C�i�哌���w�p����^�H�c���j ���a19�N6���i1��1���j�`���a20�N6�����i2��6���j

�w�C�i�����w�p����^�H�c���j ���a20�N7�8�����`���a22�N5�����i4��5���j

�w�Y�i�����w�p����^�H�c���j ���a22�N7���i4��6���j�`���a23�N9�10�����i5��6���j

�@���̂悤�ɁA���������s�����o�^�o�^������ۂ��ʂ����������̂����A�ɂ�������炸�A�����I�ȕҏW�͈�т��ē��������������ōs���Ă���_�����ڂ����B��������ɁA�D�ꂽ�w�p�������Ŕ��s����Ƃ�����悪�ŏ��ɂ���A����ɏ�����̂������������������ӂ̊w�҂����A�Ƃ������Ƃ������̂��낤�B�哌���w�p����̑n�������͂����肹���A��̂����������ʂɌf�ڂ���Ȃ��������Ƃ��A��������������Î�������B����ɋ����[���̂́A���ʓ��e�Ƃ̎��ǂƂ̗����A���ǂɏ�낤�Ƃ��ď���Ă��Ȃ��悤�ȁA���r���[�ȕ֏��ł���B�u�ُ��v��u�V�c�䐻�v���f�ڂ���A���ǂւ̍v����搂��_��������̂����A���ۂ̂Ƃ���A���ǂɖ𗧂������ɂ͂ƂĂ��v���Ȃ��A�����ėǂ������A�J�f�~�b�N�A�����ɂ����}�j�A�b�N�ȓ��e�����Ȃ��Ȃ��B������ǂ��]�����邩�͓���Ƃ��낾���A�Ƃ肠�����A�����������ʂ̕��͋C���A�s��ɂ�������炸�p������Ȃ������v���̈���낤�B������ɂ���A���������������̃X�^�b�t�݂̂Ȃ炸�A��ɐV���l�����̐��m���𗦂���K�����v�A���吶�Ԋw�h�̍����E�~���Ƃ������u�V���s�w�h�v�̖ʁX����e�҂ɖ���A�ˁA����ɂ͐��c����Y�剺�̋��啶���j�w�h���o�ꂷ�邠���肪�A���̎G���̋C�ɂȂ�Ƃ��낾�B�܂��e�����߂Ď��グ�悤�B

�@����ɘb��߂��ƁA���������������̌������Ƃ��Ăقڎ����I�ɑ哌���w�p����̈ψ��ƂȂ����ނ��A�K�R�I�ɎG���̕ҏW�Ɍg���A��e���邱�ƂƂȂ����B�Ȃ��ł������[���̂́A�u�����G�v�Ƒ肵���A�ڃR�����i1943�N7�����`1948�N7�����j�ł���B����́A�嗤�ŕ`�����߂��X�P�b�`�ɉ��������������������_�̑O��20��ɂ킽��m�[�g�ł���B��Q��u�T�����Z���v�͎��̂悤�ȕ��͂ł���B

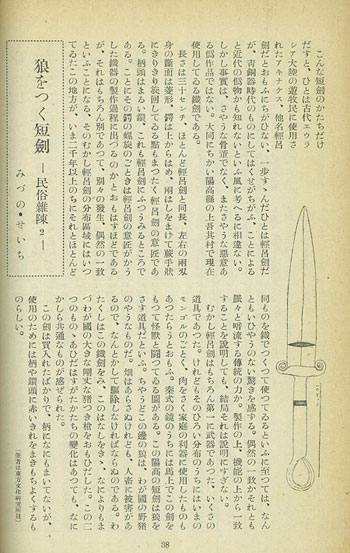

�@����ȒZ���̂��������������ƁA�ЂƂ͌Ñ�G�E���V�A�嗤�̗V�q���Ɏg�p���ꂽ�A�L�i�P�X�A�����y�C�����Ƃ����ӂɂ����ЂȂ��B������T�ЂƂ͌y�C�������A���펞��̂��̂ɂ��Ă͂����������ӁA���Ƃɂ��Ƌߑ�̋U�������m��Ȃ��Ƃ��ӕ��ɍl�ւ�ɑ���Ȃ��B�����������́A���₤�ȍ����łȂ��A�܂����₤�Ȉ��ӂ���U��i�ł͂Ȃ��B�哯�ɂ������z�����̏�ᑴ���Ō��ݎg�p���Ă��Z���ł���m…�n�B

�@�ނ����y�C���͂��������ɕ���ł����A�������̓���ł����B����ǂ����̂Ђ낢���z�̂����ɂ͂��܂̃����S���̂��Ƃ��A���������ƒ�̗���Ɏg�p�������̂������炤�Ƃ����ӁB�m…�n���̗z���̒Z���͘T����������Ƃ��ӁB���₤�ǂ��̕ӂ̘T�́A�킪���̖쒖�̂₤�Ȃ��̂��B���͂��炳�ʂ���ǂ��A�l�{�ɔ�Q������̂ŁA�Ȃ�Ƃ����ċ쏜���Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł���B�킽�����͂��̓S�����݁A���̂͂Ȃ������T�A�Ȃɂ����܂Â킪���̑傫�ȍ���Ȓ������������Ђ������B���̓�̂��́T���Ђ��͂������������̕ω��͂��Ă��A�Ȃɂ����狤�ʂȂ��̂�������ꂽ*12�B

�T�������Z���i�w�w�Y�x1-4���j

�@�Ñ�ɂ܂ők��t�H�����̒Z�����A����̉ؖk�ŊQ�b�쏜��Ƃ��Ďg���Ă���B���̎����ɋ������o��������́A���{�̒�������z�N���A�쐶�����Ƃ̍U�h���J��L��������̐l�X�Ɏv����y����B���̃f�B�e�[���Ɋ��Y���A���ԂƋ�Ԃ����݂ɍs�������y�₩�������̘A�ڂ̖��͂ł���B

���̘A�ڂ́A�����ʒi�ς��Ȃ�������ꂽ�B1946�N2�3�����́u�Ǝq�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B

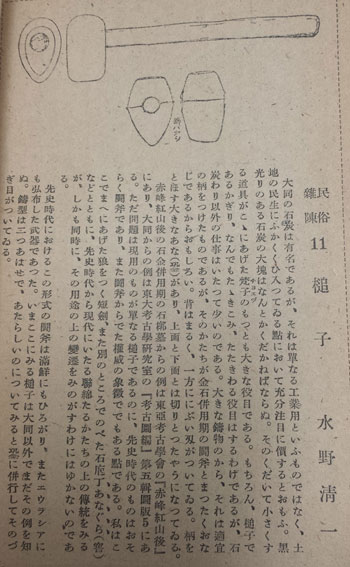

�@�哯�̐ΒY�͗L���ł��邪�A����͒P�Ȃ�H�Ɨp�Ƃ��ӂ��̂ł͂Ȃ��A�y�n�̖����ɂӂ������Г��Ă��_�ɂ����ď[�����ڂɉ�����Ƃ����ӁB������̂���ΒY�̑��͂Ȃ�Ƃ��������˂Ȃ�ʁB���̂������ď��������铹����T�ɂ��������q�i�`���G�d�j�̂��Ƃ��傫�Ȗ�ڂł���B�������A�Ǝq�ł��邩����A�Ȃ�ł����T�����݁A����������ڂ͂���킯�ł��邪�A�ΒY���ȊO�̎d���͂����ď����̂ł���B�傫�Ȓ����̂���A����͓K�X�̕����������̂ł��邪�A���̂����������Ε��p���̓����Ƃ܂������Ȃ��ł��邩�炨�����낢�B�m…�n�ԕ�g�R��̐����p���̐Ξؕ悩��̗�͓����l�Êw��́w�ԕ�g�R��x�ɂ���A�哯����̗�͓���l�Êw�������́w�l�Ð}�ҁx��S�}�łT�ɂ���B�������͌��p�̂��̂��P�Ȃ�Ǝq�ł���̂ɁA��j����̂��̂͂����炭�����ł���A�܂���������ł����Ђ̏ے��łł�����_�ł���B�m…�n��j���ォ�猻��ɂ�����A�Ȃ��邩�����̏�̓`�����݂邪�A�����������ɁA���̗p�r�̏�̕ϑJ���݂̂����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��̂ł���*13�B

�Ǝq�i�w�w�C�x3-2���j

�@�_�������̐܂Ɍ��������ł��낤�A�哯�̐l�X���ΒY�����邽�߂́u�Ǝq�v�́A�����炭�������Ă���ӂꂽ����ɉ߂��Ȃ��B����J�ɃX�P�b�`���čT���A�����l�Êw��̔��@�œ������Ε��p���̏o�y�i�ȂǂƔ�r���A�l�ގj�̗���̂Ȃ��Ńt�H�����̎����Ɨp�r�̕ω���W�]����B�l�X�̐����ւׂ̍₩�Ȃ܂Ȃ����ƃX�P�[���̑傫�����j�ς����������l�@�́A�l�Êw�҂ł���A���A�~���]�N�w�҂ł����鐅��Ȃ�ł͂Ƃ����ėǂ����낤�B

�@�s���A�����嗤�ւ̓���f���ꂽ����́A�풆�̒������ʂ̐����ɖ������A�����l�Êw�̎��Ȃ����͍������B�Δn�i1948�N�j�A���i1950�`61�N�j�Ƃ����������̕Ӌ��n�тł̔��@�́A���̊��]�̌���ł���A�����Ă��̏�M�́A�C�����E�A�t�K�j�X�^���E�p�L�X�^�������i1959�`1967�N�j�Ƃ��Ď�������邱�ƂƂȂ�B1945�N�ɑ嗤�����̓���f����Ă���A������15�N��̂��Ƃ��B

�@�w�w�Y�x1947�N4�����́u�ҏW��L�v�Ɂi�Ȃ������������Łj�s���̐���̐S��Ԃ��Ă���B�Ō�ɁA���������Ȃ邪�S�����f���Ă������B

�@���̂���@���V���g���̃A�b�J�[�E�O��������@�͂������@�ƁU�����B����͂ق�́@�N���X�}�X�Ƃ���˂�̂������ł����B�������A�킽�����́@�A�b�J�[���@�Ƃт܂͂Ă���̂���́@���₤�Ƃ������Ђ����A�܂��@���ւ䂤�Ɂ@�Ђ������Ă����@����́@���������@�����Ђ����ׂ��B�����ā@���́@�����˂�@�������ӂЂƂ����Ɓ@�܂����@�Ђ��͂Ȃ���Ă�@�����́@����������@���̂ǂق��@���T��Ɂ@�����ׂ��B���͂�@�����ւ��₤�́@���ׂ́@�Ƃ�̂����ꂽ�B�����́@�������́@���������@�����Ɂ@���ӂ��Ƃ��@�ł���B�ɂۂ�́@�Ȃ������Ɂ@���������Ă�@�������邵���@���������@�������́@�͂Ă͂Ă܂Ł@�Ђ낪�āA���������邭�Ȃ�A�����܂��@������������̂����ڂ���B

���Ƃ݂Ă��ƁA���݂̂ق��ɂ͂Ă����@���ĂɁ@�e�n�q�@�s�g�d�@�h�m�b�q�d�`�r�d�@�`�m�c�@�c�h�e�e�t�r�h�n�m�@�n�e�@�j�m�n�v�k�d�c�f�d�@�`�l�n�m�f�@�l�d�m.�����ĂP�W�S�U. �r�l�h�s�g�n�m�h�`�m�@�h�m�r�s�h�s�t�s�h�n�m. �P�X�S�U�Ƃ����Ă����B�X�~�\�j�A��������@�S�˂�̂��˂ā@�ł���B����ł́@��͂�@�����Ɂ@�܂����ƂƂ��Ɂ@�Ԃł��@�܂��Ă��Ƃ��ӂ�������炽�ɂ����B����́@������@�S�˂�́@�ӂ邳���@���ӂ̂ł͂Ȃ��A����邢�́@�������̂��������Ƃӂ��䂤�́@���߂́A���T�����@���T���Ă��@�A�����J�́@���������݂邩��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�݂Â̂��������j *14

|

| ���P |

|

�L�˖Ύ�1973�u�_���ΌA���s�̌o�܂Ȃǁv�L�˖Ύ��E������v�ҁw���쐴�ꔎ�m�lj��W�x���s��w�l���Ȋw���������u���쐴�ꔎ�m�lj��W�v���s��Ap. 82�B�ȉ��A�w�lj��W�x�Ɨ��L�B�܂��A�N�������͓����������N���ɂ��B |

|

| ���Q |

|

�����l�Êw��ɂ��ẮA�{�e�Ŏ��グ�铖���҂̒���̂ق��A��l�G��w�����m�푈�ƍl�Êw�x�i1997�N�A�g��O���فj���Q�Ƃ����B |

|

| ���R |

|

�g��K���Y1973�u���쐴��N�Ҏ��v�w�lj��W�xp. 12�B |

|

| ���S |

|

���Op. 13�B |

|

| ���T |

|

���Opp. 14-15�B |

|

| ���U |

|

�]��g�v1973�u�����v�w�lj��W�xp. 27�B |

|

| ���V |

|

�����E��1973�u�����l�Êw��ɂ��āv�w�lj��W�xp. 41 |

|

| ���W |

|

�]��g�v��2000�u��w�����\���쐴�ꔎ�m�\�v�����w��ҁw�����w��z�@�\�@��w�����i�U�j�x�������[�@p. 40�B |

|

| ���X |

|

���쐴��1932�u�×V�q���̐����\�V�����S���Ì����^�\�v�w�����w�x4/3-4/4

| |

|

| ��10 |

|

�u����N�͂��̌������s�̕��Y���Ƃ��đ����̓y���i���̏W���ċA���A���܋��s�鍑��w���w�����j���W�{���ňٍʂ���Ă��v�i���i��Y1935�u�����l�Êw�̒�b���j�Ӂv�w�l�Êw�x6-6�@p. 276�j�B |

|

| ��11 |

|

���L��1943�u�哌���w�p����̑n���v�w�Ђ̂��Ɓx6/1�@��. 35�B |

|

| ��12 |

|

5��11������X�^�[�g���Ă���̂́A���̎����A�o�œ����ɂ��V�G���̑n���������ꂸ�A�x�����́u�Ђ̂��ƎЁv����G���̌����������`�ɂȂ������߂ł���B |

|

| ��13 |

|

�݂ẤE������1944�u�����G�@�Q�@�T�����Z���v�w�w�Y�x1/5�@p.38�B |

|

| ��14 |

|

���쐴��1946�u�����G�@11�@�Ǝq�v�w�w�C�x3/2�@p. 52 |

|

| ��15 |

|

�݂Â̂�������1947�u�ҏW��L�v�w�w�Y�x3/4 (�m���u���Ȃ�)�B |

| |

|

|

|

| |

|