「人文研探検―新京都学派の履歴書(プロフィール)―」

第10回

『ポナペ島』管見

―京都探検地理学会ポナペ島調査(1941)の足跡をたどって―

「ポナペ島から帰つてきたわれわれが、会う人毎から受ける質問はまるで判でおしたやうに「南洋はさぞ暑かつたでせう」とか「果物がたくさんたべられたでせう」とか「土人はどんな風です、危いことはありませんか」といつた式のものであつた」*1。京都探検地理学会によるポナペ島調査隊の副隊長・森下正明はそんな感慨をもらした。彼らの探検の報告書、今西錦司編『ポナペ島―生態学的研究―』(1944)からちょうど70年後の今年、縁あってポナペ(現ポンペイ)訪問の機を得た筆者も、それとさほど違わない印象を感じている。青い海、白い砂浜、純朴な暮らし……そんなステレオタイプとはどこかズレたこの島の過去と現在について、ささやかな見聞を記しておこう。

ポナペ島地図。今西編『ポナペ島』より。

筆者一行の訪問はわずか3泊4日に過ぎなかったが、京都探検地理学会の旅程は3ヶ月に及んだ *2。1941年7月14日、日本郵船パラオ丸にて横浜港出港。船の寄港に合わせてパラオ(7月20-22日)、トラック(現チューク)(7月26-28日)とミクロネシアの島々を巡っていくうち、アクシデントが発生する。帰国便に予定していた笠置丸の欠航が決まったのだ。船便は月1本しかないので、メンバーのうち都合のつかない4名は調査を切り上げてパラオ丸でそのまま帰国*3、残りの6名は1ヶ月延長して調査に当たることになる。この6名は、当初そのまま下船する予定だったポナペ(7月29日到着)からさらに、クサイ(現コスラエ)(8月2日)、ヤルート(現ジャルート)(8月4-6日)まで足を伸ばし、8月9日に再びポナペに上陸、以後、9月25日までみっちりと現地調査に当たり、再び横浜の地を踏んだのは10月8日、太平洋戦争開戦のわずか2ヶ月前だった。

この「延長コース」に参加した6名は以下の通り。

今西錦司(1902-92)39歳 理学部動物学教室無給講師(京都大学名誉教授)

森下正明(1913-97)28歳 農学部昆虫学教室副手(京都大学名誉教授)

中尾佐助(1916-93)25歳 農学部応用植物学教室副手(大阪府立大学名誉教授)

吉良龍夫(1919-2011)22歳 農学部園芸学第一教室学生(大阪市立大学名誉教授)

川喜田二郎(1920-2009)21歳 文学部地理学教室学生(東京工業大学名誉教授)

梅棹忠夫(1920-2010)21歳 理学部動物学教室学生(国立民族学博物館名誉館長)

錚々たるメンバーだが、最年少の川喜田、梅棹(21歳)をはじめ、隊員たちの若さに今さらながら驚かされる。じつはこの調査隊、都合がつかなかった小牧実繁(京大文学部地理学教授)の代わりに今西が隊長を務めたのだが*4、そうした偶然が重なって、結果的に「今西探検学校」の趣を呈するに至った。じっさい、現地では生の自然や文化を前に観察のイロハが骨の髄までたたき込まれ、帰国の後は報告書の草稿が真っ黒になるまで徹底的に修正されたという*5。こうして今西に鍛え上げられた若き探検家たちが、後に今西プロジェクトの中心メンバーとなり、戦中戦後の学術フィールドワークを牽引していくことになる。

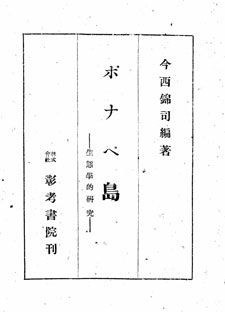

ここで改めて今西錦司編『ポナペ島―生態学的研究―』(彰考書院1944)について確認しておくと、「今西生態学の記念碑的著作」(復刻版の帯広告)と称される本書は、500ページ超の大冊、第一部「生物」(今西錦司・吉良龍夫)、第二部「島民」(森下正明)、第三部「日本人」(浅井辰郎)、第四部「紀行」(梅棹忠夫)の4部構成、これに木原均「序文」と吉良龍夫「あとがき―編者に代りて―」が付されている(以下、同書よりの引用はページ数のみ表記)*6。

今西錦司編『ポナペ島』扉写真。

内容的には、第一部、第二部が「棲みわけ」理論で有名な今西生態学のパースペクティブに依るものであるのに対し、第三部「日本人」が浮いている印象は否めない。担当者の浅井が先述の通り日程を短縮せざるをえず、また、そもそも今西門下の生態学者ではなく小牧実繁に学んだ地理学者だったことを踏まえると、それも仕方のないことだろう。ともあれ、この質量ともに充実した報告書を、今西に率いられた若き学徒たちがおよそ1ヶ月半の調査で作り上げたことには唯々恐れ入るしかない。第二部「島民」の詳細な人類学的記録にしても、この時点で誰も「人類学者」ではなかったことを考えるなら、なおさらだ。そして特筆すべきは第四部「紀行」である*7。たとえば、南洋庁の置かれたパラオの街をめぐる次の一節。

南洋庁の近所の本通りこそ、官庁、郵便局、無電塔、ホテル、百貨店と、堂々たる建物のならぶ近代的街路であるけれども、一歩そこから郊外へ近づいたり、或ひは裏まちへ入つてみると、むしろわれわれとしては、これは支那人街へ迷ひこんだかと疑ひたくなるような、混乱と貧弱さがあふれてゐた。そこでは、店は常に小さく汚いし、道にあそぶはだしの子供たちは殆ど裸体に近く、そこに行き交ふ日本人たちも、それは大部分沖縄県人らしく見うけられたが、黒い顔色と、その恥も外聞も忘れたような不体裁な服装とは、たしかに一部の人たちからは顰蹙をかふであらうが、実はこれらの人々の強靱な粘着力こそ、酷暑の環境を征服して、日本民族が着々と大地に建設の歩みをふみしめてきたその力の、偉大なる一分力をなしてゐるのであらう。(407〜408)

ここで若き梅棹は、「帝国日本」の躍進を肯定するごく普通の「時代の子」であり(しかも、「支那人」や「沖縄県人」への差別的な視線が含まれていることを認めないわけにはいかない)、にもかかわらず、その観察眼は植民地統治の不体裁な現実を鋭くえぐり出している。このように、同時代のイデオロギーに染まりながらも、「ありのまま」の事実への冷静な視点が保持されている点に、「紀行」のユニークな魅力を見いだすことができるだろう。

以下、『ポナペ島』を手がかりに、筆者一行のポンペイ島再訪をふり返ってみたい。

2014年3月12日、坂野徹(日本大学教授、科学史)率いる一行5名は無事、空路でポンペイに到着*8、ホテルに荷物を預けると、さっそくマネージャーのケニー・オオムラさんの車でコロニア市内に繰り出した。まず、「セイ・レストラン」にて、母方の故郷・オネ村ではコショウ農園を営むなど幅広く活躍する植本盛(うえもと・せい)さんをご紹介いただいた。1930年に島に生まれ、敗戦とともに日本に引き揚げ、1983年、再び島に戻り、現在に至るという。戦前の島の様子をうかがっていると、盛さんが一枚の系図を取り出した。そこに自分の父母が記されているという。これがなんと、今西編『ポナペ島』所収の系図だった。

1941年8月31日、島の最高峰ナナラウト山の生態調査を終え、オネ川沿いに海岸へと下った今西一行は、オネ村に入り、約一週間、民族調査に当たる。9月3日は「われわれ六人は別々にわかれて何の予告もなしに、島民の家庭を訪れて、その夜はその家に泊り、更に翌日は彼等のありのままの一日の生活を観察した」(484-485)。島民の都合お構いなしの調査ぶりだが、良くも悪くも「ありのまま」を捕捉しようとする生態学徒の徹底したまなざしがうかがえる。こうしたインテンシヴな調査によって作り上げられたのが「オネ住民家系」図(260頁と261頁の間の折り込み)であり、悉皆調査ではないものの、オネ村の氏族集団の過半が収められ、それらが婚姻関係により「さながら大きな親族団体を構成してゐる」様子が見事に捉えられている(261)。この系図に「ヘルマン一家」として登場するのが盛さんの一族だ。

余事ではあるが、この一家はドイツ人(ヘルマンの父)及びイギリス人(ヘルマンの母の父)の血を享け、家族には西洋人そつくりの顔貌をしたものが多い。ヘルマン及びその兄弟姉妹はアデーラ一人を除き色は白く、紅毛と、青い眼を持ち、またヘルマンの子供たちもそうである。ヘルマンの姉エーラの子供たちは眼は黒いけれども色はやはり白い。オネにはこの一家のほか、この種の顕著なPhenotypeを示す混血児はなほ数人見られ、女の場合は公学校出の青年達の間に美人の誉れをかち得てゐる。(250)

ここで急いでポンペイの歴史を確認しておくと、大航海時代、スペインに発見されたこの島は、その後長らく領有とは名ばかりの放置状態が続いたのだが、19世紀、米英の捕鯨船が補給のため島に出入りするようになると状況は一変、スペインは本格的な統治を試みる。スペイン勢力が米西戦争(1898)により一掃されると、その空隙をぬってドイツが本格的な開発に着手。しかし、第一次大戦が勃発すると日本はいち早くこれを掃討(1914)、講和条約の結果、日本の委任統治領となり、以後、太平洋戦争の敗北まで日本の統治が続く。その後はアメリカの信託統治領となり、1986年、ヤップ、チューク、コスラエといった島々とともに「ミクロネシア連邦」として独立を果たす*9。

先の引用に登場する盛さんの母「アデーラ」は、祖父がイギリス人で父がドイツ人。島のめまぐるしい支配者交替の歴史を色濃く反映している。そして、系図中に「内地人」と表記される人物こそ、盛さんの父・植本小八郎である。小八郎は和歌山県の出身、大阪で南洋貿易(後、南洋興発に吸収)に就職してポナペに渡り、島に水揚げされるカツオの加工販売に従事していた。独立して商売を拡大しようとしていたところで敗戦となり、強制送還による帰国を余儀なくされたのだという。この時、15歳未満の子供は島に残るか帰国するかの選択権を与えられていたのだが、盛さんは家族がバラバラになるのを避けるため、両親と一緒に帰国の道を選んだ。

若き日の植本盛さん。日本帰国後に撮影。

母アデーラは一度も行ったことのない日本への「帰国」であり、結局、そのまま東京に骨を埋めることになった。初めて故国の土を踏んだ盛さんが、米軍基地勤務や建設会社経営を経て、再びポンペイに戻ったのは1983年のことになる。

翌日、盛さんにオネ村を御案内いただくことになった。コロニアから西回りに島を半周すると、小一時間でオネ村に到着する。途中、ミクロネシア連邦の「キャピタル(首都)」の置かれたパルキールを通過する。「キャピタル」とは名ばかりで役所以外は何もないとのこと。ここは日本統治時代、移民村「春木村」があった場所だ。1941年7月30日、最初の上陸でここを訪れた梅棹は、北海道や八丈島から入植した農民たちの辛苦と発展を簡潔にレポートしている。7月31日は春木村にある製薬会社「わかもと」の農園・工場を見学、「工場といつても、二三十人の島民が、この附近一面に栽植されてゐるキヤッサバの泥まみれの根を切りきざんで、粗末なかまどで乾燥してゐるにすぎなかつた。やがてこれが内地へおくられると、美しいタピオカ澱粉と変り、「わかもと」の原料になるのである」(429-430)。この工場・農園は当然ながら敗戦とともになくなっている。盛さんは、農園の跡が今も「ワカモト」という地名で呼ばれていることを教えてくれた。そこには何の変哲もない森林が淡々と広がっている。

現在も「ワカモト」と呼ばれている「わかもと」農園の跡地。

オネ村に到着する。道路沿いの民家以外は森の奥に隠れているので、島の住まいや暮らしがどの程度変わっているのか、ちょっと見当がつかなかった。『ポナペ島』には、今西一行の調査時点で、ヤシの葉葺きからコンクリートのものまで、さまざまな民家があることが指摘されているが、現在でも両者は併用されている。熱暑と暴雨という島の気候を考えると、ヤシの葉の通気性とコンクリートの防水性、その両方が必要不可欠なのだろう。キティちゃんのTシャツを着た少女がおやつに「サッポロ一番」を食べているなど、商品経済の浸透は見まがうべくもないが、とはいえ、ヤシの葉で葺いた高床の小屋でくつろぐ島の人々を見ていると、悠久の島の暮らしが垣間見えるような気もした。

キティちゃんのTシャツを着て、サッポロ一番を食べていた少女

盛さんの農園を案内していただく。主作物のコショウは産業らしい産業のないポンペイにあって数少ない輸出作物であり、政府からは増産を求められているが、人出不足で対応できずにいるという。ほかに各種トロピカルフルーツが植えられ、豚も飼われている。農園見学の後、ヤシの実ジュースを美味しくいただいた。

植本盛さん。オネ村のコショウ農園にて。

ところで、盛さんは村では「シャオテル・モイマール」というタイトル(称号)で呼ばれている。村でもわずかしかいない高位のものだそうだ。じっさい、ナンマルキ(酋長)への就任要請まであったが、島を離れて40年近くのブランクがあり、村の事情をきちんと把握できていないので固辞したという。『ポナペ島』には、「ナンマルキーや聚落長たる貴族の権力は甚だ衰微したとはいへ、なほ庶民は彼等を畏れ敬ひ、[…]その年にはじめて採取したパンの実やヤム芋、或ひははじめて使用した網やカヌーによつて得た魚の半ばは貢納として彼等に差し出してゐるのである」とある(261)。こうした貢納は今も続けられており、盛さんも農園を開いた際の初収穫を収めたとのことだ。

最終日、午後の飛行機出発までの時間をコロニア市街地の見学に当てる。猛烈なスコールに襲われ、なかなかはかどらない。今西一行もしばしばこのスコールに悩まされたが、好天に恵まれた筆者一行も、最後にその洗礼を受けたわけだ。雨の中、スペイン時代の城壁、ドイツ時代の墓地、日本時代の小学校の門柱、神社の石段などを見学する。

コロニアにある「鳥獣魚類之碑」。

日本統治時代に作られた供養塔と思われるが詳細は不明。

今西一行がコロニア滞在中の宿舎とした熱帯産業研究所長官舎は、当時の南洋庁ポナペ支庁舎の裏手にあった。それらは影も形もなく、その場所にあるのは、真新しいポンペイ州庁舎である。港を見下ろす高台となったその場所から雨に煙る市街を眺めても、「日本」の痕跡は何ら見当たらない。

その後、盛さんの店で御礼を述べ、空港に向かう。心配された天候もどうにか回復し、飛行機は無事離陸。わずか3泊4日、超特急のポンペイ見学だった。ここから日本まで、グアムで飛行機を乗り継いで、たったの2日。今西一行は9月25日に出港し、10月8日に横浜港入港、ちょうど2週間の船旅である。

じつは今西一行は、本当はヒマラヤやモンゴルを探検の目標としていた。南洋に行くにしても、日本統治下の南洋群島ではなく、彼らが目指したのは赤道を越えたニューギニアの熱帯雨林だった。それがポナペに落ち着いたのは、政情不安で大探検がままならず、「取敢へず行ける所」に行くほかなかったからである*10。そのことが、適度な大きさの島を一月半じっくり調査する機会を与え、結果的に「今西探検学校」による記念碑的大著『ポナペ島』に結実したのは、月並みながら、歴史の因果というほかはない。その収穫は決して小さなものではなく、ポナペは「大陸志向」の彼らに「南洋」という比較の定点を与え、また、その調査技法は、戦後、奈良県平野村を調査した今西編『村と人間』(1952)にも影響を与えているように思われる*11。そうした若き学徒たちの知的冒険に、多少なりとも触れることができたのは、筆者にとって大きな収穫だった。

3時間後、飛行機は無事グアムに到着。リゾートホテルが立ち並び、学生、カップル、家族連れと日本人観光客のあふれかえる街中を歩くと、つい先刻までいたポンペイがひどく遠くのようにも感じられた。「南の島」の内実は、島それぞれ、人それぞれだ。そんなことを感じつつ、目抜き通りの「藤一番」で日本と変わらぬ豚骨ラーメンを啜った。

|

| *1 |

|

森下正明1942「ポナペ島の印象」『京都探検地理学会年報』3、p. 20。 |

|

| *2 |

|

京都探検地理学会については、『京都探検地理学会年報』1-4(1940-43)のほか、山野正彦1999「探検と地政学―大戦期における今西錦司と小牧実繁の志向―」(『人文研究』51/9)参照。 |

|

| *3 |

|

先に帰国した4名は、秋山忠義(京大法学部生)、池田敏夫(同)、松森富夫(京大経済学部生)、そして、当時満洲の建国大学研究院に所属した京大地理学卒業の浅井辰郎(1914-2006)である。『京都探検地理学会年報』3(1942)所収の会員名簿には、浅井を除く3名はいずれも「入営中」とあり、その後の経歴も未詳。 |

|

| *4 |

|

今西錦司1942「三カ年の回顧」『京都探検地理学会年報』3 |

|

| *5 |

|

吉良龍夫1975「解説」(今西錦司編『ポナペ島―生態学的研究―』講談社)、梅棹忠夫2002『行為と妄想 わたしの履歴書』(中公文庫)参照。 |

|

| *6 |

|

今西がモンゴル調査中のため、病気療養中で内地に残った吉良が筆を執った。 |

|

| *7 |

|

後に志賀直哉ほか監修1960『世界紀行文学全集 13 樺太・朝鮮・台湾・南洋編』(修道社)にも収録される。 |

|

| *8 |

|

他に木名瀬高嗣(東京理科大准教授、人類学)、泉水英計(神奈川大准教授、人類学)、アルノ・ナンタ(フランス国立科学研究センター研究員、科学史)。 |

|

| *9 |

|

なお、この際、それまで流通していた英語の「ポナペ」から現地語による「ポンペイ」に島の呼称が変更される。本稿では京都探検地理学会の調査時については「ポナペ」、筆者の訪問時については「ポンペイ」を当てる。

| |

|

| *10 |

|

注4、p. 3。 |

|

| *11 |

|

旧連載第二回「『村と人間』という邂逅―農村クライマックスの行方―」参照(http://db.10plus1.jp/backnumber/article/articleid/1403/)。 |

|

|

|

| |

|