「人文研探検―新京都学派の履歴書(プロフィール)―」

第7回

「分館」雑感

京都大学人文科学研究所・東アジア人文情報学研究センター、通称「分館」が、昨年度から続く耐震改修を無事終了した(写真1)。これを記念して、この建物をめぐる事どもを書き記しておきたい。

|

写真1 耐震改修工事を終えた分館

(筆者撮影。以下断りのない限り同じ)。 |

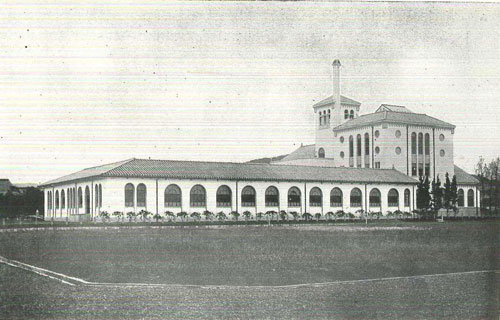

「分館」の基本データを確認しておこう*1。1930年完成(写真2)。当時の名称は「東方文化学院京都研究所」。所在地・京都市左京区北白川東小倉町47。武田五一・東畑謙三設計。鉄筋コンクリート構造。大林組施工。なお、設計者については、当時の関西を代表するプロフェッサー・アーキテクトだった武田五一(京大工学部建築学教授)が手がけ、その門下、東畑謙三、棚橋諒、荒川義夫、藤本秀隆がサポートしたとされているが、実質的には東畑の設計と考えられている*2。

|

写真2 完成当時の東方文化学院京都研究所。

『新建築』7/4(1931)より。 |

ところで、この「分館」、従来、「僧院風」「スパニッシュ・ロマネスク」「スパニッシュ・ミッション」といった言葉で世間に評されてきた。しかし、東畑の回想に寄り添うなら、そうした巷説は一旦ペンディングしたほうが良さそうである。

そのころ、私は外国の書物をよく読んでおり、コルビュジェとか、グロピウスの主宰しているバウハウスの指導的人物であるテオ・ファン・ドゥースブルフたちの理論や作品に熱中していたんです。[…]私はその[ドゥースブルフの]本を非常に愛読しました。それに、Raumという言葉が載っており、肝腎なところへ来るとRaumが出てくる。当時、近い親戚に文学部の西田幾多郎先生の門下のよくできる哲学者がいました[…]。その助けを受けて、こんな言葉をどう訳したらいいか聞いたわけです。[…]そうしたら、「君、この話を読んでみると、もっと三次元的なものだ、これを空間と訳したらどうだろうか」というわけです。それで空間と訳したわけです。[…]それで「新構成芸術の基礎概念」と全訳して『建築学研究』に載せたことがあります[1930年]。それが空間という言葉と構成という言葉の始めです

*3。

コルビュジェやバウハウスにあこがれ、「空間」という翻訳概念を創出した東畑は、モダニズム建築を受容し実践した最初期のアーキテクトの1人である*4。そしてその処女作が「分館」なのだ。ちなみに、翻訳の相談をした「近い親戚」の「西田幾多郎先生の門下のよくできる哲学者」とは、義兄(姉・喜美子の夫)にあたる三木清である。

ここで東畑の略歴を確認しておこう*5。東畑謙三は1902年、三重県一志郡嬉野町の地主家である東畑吉之助の三男として誕生する。長男・精一は農学者(東大)、養子に出た次男・速水敬二は哲学者(國學院大)、四男・四郎は農林事務次官、「東畑四兄弟」と呼ばれたエリート兄弟である。謙三は兄弟でただ一人、三高の理科に進学、やがて、医者にしようという家族の意図を振り切って建築を志す。

私は北白川というところに下宿していて、そこから京都大学の構内を通って三高へ通学していたわけですが、たまたまそのところに、今から思うと鉄筋コンクリートですが、妙な建物が建ちかけていました。ちょうど二月の末ごろに仮囲いを取ったのです。ご承知のように京都大学は全部赤煉瓦の建物でした。それが、初めて鉄筋になり、チョコレートの色になったわけです。「建築というのはおもしろいものだな」と思ったことを覚えています*6。

この「チョコレートの色」の建物こそ1920年に設置されたばかりの工学部建築学科の教室(武田五一設計、1922年完成)であり、東畑はその新教室で学ぶ最初の学生となる。建築学教室は土木の日比忠彦と武田五一が中心となって設置をみたが、設置直後、日比が逝去(1921年)、急遽、「分離派」の森田慶一など新進気鋭のスタッフを集め、武田を大黒柱とした強力な陣営で、建築界に新風を送りつつあった。東畑が学んだのは、武田五一、天沼俊一、藤井厚二、坂静雄、森田慶一などであり、とりわけ天沼の建築史は、「クラスみなが歴史家になろうと思うほど、おもしろかった」という*7。してみると、モダニズムとの接点は教室で与えられたわけではなかったようだ。ちなみに、モダニズム建築の旗手たちが集った「分離派」の大阪集会は、聴衆より講演者の数のほうが多かったという有名なエピソードが知られるが、東畑はその数少ない聴衆の一人だった。

モダニスト東畑の最初の設計となるのが東方文化学院京都研究所である。武田から「中国文化の研究所を設計しろ」と持ちかけられ、「上に竜の乗っている反りのある屋根」の中国風建築に携わることになるのかと躊躇した東畑は(写真3)、研究所理事の一人である京大考古学教授・濱田耕作の『橋と塔』(1926)を読んで考えを改め、濱田との面会に臨む*8。

|

写真3 東方文化学院東京研究所。

東京都文京区大塚。内田祥三設計。1933年完成。

こちらは中国風を意図したようで、重厚な印象が強い。

現在は拓殖大学国際教育会館。 |

そうしたら濱田先生は、「東畑、お前何いうてるのや。わしもあれは嫌いや。東京の研究所では、ああいうことをやるかもしれんが、関西ではそんなことはやらん。わしの好きなのはスペインやイタリアの僧院や」といわれて、もうちゃんとスケッチをかいておられるんです。それを渡されて、「わしはこんなのがええ。東畑、お前やらんか。建築というものは中国の研究をするから中国のスタイルという、そんなバカなことはない。建築は建築らしいもんをやったらいい」とおっしゃいました。その一言で私は胸のつかえがおり、武田先生のところへ行って、「先生、やらしてください」ということになりました*9。

こうして、「僧院風」の外観、スパニッシュ瓦、ステンドグラス、日時計、石畳、その他の装飾部分には、濱田の嗜好が反映されることとなる(写真4)。とはいえ、東畑は、その要望を建築的に具体化するだけの職人ではなかった。自身の指向するモダニズムの建築文法が、この建物には浸透している。建築史家・田中禎彦は「研究室や書庫、食堂といった複雑な用途を機能によって分解し必要に応じて配置する」「近代的なプランニング手法」を指摘し、「様式主義的な意匠の外観と、それに調和する装飾をまといながら、全体として、近代的な性質を持つ空間への指向がここには認められる」と述べている*10。

|

写真4 分館のステンドグラス。

装飾古墳などに用いられた「直弧紋」が意匠化されているのは

濱田耕作の指示による。 |

あらためて「分館」を眺めるなら、その印象がスパニッシュ瓦その他の装飾的な表面に多分に引きずられていることが理解される。想像上にそれらの表面的要素を取り外すと、そこには白いマッスのリズミカルな構成が浮かび上がってくるはずである(写真5)。モダニズムの文法は、確かにここに宿されている。その意味で、「分館」という処女作は東畑にとって、京大東洋学の碩学たちの要望を取り入れつつ、それを様式的な外観と機能的な空間に巧みにまとめあげる力量を示した傑作でありながら、主観的にはモダニズムを貫徹しえなかったという「挫折」の作品となった。「ただ、今でも私思うんですが、僧院の感じを近代建築で出すというところまで突っぱれなかった。それが心残りです」*11。

|

写真5 耐震改修工事中の分館。

スパニッシュ瓦などの表面的要素が隠れた分、

モダニスト東畑の意図したリズミカルな空間構成が浮かび上がる。 |

* * * *

ここで話題を「分館」に用いられた石材「宇留間石(琉球トラバーチン)」に移してみよう(写真6)。ホール部分の腰回りに貼りめぐらされた、やや黄味を帯びた、虫食い状の小穴を有する灰色の石材。じつは、沖縄からもたらされたものである。『新建築』に「この室は腰廻に全部武田先生が琉球で発見されて宇留間石と名付けられたトラバーテインが張り廻されている」とあるように、武田五一により発見された沖縄産石材なのだ*12。

|

写真6 分館1階ホール部分。

柱の装飾材が琉球トラバーチン。

画面左奥に見える絵画は須田国太郎「発掘」(1930)。 |

この「トラバーチン」、円満字洋介「武田五一と沖縄」(1999)に依ると、明治・大正の建築界を揺るがした大事件、国会議事堂建設計画の産物である*13。辰野金吾と並ぶ明治建築界の二大巨頭の一人・妻木頼黄を中心として推進された国会議事堂建設計画は、設計コンペ実施を要請する反・妻木派の強烈な圧力によって二転三転の推移を見せていた。当時、大蔵省臨時建築部に所属した武田は、この騒動に巻き込まれた結果、設計から手を引くことを余儀なくされたものの、その後もプロジェクトへの関与は続けられていた。1920年に着工された議事堂は着々と建設が進められ、1928年には内部装飾を具体的に決定する段に至るのだが、ここで「石材問題」が発生する。国会議事堂の石材は全て「国産」とする方針が定められていたのだが、内装材に多用されたイタリア産トラバーチンに匹敵する石材を発見できなかったのだ。ここに、石材探しの特命が武田に下されることとなる。

トラバーチンは珊瑚石灰岩の一種である。隆起珊瑚礁からなる沖縄ならあるはずだ。武田は沖縄に向かうこととなった(1929年1月)。そして武田は、沖縄のいたる所にある亀甲墓にトラバーチンを用いたものがあることを発見し、それが現地で糸満石と称されていることを確認した。後日、関西の石材商を従えて沖縄を再訪、沖縄島中西部の離島・瀬底島に良質に十分な採取量が確保され、なおかつ切り出し・積み出しに便利なポイントを発見。件の石材業者が生産を開始し、ここに「石材問題」は全面解決に至ったのである。武田は次のように述べている。

琉球島中には前記瀬底島以外にも数多のトラバーチンを切り出し得る場所がある筈である。今後の努力に依つて益々新坑が発見し得らるゝであらう。太平洋沿岸殊に西部米国諸市に於て此種石材の需要、日増しに盛んになるであらうと思はれる。疲弊の極にあると云はれて居る沖縄の産業興隆の一助として、此石材の切り出し加工業が利用せらるることとなれば、紹介者としての自分は大に満足する次第である。琉球のことを宇留間の島といふ古語に因みてトラバーチンを宇留間石と呼びたいものである*14。

ちなみに、大蔵省営繕管財局工務部長を務めた建築家・大熊喜邦は、国会議事堂建設にあたっての武田の功績を次のように語っている。「中央広間の壁石として琉球石を推奨されたのは武田さんで、それ以来国産トラバーチンとして広く世間に賞用される様になつたのは全く武田さんの御蔭で、この石の採掘販売者は武田さんを忘れてはならないのだ」*15。このような経緯で、1936年完成の国会議事堂と1930年完成の東方文化学院京都研究所には、それぞれ宇留間石=琉球トラバーチンが使われることになる。武田の結ぶ、奇妙な縁といえるだろう。

ところで、興味深いのは、この琉球トラバーチンの存在が長らく忘れ去られていたらしいことである。「新館落成記念」と題された『人文』12号(1975)は、人文研が現在地に移転する前の旧本館の落成を記念する特集号で、「人文研探検」としては極めて貴重な情報源なのだが、そのなかの長廣敏雄「創立時代の建物」には「一階ホールと階段との隔壁には日本では珍しい(当時として)有孔性大理石が使ってある」との記述がある*16。旧連載第1回でも触れた通り、長廣は水野清一とともに大著『雲岡石窟』全16巻(1951-55)をまとめ上げた考古学者で、京大オーケストラ部の指揮者を務めるなど芸術分野にも明るかった碩学である*17。その長廣にしても、「有孔性大理石」が特筆すべきものとして押さえられてはいるものの、その産地については触れられていない。また、近年、名誉所員の曽布川寛も「一階ホールの大理石の柱といい、二階閲覧室(講堂)の天井に張ったコルクといい、全て外国に特別発注したものであった」と記している*18。大理石は「外国に特別発注」すなわち外国産というわけだ。先に引用した完成当時の『新建築』誌に「宇留間石」とある以上、沖縄産が間違いとも思えなかったのだが、その後、うってつけの同時代資料に行き当たった。

「東方文化学院京都研究所新築工事概要報告書」という資料が、国立公文書館・アジア歴史資料センターによるweb公開資料のなかに含まれていたのだ*19。これによると、その「内部壁体」は「主トシテ南満「プラスター」ヲ使用シ塗料ニテ色付ケヲナシ特殊ノ室ハ「キルク」入粗面壁ニ宇留間石龍岩「タイル」白色「セメント」木材羽目及「キルク」張等トナス」とあり、確かに「宇留間石」が使用されている。やはり、沖縄産というのが正解だったようだ。

さて、「民俗学者」たる筆者にとって興味深いのは、こうした碩学たちにあっても「記憶」の変容は免れない、という事実である。これしきの些事でかの碩学たちの学識にケチをつけようという気はさらさらないのだが、とはいえ、そうした碩学たちとて、専門分野を除くと、ごく普通の生活者と大差なく、その認識や行動がアイマイで可変的な「記憶(民俗学的にいえば「伝承」)」に左右される場面も少なくない。であればこそ、そうした「記憶」との格闘で民俗学が培ってきた方法を、「新京都学派」のような高度に知的な研究者集団へのアプローチに転用することも、有効な戦略たり得るわけだ。

「新京都学派」という多面的・多元的なムーブメントを、浅学非才の筆者が相手にするのは、どう考えても手に余る。諸方面の専門家から御教示を乞いたい。できれば代わりに研究していただきたい。そんな想いは、このテーマを扱って以来しばしば胸に去来する。その一方、これはやはり個々の分野の専門家だけでは扱い得ないのではないか、むしろ、筆者のようなズブの素人のほうがかえって適当な距離を置いて観察できるのではないか、と感じることも時々ある。その根拠なき自信のようなものがどこから来るのかといえば、誤解を恐れずにいえば、知識人とて人間であり「記憶(伝承)」との関わりを切り捨てえない、という民俗学者としての立脚点からだ。

その成否の判断は読者に委ねるとして、とりあえず、人文研探検の道のりは、まだ相当長そうだ。

|

| *1 |

|

京都大学広報委員会1977『京都大学建築八十年のあゆみ 京都大学歴史的建造物調査報告』京都大学広報委員会(『京大広報』別冊) |

|

| *2 |

|

大熊喜邦ほか1938「武田五一博士を弔う」『建築雑誌』52/6[通639]などに拠る。なお、庭園部分は京都府立植物園初代園長・菊地秋雄の担当である。 |

|

| *3 |

|

布野修司編1999『待てしばしはない 東畑謙三の光跡』日刊建設通信新聞社、pp.28-29。 |

|

| *4 |

|

正確にいえば、この動向は1920〜30年代に日本各地で同時並行的に進められたもので、東畑の言葉を額面通り受け取る必要はないのだが、とはいえ、東畑がそうした動向を担う1人だったことは事実である。藤岡洋保・佐藤由美1993「建築雑誌に示された日本の建築界への『空間』という概念の導入と定着」『日本建築学会計画系論文報告集』447参照。 |

|

| *5 |

|

以下、基本的に*3に依る。 |

|

| *6 |

|

*3 p.23 |

|

| *7 |

|

*3 p.26 |

|

| *8 |

|

*3 p.30 |

|

| *9 |

|

*3 p.34 |

|

| *10 |

|

*3 pp.124-125 |

|

| *11 |

|

*3 p.34 |

|

| *12 |

|

奥田佳良二1931「東方文化学院京都研究所を見て」『新建築』7/4、p.115 |

|

| *13 |

|

円満字洋介1999「武田五一と沖縄」『都市文化研究』22 |

|

| *14 |

|

武田五一1929「琉球トラバーチン 宇流間石に就て」『建築と社会』12/12、p.846 |

|

| *15 |

|

*2 p.673 |

|

| *16 |

|

長廣敏雄1975「創立時代の建物」『人文』12、p.23 |

|

| *17 |

|

拙稿2007「『雲岡石窟』を支えるもの─京都・雲岡・サンフランシスコ―」『10+1』48 |

|

| *18 |

|

曽布川寛2009「北白川の建物雑感」『人文』56、p.3 |

|

| *19 |

|

「オキナ商店ノ営業振ニ関シ大蔵省営繕管財局ヨリ照会ノ件 昭和7年11月」(レファレンスコードB05015926900)綴込 |

|

|

| |

|