■第5回、「最終回:レオン・ポリアコフの〈間接的〉な思い出に捧げる」を公開しました。ぜひご覧ください。

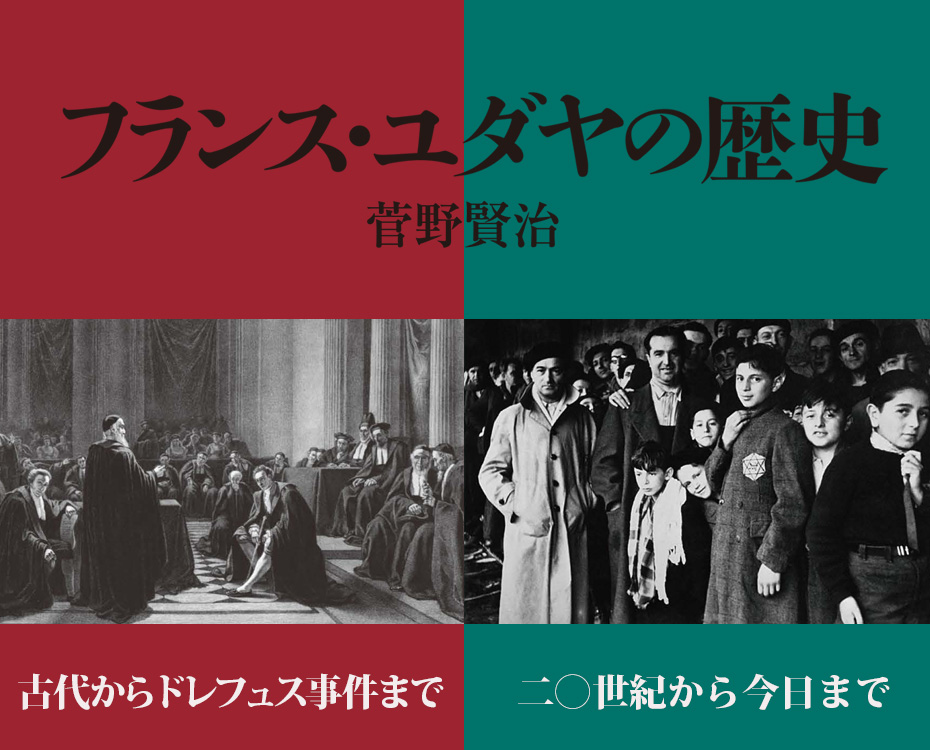

今回、大学の在外研究の機会を得てオーストラリアのメルボルンにやってきて、私が最初にしたことは、南半球ならではの「上下逆さま世界地図」を購入することだった。

私たち日本人が見慣れた世界地図のちょうど日本、朝鮮半島あたりの位置に、オーストラリア大陸が「ひっくり返って」掲げてある。かろうじてパプア・ニューギニアとインドネシア諸島に「下から」支えられているようにも見えるが、左右を太平洋とインド洋の広大な青に囲まれて、いかにも寂しそうである。東西のはるか遠く、南アメリカとアフリカの両大陸が鋭利な刃物のように「屹立」している。日本列島など、その孤独に耐えかねたオーストラリアが思わず「こぼして」しまった涙のようにして、ユーラシア大陸にへばりついている。

この地図を買ってきて、自室の壁に貼り出してみると、世界のなかの日本の立ち位置がはっきりと新鮮なものに見えてきて、日本とアジア・太平洋地域との関係が重要でなかろうはずもないことが、あらためて感得されるのだった。何よりも痛快なのは、これによって、どこが「西洋」で、どこが「東洋」なのか、てんでわからなくなってしまうことである。

その上で、今回、『フランス・ユダヤの歴史』の校正作業をメルボルンの地で進めながら、時々、壁に貼られたこの「上下逆さま世界地図」をちらりちらりと見やっているうちに、ある日、自分が、「フランス」という地政学上のまとまりについても、右の写真のような新しい視点を獲得しつつあることに気づき、とても嬉しく感じた。私にとって、「フランス」とは、もはや市販の仏和辞典の表紙ウラに掲げてあるような、パリが「上」、マルセイユが「下」の六角形(エグザゴーヌ)ではなく、「右上」のスペインを介してセファラディ世界、アラブ世界に繋がり、「左下」のドイツを介してアシュケナジ世界、スラブ世界にまで繋がっている、世界史というジグソーパズルの重要この上なきワン・ピースのような存在になったのだ。

こうして見ると地中海も、「海」というより、若干広めの「湖」である。『フランス・ユダヤの歴史』第1章で述べたとおり、キリスト教紀元1世紀、ローマ帝国によるガリア侵攻とともにユダヤ教徒集団が「北下」してきたとしても、これではまったく不思議はない。フランスが生んだ最大のユダヤ教賢者、ラシ(第2章)も、11世紀~12世紀、パレスティナの〈聖地〉を思ったり、バビロニアでのタルムード成立過程を考えたりする時、想像上、この角度に立っていたのかもしれない。

これが「上」であれが「下」、これが「西洋」であれが「東洋」という、北半球本位にしてヨーロッパ標準の世界観から、金輪際、目を覚ましてみてはどうだろう。少なくとも、フランス・ユダヤ二千年史を書き終えたばかりの私の目に、それは、あるかけがえのない人類の遺産が地中海世界の「左上」から「下って」きて、ヨーロッパ大陸の「右下」の隅っこで吹き溜まりをなす物語として認識されている。

奇しくも、この原稿を書いている最中(2016年7月15日朝)、フランス、ニースのトラック突入事件の痛ましい第一報が飛び込んできた。上の写真上、ニースがそのほぼ中央に位置することとなったのは単なる偶然にすぎない。射殺された犯人はチュニジア、フランスの二重国籍者であったという。たしかに、この角度から見ても、チュニスとフランス南岸のいかに「近い」ことか。ここ数年、フランスを立て続けに見舞っている凶悪犯罪事件により、この地中海の「湖」が、ふたたびアラブとヨーロッパ、イスラームと非イスラームのあいだを引き裂く歴史心理学上の「深淵」にならないようにと、そればかりを祈っている。

(菅野 賢治)

▼追放、居住許可、移民、難民・・・絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000年の歴史絵巻、全2巻!

▼上巻では、中世のラシによる聖典注解、旧体制下のボルドー、アヴィニョン、アルザス・ロレーヌに花開いたユダヤ教文化、市民としての〈解放〉を見た「革命期」をへて、19世紀末のドレフュス事件まで、異文化の相克とアイデンティティー構築の過程をたどる。

■2016年8月22日書店にて発売! 本書の書籍詳細・オンラインご購入はこちら

▼追放、居住許可、移民、難民・・・絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000年の歴史絵巻、全2巻!

▼アメリカに次ぐ〈ディアスポラ(離散地)〉のユダヤ人口を擁する、現代フランス。 下巻では、両大戦間期のアシュケナジ移民、ヴィシー政権下の迫害から、戦後アルジェリア等からのセファラディ移民の流入をへて、シオニズム賛否に揺れる現代まで、「フランス人」と「ジュイフ」の二重性を生きる人々の感性を探る。

| 上・下巻 | 上巻 | 下巻 |

|---|---|---|

| 分野 | 人文書 | |

| 初版年月日 | 2016/08/22 | 2016/08/22 |

| 本体価格 | 5,000円(+税) | 4,500円(+税) |

| 判型等 | A5判/上製/448頁 | A5判/上製/376頁 |

| ISBN | 978-4-7664-2360-0 | 978-4-7664-2361-7 |

| 書籍詳細 | 目次や詳細はこちら | 目次や詳細はこちら |

1962年、岩手県生まれ。パリ第10(ナンテール)大学博士課程修了。東京理科大学理工学部教授。 専門はフランス語フランス語圏文学、ユダヤ研究。

著書に『ドレフュス事件のなかの科学』(青土社、2002年)ほか。訳書にレオン・ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』(全五巻、筑摩書房、2005-2007年)、ヤコヴ・M・ラブキン『トーラーの名において ―― シオニズムに対するユダヤ教の抵抗の歴史』(平凡社、2010年)、同『イスラエルとは何か』(平凡社、2012年)ほか。