『精選 折口信夫 全6巻』のパンフレットはこちら!

・2019年11月、全6巻完結!

毎日新聞 2020年1月26日(9面)「今週の本棚」に書評が掲載されました。評者は持田叙子氏(日本近代文学研究者)です。本文はこちら(有料記事です)

『三田評論』 2019年12月号(No.1239)(p.76~p.77)で、書評が掲載されました。評者は伊藤好英氏(元慶應義塾高校教諭・塾員)です。本文はこちら

朝日新聞 2019年12月14日(24面)「読書欄・情報フォルダー」で、本書が紹介されました。

毎日新聞 2019年12月15日(10面)「読書面・今週の本棚」 「2019この3冊」で、本書が選ばれました。評者は持田叙子氏(日本近代文学研究者)です。

読売新聞 2019年12月8日(12面)「読書面・読書情報」で、本書が紹介されました。

出版ニュース 2019年2月下旬号で紹介されました。

毎日新聞 夕刊 2019年11月7日(1面)で本書が紹介されました。本文はこちら(有料記事です)

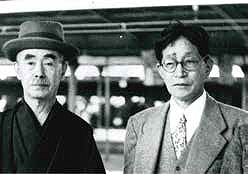

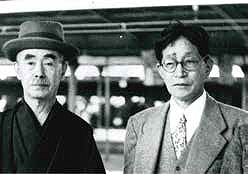

折口信夫の生涯

昭和25年(1950年)東京駅ホーム

昭和25年(1950年)東京駅ホーム

右:折口信夫、左:柳田國男

(所蔵:國學院大學折口博士記念古代研究所)

1887年2月11日、大阪府木津村に生まれる。

木津幼稚園に通う3 歳ころ、百人一首を暗唱、父からは芭蕉の俳句を口移しに暗唱させられる。13、14歳の中学生で『言海』『万葉集略解』を精読、まもなく『国歌大観』を読破し『玉葉集』『風雅集』に注目する。1905年、新設の國學院大學に入学、本科では国文科に進み特待生となる。

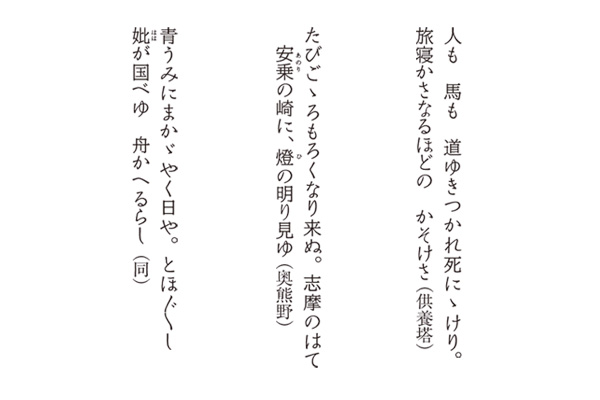

1909 年、東京根岸短歌会に出席し、伊藤左千夫、斎藤茂吉、古泉千樫、土屋文明ら「アララギ」派の歌人を知る。14 年にわたるアララギ会員としての関係の始まりである。1910 年、大学を卒業、翌年大阪府立今宮中学の教員となり、翌夏教え子二人を連れて志摩・熊野を旅し、大王ヶ崎で海のかなたに「妣の国」を感じたり、熊野山中で二日間道に迷ったりした経験から得た短歌177 首を『安乗帖』にまとめた。1914 年、今宮中学を退職し上京、数年間不安定な窮乏生活を余儀なくされる中、「郷土会」で柳田國男と出会い、また伊藤左千夫三周忌で島木赤彦、土岐善麿と出会い、学問と文学の大きな転機となった。

1916 年、最初の著書『口訳万葉集』(全三巻)を、3カ月ほどの口述筆記で刊行開始。その後、國學院大學で万葉集、源氏物語を、慶應義塾大学で芸能史、文学史、国文学演習を、源氏全講会は科外として晩年まで講じた。1929 年、大岡山書店から『古代研究』三巻の刊行が始まり、国文学、民俗学、芸能史などの特異で斬新な研究の全貌を明らかにした。1932年、文学博士となる。1939 年、『死者の書』連載。1944 年、藤井春洋を養嗣子として入籍、春洋硫黄島に着任、翌年硫黄島全員玉砕の報を聞く。1948年、『古代感愛集』で日本芸術院賞受賞し、第一回日本学術会議会員に選ばれた。1952年、最後の論文「民族史観における他界観念」を口述筆記。1953年、『自歌自註』の口述を始めるが、9月3日逝去(66歳)。能登の墓所に養嗣子春洋とともに眠る。

↑

刊行にあたって

折口信夫(一八八七年―一九五三年)は没後六十五年を経ても、なお刺激的であり続けています。その思惟が、本質的で革新そのものであるからでしょうか。

折口の学への眼差しは、魅力に満ち溢れています。「国文学の発生」や「翁の発生」で描かれているように、民俗学と国文学、芸能史などが交わる地点に、「発生から展開へ」と、生物のように変容していく何ものかを見出し、その移ろいを独自の視座で示し続けました。

また、釈超空の筆名で数多くの短歌・詩を創作し、古代のこころを現代に現前させる作品を生み出しました。

『精選 折口信夫』は、昭和二十二年から二十八年九月の逝去まで、折口の晩年七年間を共に生活した最後の弟子であり、歌人でもある岡野弘彦氏が、次世代に読み継がれることを願い、以前から心に秘めていた師・折口信夫への最後の奉仕として編んだアンソロジーです。

↑

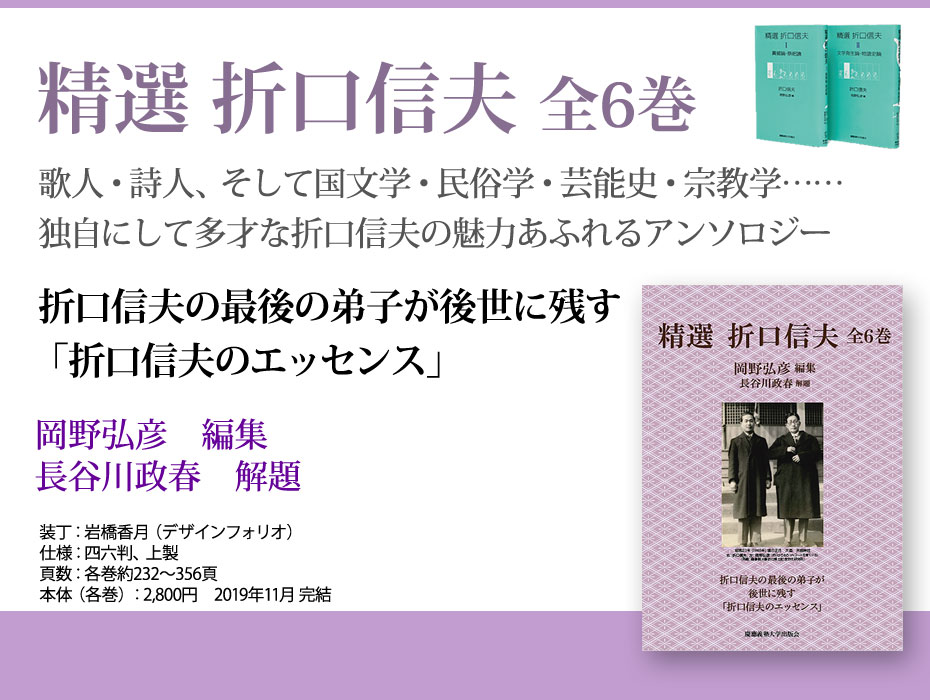

『精選 折口信夫』の特色

折口信夫の全著作を「Ⅰ 異郷論・祭祀論」「Ⅱ 文学発生論・物語史論」「Ⅲ 短歌史論・迢空短歌編」「Ⅳ 芸能史論」「Ⅴ 随想ほか・迢空詩編」に編纂し、あらたな視座を提供。

折口信夫の学問の発想を、より身近に理解するのに欠かせない随想を初めてアンソロジーとして収録。

「Ⅲ 短歌史論・迢空短歌編」では、いままでは全集でしか読むことのかなわなかった「新古今前後」のエッセンスを収録。明治以降の歌人論である「『世々の歌びと』追ひ書きにかへて」「女流の歌を閉塞したもの」もアンソロジー初収録。

「Ⅴ 随想ほか・迢空詩編」では、最後の論文「民族史観における他界観念」の口述筆記第一稿をはじめてよみがえらせて収録。

「Ⅵ アルバム」は、折口信夫の生きた日々をその遺墨、私家版類など、いままで知られていない貴重な写真類でまとめた。

読者の理解を助ける解説、解題付き。

読者の便のために、また音読も視野に入れた編者ルビを付す。

↑

『精選 折口信夫』の刊行

歌人・詩人、そして国文学・民俗学・芸能史・宗教学、さらに小説『死者の書』に、独自にして多才な業績を残した、折口信夫博士が世を去ってから、早くも六十五年になる。

氏の全著作は『折口信夫全集』三十一巻として、没後間を置かず中央公論社から刊行された。氏の病篤くなってから、全集刊行の終るまでの三年間、私は師の看護と、その後は毎月一巻ずつの全集編集、および出版のために寧日のない時を過ごした。

また、その初版の全集後も新訂の再版本全集、さらに新全集四十巻と、三度に亘る編集に携わった。その全集も、今では占有出版の期限が無くなり、他の出版社から広く出版されている。

今回、慶應義塾大学出版会から、『精選 折口信夫』全六巻の出版が企画された。博士の代表的な論文および作品を五つの分野に分けて五冊に収録し、さらに「アルバム」と銘うって著者自身の写真や、著書および自筆原稿等のゆかりのものも写真をもって一冊とする、都合六冊のアンソロジーを、心篤く若い読者に提供しようとする企画である。

この新編集の企てを遂行するにあたり、私の三十代中頃からの古い教え子である長谷川政春君の手助けを得、また当該出版会の賛同も得て、以前から心に秘めていた師の釈迢空・折口信夫の全著作からの精選の「詞華集」が陽の眼を見ることになった。若い人々の篤い心で博く深く読まれることを、祈ってやまない。

岡野弘彦

岡野弘彦(おかの・ひろひこ)

一九二四年、三重県生れ。歌人。日本芸術院会員、文化功労者、國學院大學名誉教授。國學院大學国文科卒業。昭和二十二年から二十八年九月の逝去まで、折口信夫と生活を共にして世話をする。「折口信夫全集」「折口信夫全集ノート編」の編集に参加。折口信夫論として『折口信夫の晩年』『折口信夫の記』『折口信夫伝』 がある。

↑

『精選 折口信夫』の案内

本書は、折口信夫(一八八七年~一九五三年)の研究論文および釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含めた全著作

からのアンソロジーである。

著者没後、すでに六十有余年であるが、今なお、その意味するところは大きく、わたくしたちに刺激的であり続けている。その学への眼差しは、民俗学・国文学・芸能史を主軸にしながら、さらに神道学や言語学(国語学を含む)など多岐にわたっているが、自ら述べているように、「発生から展開へ」を見ており、本書収録における論考の表題を見れば、「……の発生」の多さに気づくことであろう。ただし、折口信夫の「発生」は、歴史上に初めて、しかも一回のみ起きた「起原」を意味しない。「発生」は繰り返されるのである。これは、生物学における「個体」の発生は「系統」の発生を繰り返す、ということに通じているのである。

また、「国文学の発生(第四稿)」の冒頭では、「たゞ今、文学の信仰起原説を最頑なに把つて居るのは、恐らくは私であらう」と述べ、「国文学の発生(第一稿)」で「神事としての堕落は、同時に、芸術としての解放のはじめである」とも語っている。「文学以前」が「文学」へ、「芸能」が「芸術」へと進展してゆく。その場合、誰の手で、どんな理由で、……。その答えは本書の中で、「語部」「傀儡子」「ほかひびと」などの巡遊伶人・祝言職人たちが披瀝され、まさに折口信夫の特徴的な説を読むことになろう。

本書は、三度の「折口信夫全集」の編集に携わった編者(岡野弘彦)であったゆえに、多くの人々に読まれることを待望し、特に若い人々の「折口信夫の著作」の世界への導きになることを意図しているものである。その一つが「著者ルビ」以外に多くの「編者ルビ」を付したこと。また、本書第一冊の「異郷論・祭祀論」に「国文学の発生(第三稿)まれびとの意義」を編んだ意図や通常の学問領域を越境する在りようも読み取ってほしい。第五冊の「随想編」や第六冊の「アルバム」は、著者が何を求め、そのための息づかいをも感得されんことを願ってのことである。

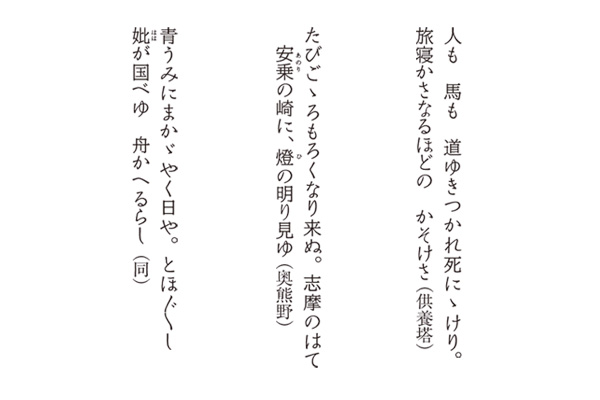

最後に、短歌作品を第一歌集『海やまのあひだ』から引く。

長谷川政春

長谷川政春(はせがわ・まさはる)

清泉女子大学名誉教授。岡野弘彦の弟子として、折口信夫全集の編纂に携わる。専門は、古典文学および折口信夫。

↑