No.1273(2023年1月号)

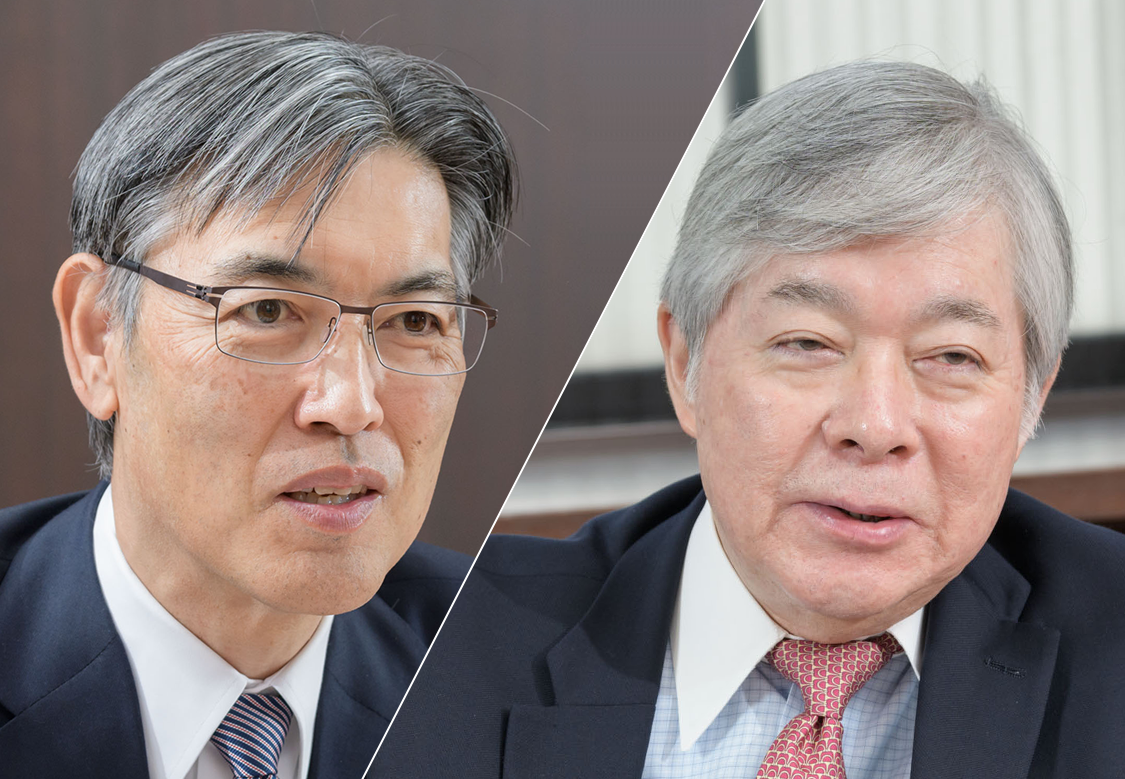

新春対談

No.1273(2023年1月号)

新春対談

三田評論

2023年1月号表紙

冒頭は、慶應義塾に2回も留学経験のある日系三世の知日派グレン・S・フクシマ氏と塾長との新春対談。数々の日米交渉、日本人との交流の逸話を語る冷静な口調にはお人柄も見え隠れして興味が尽きない。対談の中で気になる話題は、日本のアメリカへの留学生が減少の一途を辿る現状への危機感。その原因は「うちむき志向」だけなのだろうか。勿論、留学先は米国に限らない。塾長が語る「リーダー」を育てるためにも留学による経験値を増やすのは喫緊の課題。「塩分控えめ」のラベルが持てはやされる時代だが、種々の塩を使って味覚の違いを愛でる三人閑談は新鮮だ。塩の生産や統制の経緯も日本の歴史と絡めて印象に残る。高校生小論文コンテストの受賞論文は5作とも力作。小泉賞は100年後に性的マイノリティの人々が自然体で愛を育むことができる世界を予測した「全性愛論」。異性愛が当然とする考え方に疑問を呈するところから論を展開する迫力ある論文。

(伊藤行雄)

日本がバブル景気に沸いた1980年代後半に米国大統領通商代表部のアメリカ側代表として日米経済摩擦の交渉に尽力したグレン・S・フクシマ氏。今も日系三世の知日派としてその発言が尊重されている、特選塾員のフクシマ氏の豊富な経験から、真のグローバル化の意味は何かを問う対談です。伊藤塾長が考える、グローバル・シチズンを育てる慶應義塾へのヒントが本対談に散りばめられています。

加藤真平さん

株式会社ティアフォー創業者兼最高技術責任者・塾員

インタビュアー:石川 裕(国立情報学研究所教授・塾員)

急速に開発競争が進む自動運転技術。日進月歩の分野で、加藤真平さんはオペレーティングシステム「Autoware」の開発をオープンソース化し、“技術の民主化”を牽引しています。コンピュータサイエンスの専門家として国際的に活躍するかたわら、東京大学大学院情報理工学系研究科准教授として研究と教育にも力を入れる加藤さんに、技術開発の最前線と、これからのモビリティのあり方について伺いました。

「塩」は生命の維持に欠かせない、我々の身近にある調味料ですが、最近は国内外問わず様々な種類の塩が手に入るようになり、その楽しみ方も実に多様化しています。しかし、塩の歴史は近代だけでも専売制という特殊な経緯もあり、実に紆余曲折。今では人気の天日塩は、昔は目もかけてもらえませんでした。料理を引き立て、味を決める、そんな塩の魅力をあなたはどのくらいご存知ですか?

〈選評〉大串尚代・小川原正道・権丈善一・小西祥文・早川 浩

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。

会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。

慶應義塾大学関連の書籍

慶應義塾大学関連の書籍