●訳者の秋草 俊一郎氏による講演会のご案内

東京外国語大学 ロシア若手トーク:秋草俊一郎さん講演会「作家の写真を読む― 『ロリータ』の著者ナボコフは、いかに世界的作家になったか」

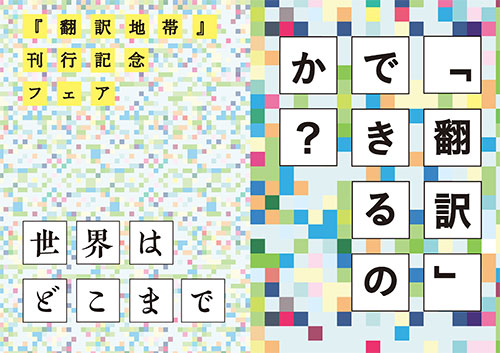

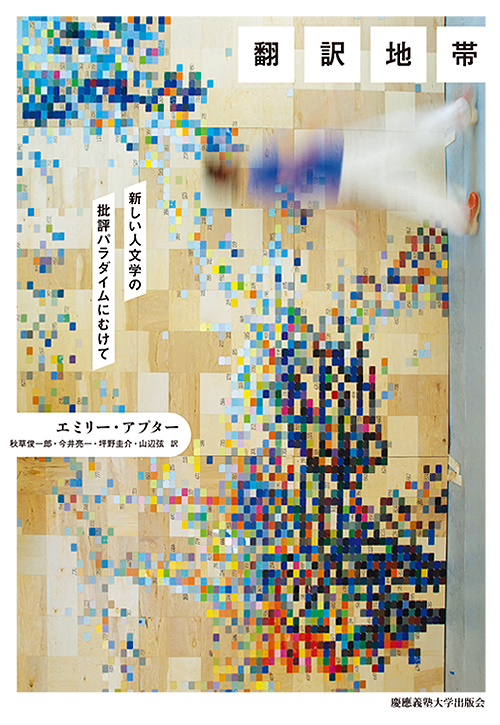

●『翻訳地帯――新しい人文学の批評パラダイムにむけて』(エミリー・アプター 著、秋草 俊一郎 訳、今井 亮一 訳、坪野 圭介 訳、山辺 弦 訳)の「イントロダクション(序文)」、書評、書店フェア情報などを掲載しました。

●訳者の秋草 俊一郎氏による講演会のご案内

東京外国語大学 ロシア若手トーク:秋草俊一郎さん講演会「作家の写真を読む― 『ロリータ』の著者ナボコフは、いかに世界的作家になったか」

●『翻訳地帯――新しい人文学の批評パラダイムにむけて』(エミリー・アプター 著、秋草 俊一郎 訳、今井 亮一 訳、坪野 圭介 訳、山辺 弦 訳)の「イントロダクション(序文)」、書評、書店フェア情報などを掲載しました。

【世界はどこまで「翻訳」できるのか?】 訳者 今井亮一

昨年末、新幹線の台車に亀裂が見つかった問題で、重大

incidentをインシデントと無翻訳のまま残しても、(異常)事象と訳しても、あるいは事故とやや意訳しても、語学的に誤りとは言えない。ならばこれは、翻訳研究であつかえない問題なのだろうか? あるいはこうした時事社会的・科学技術的な話題を前にすれば、伝統的な人文学は無力なのだろうか? 2006年に刊行された『翻訳地帯』に3.11の話はもちろん出てこないが、このような問いを補助線としてみると、同書の問題意識が現在の日本でも身近に感じられるかもしれない。著者エミリー・アプターはイントロダクションで書いている――「本書の狙いは、伝統的に、原作に対する語学的・逐語的忠実さの観点から論じられてきた翻訳研究を再考することにある」。そしてこの本の背景には、9.11や科学技術への目配せがある。プログラミングやゲノム解読の知見によって、共通コードが想定される以上「すべては翻訳可能である」と見える場合もあれば、アラビア語やイスラムがテロリズムや宗教≒非世俗を含意して即座に敵対してしまうような、「翻訳可能なものはなにもない」と見える事態もある。後者の延長線上に、今なお続くテロ、トランプ政権さえ誕生させた移民排斥の風潮、さらにはヘイトスピーチがあることを思えば、ポスト9.11の人文学を考察した先駆的な著作である『翻訳地帯』は、特に補助線なくさらに身近なものとなるはずだ。

人文学という大きなくくりのなかでも、比較文学を専門とするアプターが思索の手がかりとするのは、アウエルバッハやシュピッツァーの文献学であったり、ベンヤミンやサイードなどの批評であったり、世界文学や現代アートの作品であったりする。こうした話題の広さに呼応するように、『翻訳地帯』の「翻訳」が指す範囲も広く、クレオールや言語実験や非標準的言語なども「翻訳」の文脈で取り上げられる。むしろここでは、なにが翻訳でないかを考えたほうがわかりやすそうだ。端的に言えばそれは、ひたすら1つの言語に留まるという

アプターは後の著作で、『翻訳地帯』の営みに関して「活性化activate」という語を使っている。この本を貫いているのは、なんにでも一般的に当てはまる「理論」というより、様々なことがらを通じて伝統的な人文知を活性化し、新たな批評パラダイムに向けて変容させ「翻訳」していくという、一種の態度や姿勢だと思われる。このブックフェアが、そうした営みをさらに広げていくヒントとなれば、とてもうれしい。

●フェアのご紹介

開催店舗やフェアの様子をお伝えします。

イントロダクション (一部抜粋)

9.11の悲劇の余波をうけて、政治的な観点からも、腕利きの訳者がすぐにでも要ることがだれの目にも明らかになり、国家の安全を保障する機関は、傍受した情報や文書を解読する語学に長けた専門家を確保しようと躍起になった。翻訳とグローバル外交の関係が、かくも密になったことはなかったように見える。アメリカの

これが、『翻訳地帯――新しい人文学の批評パラダイムにむけて』が編まれた政治的状況である。本書の狙いは、伝統的に、原作に対する語学的・逐語的忠実さの観点から論じられてきた翻訳研究を再考することにある。そのためにとった広い理論上の枠組みによって浮かびあがるのが、戦争で誤訳がはたした役割や、

研究を進めていくうちに、一種、矛盾したプロセスが進行していると意識せざるをえなかった。というのも、英語、マンダリン、スワヒリ語、スペイン語、アラビア語、フランス語といったグローバルな有力言語が、言語的多様性を削減しつつも、多言語をもちいた芸術の新しい形をも同時に生みだしているからである。たとえば、テクノクラシーのリンガ・フランカとしてのグローバル・イングリッシュの覇権を嘆いてももはや陳腐でしかない。他方、ほかのグローバル言語が、世界文化の生産のパワーバランスをどう変化させているのかについてはあまり注目されていない。たとえば、中国語はいまやインターネットリテラシーにおけるメジャー言語になり、かつてないほど英語に肉薄している。本書の基調をなす前提とは、メディア、リテラシー、文学市場、インターネットを介した情報交換、文学性を指すコードといった種々の領域で、言語戦争が(大小を問わず)、翻訳のポリティクスをかたちづくるというものだ。それによって翻訳研究の裾野も拡大しつつあるが、その一方には、現実世界の実際の問題--戦時下の諜報活動、国家公認文化内部におけるマイノリティ言語の闘争、「

翻訳研究がつねに直面せざるをえない問題とは、翻訳研究が、文化的記憶を永らえさせるのか、それを抹消していくのか、どちらの目的により適うのかということだ。ヴァルター・ベンヤミンによるよく知られた議論によれば、すぐれた翻訳とは、起点言語の死と目標言語への将来的な転送のあいだに引かれた線を飛びこえて、原作の「死後の生」を可能にするものだ。この死/生の

九十八言語のうち、四十五以上の言語が、流暢に話せる話者がまったく残っておらず、十七言語がひとりから五人しかいない。残りの三十六言語は、高齢者の話者しかいない。いま、カリフォルニアのインディアンの言語のうち、ひとつとして、日常生活のコミュニケーションに使われているものはない(1)。

ドルビーとクリスタルの研究がしめすのは、どれほど翻訳が民族の記憶を保存し、文化的記憶喪失を緩和する役に立つとしても、生きた言語の生命力を断ち切ってしまう無数の天敵のひとつでもあるということだ。

ドルビーとクリスタルの知識と関心は専門である言語人類学にまずもって向けられていて、二人が代表するのは、翻訳研究の中でもエコロジカル/環境主義的なアプローチである。喫緊の課題として、二人がおこなっている「フィールドワーク」の対象になるのは、危機に瀕した言語種と言語ポリティクスだ(方言の公認化を求める動き、歴史的に前衛文学が標準語の用法を転覆してきたこと、デジタルリテラシー時代における文学の輪郭の溶解といった話題など)。翻訳研究はつねに、「

翻訳研究を、言語エコロジーの方向に推進することには、かなりのためらいを感じざるをえない。たとえ、この新しい方向性が、比較文学と地域研究のあいだのインターディシプリンな研究に豊かな可能性をもたらすとしてもだ。私の不安は、翻訳研究が言語エコロジーに過度に依拠することで、言語遺産を絶対視するようになり、学芸員然とした保全活動に終始してしまうのではないかということだ。言語的地方色の無数の装飾的要素のように、口蓋音、借用語や慣用表現がエキゾチックなものにされてしまう。言語的な文化本質主義が手に負えないほど強まるのではないか。方言が自然に変化してできたヴァリエーションが、かっちりした文法の標準言語モデルにあてはめられてしまう。私が個人的に関心をよせているのは、文芸や、理論にかんする問題にしぼった言語ポリティクスの批評モデルである。それは他方では、言語学的唯名論(あるいは、ある言語名が、言語テリトリーにおいて実際に使われている文法に結びつけられるときに、現に示しているものと言ってもよい)の研究に新たな息を吹きこむ。

言語戦争も、

ギヨーム・アポリネールによる有名な詩「

愛の行為として、不和の行為としての翻訳は、世界や歴史における主体の位置づけをあらためるための手段になる。それは自己認識を、自分自身にとって異質なものにする手段である。それは、国家空間やお決まりの日常生活といった、所与のドメスティックな環境のここちよいゾーンから、市民を拉致して国籍を剝奪する方法である。それは、他言語に熟達すれば、ナショナルかつインディヴィジュアルなナルシシズムに気もちよく一喝できるという自明の理である。翻訳の失敗が画定するのは、主観と主観のあいだの境界だが、他方でそれは、「意識の盲点」に焦点をあてもする――そこで人の思考は、等価性という不毛地帯に足を踏み入れたり、特定の言語や国家に属さない観念を核にして結晶化したりする。翻訳は、主体の再編と政治変革をもたらす手段としても重要である。

注

(1) Andrew Dalby, Language in Danger: The Loss of Linguistic Diversity and the Threat to Our Future (New York: Columbia University Press, 2003), p. 239.

(2) Rem Koolhaus, Content (London: Taschen, 2004), p. 90.

第一章 9・11後の翻訳――戦争技法を誤訳する(一部抜粋)

9・11の衝撃が冷めやらぬなか、アラビア語通訳が払底していることがわかると、米国で翻訳が議論の的になった。突如白日のもとにさらされたのは、

米軍がイラクを近日中に急襲した場合でも、捕虜の尋問から化学兵器の隠匿場所の特定まで、全局面で有用な電子翻訳機の助けをあてにできます。「手を上げろ」のような命令をアラビア語会話やクルド語会話に変換してくれるだけではなく、一刻を争う諜報活動にあっても、世界一難しい言語からの迅速な翻訳が可能だと軍当局者は期待をよせています(1)。

本書の脱稿時期は、米国のイラク侵攻・占領と重なっており、日々のニュースと自分の関心事が結びついていることを無視できなかった。主要なソースから「翻訳と戦争」の現在進行形の

二〇〇三年七月二十五日/『ニューヨーク・タイムズ』/ニール・マクファーカー/バクダッド、イラク、七月二十四日/今夜、テレビ画面にウダイ・フセインとクサイ・フセインの写真が映しだされると、繁華街にある「ゼインの床屋」では議論が噴出した。居合わせた男の半数はかつての圧政者の死にわきたったが、ほかの者たちの主張では、独裁者の息子二人は襲撃された場所にはおらず、画像は捏造だとした。

二〇〇三年十一月十一日/『アジア・タイムズ』/言語や文化に対する理解力という点で、今日の米国が進めているのは、大国による作戦としては史上最低の水準の極秘任務だろう。

二〇〇三年十一月二十二日/『ニューヨーク・タイムズ』B9面/ジュディス・ミラー「戦争諜報活動をめぐる言葉の戦い」/エドワード・N・ルトワック(変わり者の国防分析官、戦略国際問題研究所勤務)はこう断言する――「工作員になるには詩人にならねばならない[…]。ウルドゥー語を六ヶ月間で習得できなくてはならない」。著しい語学力不足のせいで、アメリカ人諜報部員の多くは「コーヒー一杯注文できない」。

二〇〇三年十月七日/『ニューヨーク・タイムズ』/グアンタナモ収容所で、誤訳によるサボタージュの恐怖。米国の通訳にサボタージュ疑惑。憲兵隊捜査官はアラビア語通訳がかかわった取り調べ記録を再調査している。潜入工作の恐れがある。「なかでも恐ろしいのは、アルカーイダの息がかかった関連ネットワークに筒抜けになっていることだ」――こう、ある空軍上級士官は述べている。

二〇〇三年十月八日/『ニューヨーク・タイムズ』/イラクで路上爆弾が爆発、兵士三名、通訳一名が死亡した。

www:thetalentshow.org/archives/000767 では「9・11のテロ攻撃前後のインテリジェンス・コミュニティの活動に関する米国議会両院合同調査」報告書(二〇〇三年十一月発行)の七〇│七二ページが引用され、以下の解説が続く。/所見。9・11以前、インテリジェンス・コミュニティは、大量の対テロ外国語情報を収集していたが、それを翻訳するという難題にあたるだけの余裕がなかった。インテリジェンス・コミュニティの各機関がおかれていたのは、翻訳待ち資料の山、語学の専門家や語学の資格をもった職員の不足、テロ関連最重要言語におけるレディネスが三〇パーセントしかないという事態だった。国家安全保障局(NSA)の言語上級顧問が米国議会両院合同調査委員会にした説明によれば、対テロ作戦言語に従事しているNSA言語局職員の言語レディネス指数は、現在三〇パーセントほどだという[…]。CIA語学学校の校長の証言によれば、CIAが必要とする語学の水準を考えると、CIAの作戦本部は、世界規模の対テロ戦争への用意ができていないにもかかわらず、慣例通りの人員補充と、情報収集指令をつづけている。校長は、同機関において、語学能力向上のためのしかるべき戦略はないとも付け加えた。

……金曜日、当局者と人権保護運動団体が発表したところによれば、これまで軍営語学学校で通訳の訓練をうけた兵員九名が、対テロ戦争の語学専門家不足にもかかわらず、ゲイだという理由で除隊されているという。ウェイン・シャンクス中佐(陸軍訓練教則司令部のスポークスマン)によれば、九名はカリフォルニア州モンテレーの軍営国防語学学校を、今年の課程中に除隊になった。九名のうち六名がアラビア語通訳として、二名が朝鮮語通訳として、一名が中国語通訳として訓練をうけていた。スティーヴ・ラルズ(軍人のための法律擁護ネットワーク)によれば、どの隊員も軍歴は非の打ちどころがなく、従事中の重要任務の継続を希望していたが、性的指向を理由に解雇された。

二〇〇三年十二月十四日/『ニューヨーク・タイムズ』/リック・ブラッグ著『私も一兵士です――ジェシカ・リンチの物語(2)』のデイヴィッド・リプスキーによる書評/軍功がまずもってリンチに帰せられるものではないとしたら、その物語に魅力はあるのかと疑問符をつける評者もいる。(ブラッグは書いていないが、最初とりちがえがあったのは単純な理由からだ。のちのニュース報道によれば、イラク軍の無線会話を傍受した軍は、リンチの所属する部隊の金髪の兵士が実際に果敢に闘ってやられたのを盗聴した。あとから、兵士はドナルド・ウォルターズ軍曹だと判明した。通訳はアラビア語代名詞の「彼」と「彼女」をとりちがえ、リンチだと思ったのだ。)

二〇〇四年五月七日/イラク南部のホワイトハウス収容所に収監中のイラク・バアス党将校が死亡した件について、ブライアン・ロスが報じている(「拘禁中の死――イラク囚人キャンプで、海兵隊予備兵は取り調べをうける」ABCNEWS.com)/弁護士たちの主張では、海兵隊のうちだれもアラビア語を話すことができず、収容所にはひとりの通訳も割り当てられなかった。

個々の事例からわかるのは、イラク戦争とその戦後処理で、無翻訳・誤訳・証拠の視覚情報の「翻訳」の信憑性が、話題の中心を占めていたということだ。捕虜の身におちたジェシカ・リンチが英雄的な抵抗をしたという「神話」は、政府とメディアによって大々的に喧伝されることで骨の髄まで利用されつくした観があるが、ひとつの翻訳ミスをかき消してしまう懸念があった。折しも、軍のホモフォビア的方針のせいで、CIAが手持ちのもっとも貴重な情報源――対テロ作戦に従事していた正規の通訳たち――を放逐したときだった。幾度となく、ブッシュの取り巻き連中の喧嘩腰の

私の考える誤訳とは、戦争技法上の歴とした事項だ――戦略および戦術に不可欠かつ、死体画像の解読法と不可分であり、

注

(1) MSNBC (October 7, 2002) www.aaai.org/AI Topics.

(2) 〔訳注〕リック・ブラッグ『私は英雄じゃない――ジェシカ・リンチのイラク戦争』中谷和男訳、阪急コミュニケーションズ、

二〇〇四年。

(3) Peter Spiegel, The Financial Times (October 7, 2013).

(4) John Milner, Art, War, and Revolution in France 1870-1871: Myth, Reportage and Reality (New Haven: Yale University Press, 2000), p. xi.

(5) Carl von Clausewitz, On War [Vom Kriege 1832], trans. Col. J. J. Graham (London: Penguin, 1982), p. 119.〔クラウゼヴィッツ『戦争論 上』清水多吉訳、中公文庫、二〇〇一年、六三頁。〕

◆現代の翻訳学に必須の一冊

Adjudantへの誤訳ひとつが普仏戦争の引き金となった--待望の邦訳書がついに刊行された本書には、そんな記述がある。この語は独語では「副官」を意味するが、仏語では「曹長」を指す。しかもこの文書にはビスマルクが戦意を煽(あお)るための“故意の誤訳”(捏造(ねつぞう))があった。

翻訳とは、言語学や文学、語学教育、せいぜい各国のおつきあいの際に必要なツールとみなされてきたろう、と本書(の原書)は言う。しかし翻訳とはもろに政治の場であり、戦場であり、知力の武器そのものだ。通訳の仕方で裁判の行方が左右される韓国系作家の『通訳/インタープリター』や、ユダヤ人カトリック神父をモデルにした『通訳ダニエル・シュタイン』といった小説を読んでもわかるとおり。言語的マイノリティに属する人間なら古くから勘づいていよう。

英語帝国アメリカはこうした事実を、9・11テロで今さらながら痛感し、翻訳に対する意識が急激に高まった。これの副次的効果は、翻訳文学の専門出版社が雨後の筍のごとく増殖、成長したことだ。

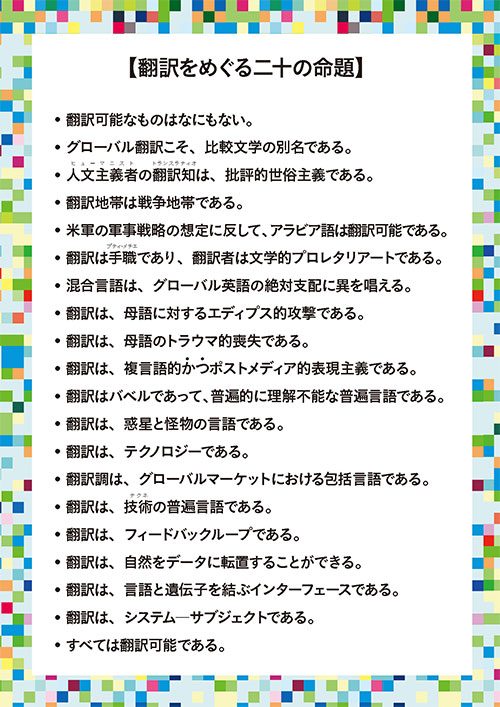

さて、『翻訳地帯』は巻頭に、「翻訳可能なものはなにもない」から「すべては翻訳可能である」まで二十の命題を掲げている。書中には、「翻訳は災害」「戦争とは誤訳や食い違いの極端な継続」「翻訳とはクローンのクローン」といった刺戟(しげき)的な定義も満載だ。しかし本書の主要な狙いの一つは、翻訳を新たな比較文学の土台として捉え、その根幹的な役割を論じることである。

(後略)

翻訳研究と文学を融合する

9.11「同時多発テロ」以降、ますます混迷する世界状況にたいし、人文学はどのようなことばで相対することが可能だろうか?

著者は、「戦争とは他の手段をもってする誤訳や食い違いの極端な継続にほかならない」という定義から出発し、単一言語(英語)主義がうむ世界の軋轢に警鐘を鳴らしつつ、「翻訳」の観点から新たな人文学のアプローチを模索する。

本書で俎上に上げられるのは、第二次世界大戦中のシュピッツァー、アウエルバッハの思想にある人文主義的コスモポリタニズム、スピヴァク、サイードの惑星的批評、ウリポなどの実験的な言語芸術の政治性、クレオールやバルカン半島の多言語状況の文学、さらには現代アートと擬似翻訳を例にした翻訳とテクノロジーの問題……など多岐にわたる。

「翻訳可能なものはなにもない」「すべては翻訳可能である」――二つの矛盾するテーゼを掲げ、言語と言語の狭間にあるものを拾いあげること、「翻訳中」のままに思考しつづけることを提言する。

| 判型 | A5判/上製/420頁 |

|---|---|

| 初版年月日 | 2018/04/20 |

| ISBN | 978-4-7664-2518-5 (4-7664-2518-9) |

| 本体 | 5,500円 |