No.1293(2024年11月号)

特集

No.1293(2024年11月号)

特集

三田評論

2024年11月号表紙

特集「デジタルアーカイブの展望」。学術資料等がデジタル化され、自宅で検索できるのは有難い。といってもこれは一つの手段で、得た情報を元に現地に赴き、本物を見る、触れるのも大事な作業のひとつ。座談会ではQRコードが記載されていて興味深い。アーカイブを使うことで、例えば能登とか広島とか、現地を巡る見方、考え方が交錯して(安藤氏)、色々な対話が生まれる。そうなればアーカイブの存在意義のひとつといえよう。「カウンター越しに見る風景」(三人閑談)。初めて入る店のカウンターは敷居が高いのは誰でも感じるところ。その意識を払拭するための創意工夫の話は面白い。カウンターの内と外との隔たりのない店の空間は心地よいものだ。「話題の人」。前文学部長の倉田敬子氏が国立国会図書館長になられた。今後の活躍を期待したい。「書評」。『慶應義塾高等学校野球部史』が刊行された。高校野球とその時代を知る意義深い出版といえよう。

(伊藤行雄)

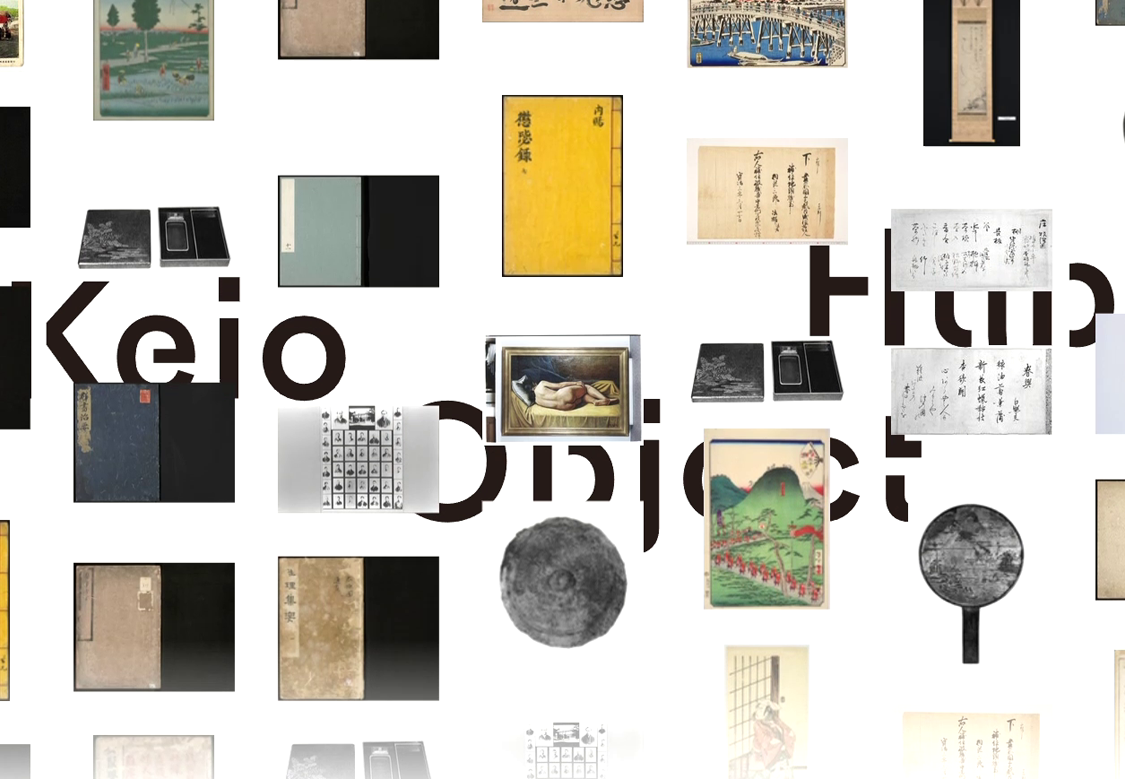

「デジタルアーカイブ」と聞いて、あまり触れたことがないな、と思う人もいるかもしれません。でも、今やデジタルアーカイブは非常に身近なものとしてweb上に存在し、そうとは気づかずに利用しているのではないでしょうか。美術品などの資料も簡単にwebで見ることができる時代となり、さらに一般市民の方も参加してのデジタル情報による知のフィールドの構築が急速に拡がっています。そんなデジタルアーカイブの現状と未来を展望してみました。

倉田敬子さん

国立国会図書館長、慶應義塾大学名誉教授

インタビュアー:池谷のぞみ(慶應義塾大学文学部図書館・情報学専攻教授、慶應義塾ミュージアム・コモンズ機構長)

本年4月に国立国会図書館長に就任された、慶應義塾大学名誉教授の倉田敬子さん。女性としては2人目で、図書館情報学の研究者としては初めての就任です。国立国会図書館(NDL)の役割は何か、文化資源へのアクセスはどのように変化しているのか。また、図書館情報学研究者としての倉田さんのこれまでの歩みも含め、お聞きしています。

時代が移り、飲食店のあり方も近年大きく変わってきています。お店に行っても、料理人の姿を見ることはなく、入ってから出るまで、お店の方との会話もない、などということもよくあります。そんな今だからこそ、「カウンター」で取る食事や会話の楽しさ、ある種、特別な空間だからこそ感じられる醍醐味を再確認すべく、接客やお店の設えに精通した3人の方々に語っていただきました。

母校を思う塾員と篤志家の皆様により、義塾の教育研究活動を財政支援する目的で設立された1世紀余の歴史を有する組織です。

会員の皆様にはご加入期間『三田評論』を贈呈いたします。

慶應義塾大学関連の書籍

慶應義塾大学関連の書籍