■WEB寄稿「文学的人間の生存戦略」および掲載写真の一部をご紹介します。

「現代の日本文学を、「意志薄弱」を中軸に置いて論じ直すことにより、これまでの一般的な文芸観を百八十度転回させた極めて革新的な研究」

「系譜的文学史研究としても、近代文芸様式論としても、これは非常に優れた研究書である。」

(中村三春氏『日本近代文学』第96集)

「面白い。学術書や評論書にこのような評を行うことが適切なのかどうかは分からない。しかし、読んで興奮を覚えたのだから、正直にそういうべきだろう。」

「「視覚」モデルで構築されてきた「近代的人間」そのものに対置するような、別種のあり方(ポストヒューマン?)にまで踏み込もうとしている小気味良く壮大な本である。」

(藤田直哉氏『比較文学』第59巻)

<書評一覧>

日本近代文学 第96集に掲載されました。評者は中村三春氏です。

図書新聞 2016年12月24日号(第3284号)の「16年下半期読書アンケート」で選ばれました。

週刊読書人 2016年11月25日号(第3166号)に掲載されました。評者は中村三春氏(北海道大学教授・日本文学専攻)です。

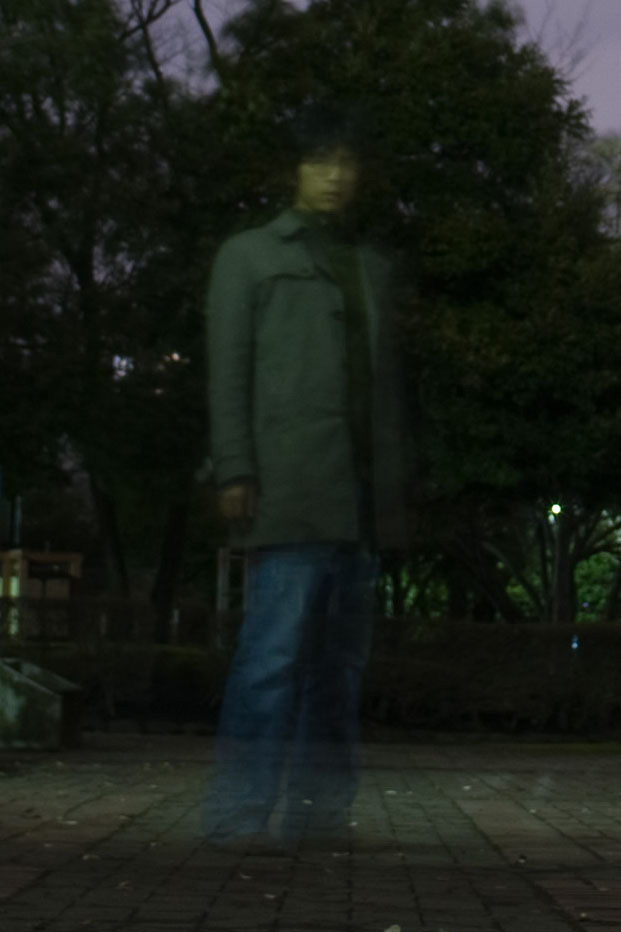

とはいえ、志のために死を実行できる人は稀です。だから、厭世の思いに打ちのめされる前に、先手を打って心の〈弱さ〉を文学的に正当化する方向が見出されたのは当然なのです。文学的人間の生存戦略――それが「意志薄弱」であることを理論的に肯定する道でした。幸い、日本には、劣等種の烙印を押されて1980年代に登場したオタクが、わずか十年程度で逆襲劇を演じてみせたように、中世の「わび・さび」といった美意識から、不思議ちゃんやゆるキャラまで、現象の劣化に本質の露呈をみるという屈折した感性を育んできた文化的土壌がありました。本書が取り出そうとしたのは、そうした近代文学の系脈です。しかし、昭和の時代、とくに戦後数十年の倫理的な熱意は、その姿を埋没させてきました。

いまどき厭世を理由に自殺する熱い作家はいません。管理社会の強大さに立ち向かって勝つ目はないし、死を賭してパブリックにすべき志も存在しないのです。現代文学は、多重人格から、自動人形、コンビニ人間まで、個的な意志を放棄した空っぽの人物を積極的に描き、しかも、その可能性を肯定して見える世界観を提示するようになりました。社会不適合のはずの者が、いずれ最も社会に適合した未来の人間の姿に似るのです。そうして文学的人間は、どうしようもなく社会的に曖昧な存在となりました。現代文学の課題は、人間と社会の関係を逼塞させないように、そんな幽霊のような人間たちをなんとか生存させていくことです。そして、そのための方法の核心は元を辿れば「意志薄弱」の戦略から始まったと見ることができます。本書は、その観点から近代文学の風景を描き直す試みなのです。

夏目漱石「思ひ出す事など」

血を吐いた余は土俵の上に仆れた相撲と同じ事であった。自活のために戦う勇気は無論、戦わねば死ぬという意識さえ持たなかった。余はただ仰向けに寝て、わずかな呼吸をあえてしながら、怖い世間を遠くに見た。病気が床の周囲を屏風のように取り巻いて、寒い心を暖かにした。〔中略〕余は寝ていた。黙って寝ていただけである。すると医者が来た。社員が来た。妻が来た。しまいには看護婦が二人来た。そうしてことごとく余の意志を働かさないうちに、ひとりでに来た。――

佐藤春夫「歩きながら」

虫歯はやっぱり痛い。心の一隅では机の左に入れて置いた、小さな瓶にまだ半分ほどある筈のクレオソオトの香と色とを思ひ出して、その傍では意志薄弱と虫歯との関係に就て、いかにも遊民らしい問題が提供されんとしつつある。さうして余の懐のなかでは懐中時計が秒を刻んで居る。ひっそりとした午後の街である。妙にひっそりして居る。しんとして居る。

佐藤春夫「「風流」論」

風流の精神とは正に、人間的意志が小さければ小さい程いゝのだ。即ち人間としての意志が極度に於て最小限度であることである。

活動によって疲労した人が無意識的に静止を思ふ瞬間には、彼の人間的意志は影のやうに淡くなり、さうしてさういふ人々の目に現はれて出て来るところの自然の悠久は、我々が遂に抱括されるであらうところの最後の故郷へのノスタルジヤの如き哀しい愛情として現はれて来る。

谷崎潤一郎「金と銀」

その頃の彼女は、既に可なりの擦れっ枯らしではあったけれど、まだ漸く十六七の少女に過ぎなかったのに、洋行帰りの美術家だと云ふ三十近い髯ムシャの男を、まるでおもちゃの人形の如く自在に取り扱ひ翻弄し得るのが我ながら愉快でたまらなかった。彼女の前に出て来る青野は、自分自身の意志と云ふものの全くない、是非善悪の分別すらも失った、彼女の爲めならば何虚までゞも止めどなく堕落して行く痴呆であるとしか思はれなかった。

だが、どうせ不完全な此の世に生れて来た以上は、人間だって不完全なものにきまって居るのだ。まして己なんかは、その中でも一番出来の悪い、不完全な代物なんだ。人間が自分の意志を理想通りに実行できるくらゐなら、最初から人間なんぞに生れて来やしないんだ。――

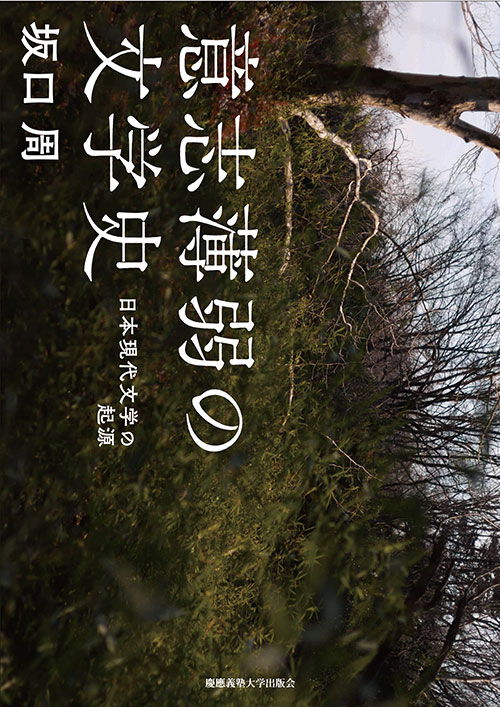

日本文学史を読みかえる、俊英による革命的な文学論。

日本文学史を読みかえる、俊英による革命的な文学論。近代から現代に至る文学の「視覚性」に注目し、日本に脈々と流れる「曖昧」の系譜を辿ることで、「意志」をめぐる近代の激しい攻防をあぶりだす。

映画や写真など、テクノロジーの革新による「視覚性」の新たな編成が要請された近代以降、日本文学において、柄谷行人が、その端緒を「風景の発見」と述べたように、視覚性=認識、すなわち「内面」の問題が、大きな関心事でありつづけた。

しかし、本書で探求されるのは「風景」や「近代的自我」や「主体性」ではなく、「不安」、「夢見」、「朦朧」、「言い間違い」といった、「曖昧」きわまる様態である。

正岡子規、夏目漱石、内田百閒、志賀直哉、横光利一、川端康成、大江健三郎を中心にして、近現代文学における「曖昧」の系譜を可視化し、文学史そのものを読みかえるのみならず、日本「現代」文学の起源を突き止めてゆく、大胆不敵な一書。

| 分野 | 日本文学 |

|---|---|

| 初版年月日 | 2016/10/15 |

| 本体価格 | 3,800円(+税) |

| 判型等 | A5判/上製/456頁 |

| ISBN | 978-4-7664-2366-2 |

| 書籍詳細 | 目次や詳細はこちら |

1977年東京都生まれ。福岡女子大学国際文理学部専任講師。

早稲田大学卒業後、2001年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。2003年英国・ロンドン大学ゴールドスミス校大学院修士課程メディア&コミュニケーション専攻修了。2007年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。津田塾大学学芸学部非常勤講師、中国・広東外語外貿大学外籍教師、実践女子大学文学部助教を経て、現在に至る。「運動する写生 ―― 映画の時代の子規」で2014年第57回群像新人文学賞(講談社主催)評論部門優秀作。