交詢社設立の中心人物たち―馬場辰猪(3)-

共存同衆や交詢社には、馬場辰猪がロンドンで出会った社会科学協会からの影響を受けた跡が見られることはすでに述べたが、馬場や小野梓らによって創立された共存同衆は、数年を経た明治11年にもなるとその活動は鈍り、馬場には停滞しているようにさえ見えたようだ。そのような中で、馬場はイギリスから帰国し、共存同衆結成後初めて開かれた第一年会に出席することになる。今回は、そこで彼が披露した「社会論」という演説を見ながら、さらに交詢社設立の背景とのつながりを探ってみたい。

★明治11年―馬場の帰国と共存同衆第一年会

馬場が共存同衆に加わった経緯については必ずしも明らかではないが、母体となった日本学生会の主唱者であったことを考えると、彼の入社は自然なものといえそうだ。明治8年に3ヶ月ほど帰国した頃には、すでに衆員となっていたようで、同年3月に「本邦女子の有様」と題した馬場の講演録が『共存雑誌』第5号に記載されている。また、同年4月3日、再度の留学の送別会が開催されたが、それを報じた新聞記事に「共存同衆社員馬場辰猪君」との記述がある(明治8年4月7日付『郵便報知新聞』、第634号)。

ところで、明治11年5月、馬場は2度目のイギリス留学から帰国した。滞在の最後の時期は結核と貧困に悩まされ、精神状態はよくなかったようだが、共存同衆にとっては彼が戻ってきたことで活力が出たことは間違いない。事実、馬場の帰国後から次のような新しい動きがみられるようになり、共存同衆は最盛期を迎えることになる。同年7月17日に同衆始まって以来、初めての年会を具体化する作業が始まり、9月29日に「第一年会」が開催された。8月には共存同衆の演説会が公開となって「講談会規則」に結実し、10月には再び規則が改正されて「共存同衆並に諸会則」が定められた。

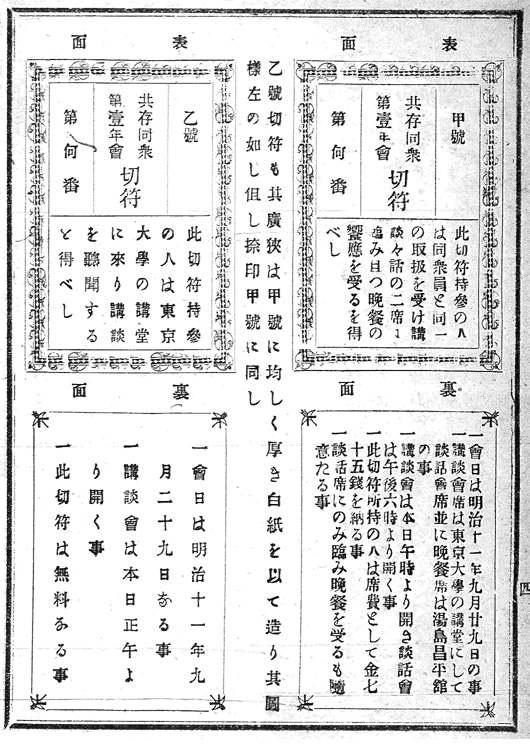

馬場の帰国を待つようにして準備が開始された「第一年会」は、演説会と晩餐会の2部に分けて開催された。いずれも予め切符が配布され、共存同衆の衆員以外にも開かれていた。演説会は無料でも参加できるように配慮されていたようである。この日の様子を記録した『共存同衆年会始末』所収「年会の紀事(紀事とは事実の経過の意)」によれば、参集した人数は衆員とそうでない者も合わせて約800人と大変な盛会であった。快晴とまではいかないものの、過ごしよい天候が幸いしたかもしれない。正午、東京大学講堂にて演説会が開会。岩崎小二郎(大蔵少書記官)による開会宣言に続き、広瀬進一による演説「年会之序」、そして小野梓が「共存同衆の歴史」を述べて、初めての年会を祝う挨拶が続いた。次いで衆員による個別演説に移り、馬場辰猪、大内青巒(おおうちせいらん:仏教思想家)、菊池大麓(数学者:東京大学教授)、肥塚龍(こいづかりゅう:横浜毎日新聞記者編集長)、島地黙雷(しまじもくらい:浄土真宗僧侶)、江木高遠(えぎたかとお:東京英語学校教員、東京大学予備門正科教員)らが登壇。午後6時からは場所を湯島昌平館に移し、総勢160人での談話晩餐会である。その席では、福沢諭吉、福地源一郎(東京日日新聞社長)、呉文聰(くれあやとし:統計学者)、中村正直(教育者、啓蒙学者)、矢野文雄(ジャーナリスト、官僚、政治家)、田口卯吉(経済学者、歴史家、政治家)、林正明(官僚、ジャーナリスト、民権運動家)、神田孝平(洋学者、啓蒙思想家、官僚)らの演説があり、会の盛り上がりは頂点に達したように思う。

『共存同衆年会始末』を読むと、この第一年会は主催者に十分な手ごたえを与えたようで、この日の進行を記した「年会紀事」には最も喜ぶ所として「多種の人員を一堂の中に集同して会食懇話せし一事」が挙げられている。平民から士族、華族まで、また学者から官吏、医師、商業者、工芸家まで各種の人々が集まったことについて、「本邦開闢以来、実に未曾有の事にして我邦の開化史上において重大の関係を有せるものと言うべし」と誇らしげに記されている。職業に関係なく人々が集まることがなぜ重要な意味をもつと考えられたのか、分かりやすく伝えてくれるのが、同じ日の馬場による演説、「社会論」である。

★馬場辰猪「社会論」

上に見たように、第一年会前半の演説会では衆員たちの挨拶に続いて6名の演説があったが、その一番手が馬場辰猪の「社会論」であった。初めての年会での演説であり、それだけに彼がこの演説に込めた思いは大きかったはずである。約2700字という短いものだが、内容は濃厚である。まず冒頭で物は集合して形を成し、分離して形を失うと説くところから始まった。ハーバート・スペンサー『第一原理』での凝集作用と分散作用を思わせる分析であるが、馬場によれば家屋は土、木、石、瓦が集合して成り立っているのであり、土をはじめとする構成物に分解してしまえば家屋ではなくなる。人間社会も同様で、人が集まって家を成し、家が集まって党を成す。その党が集まって一国が成り立っているのだと馬場はいう。また、人間の活動の源は精神にあり、心の中に事物を取りまとめる力が重要である。これが「精神の概括力」であり、その日、馬場が最も強く主張したところであった。

馬場によれば日本には「精神の概括力」がないという。前回述べたように、ロンドンにおいて日本人留学生同士が素知らぬ顔ですれ違っていたことに彼が違和感を覚え、日本学生会結成に向かった事実が日本人の精神の概括力のなさを示す実例として説明される。日本学生会結成からこの日まで、6年をかけて漸く「概括力」を日本人の精神に注入し、事業とする発端を得た。馬場は、社会科学協会の例を挙げて、そこでは組織の長を置かず、書記に委任して数百人の会員が社則を守ることで成り立っていることを説く。こうしたことはイギリス人の心に余裕があり、事物を集成する力に富んでいるからであり、惜しいことに日本人はその力に乏しい。そのために「純然たる社会」が成立しなかった。このような「社会」、すなわち各種の事業を集成して「真純の社会」をつくり、国家の利益を図ることを目指したいと馬場は述べ、精神上と実際の事業の双方合わさって「ついに我日本七十余州三千五百万の人民を団結し、以て一大社会を組成し、その公議世論を喚起」せんことを希望すると述べたのだった。

馬場が共存同衆の初めての年会で披露した「社会論」をみれば、先にふれた「年会の紀事」においてこの集会が「本邦開闢以来、実に未曾有の事」と表現された意味が「社会」形成に向けた第一歩であったからだということが分かる。本連載の第6回、7回、8回にかけて交詢社「緒言」と「交詢社設立之大意」を紹介した際、設立者たちの脳中に様々な「専門結社」(商売・工業・文学技芸・救助・保護を目的とするもの)から「社会結合」の結社へという結社像の転換があったことを述べたが、その背景には「概括力」によって様々な小社会を束ねる大社会の形成を説いた馬場の議論が存在していたといえる。そのことは「交詢社設立之大意」最終段落の次の文章によく表れている。「余輩は一科一事、専門の結社よりもまず、人間最第一の緊要たる社会結合の旨を達するが為に世に先んじて一社を結び、その社漸く体を成すに従って社中又社中を結び、漸次に専門に従事せんことを欲するものなり」。交詢社設立時の結社像の源の一つとして馬場の「社会論」が存在したように思える。イギリスでの日々を送りつつ、当時の日本に必要な変革を的確に見抜き、先鞭をつけた馬場は日本を近代化に導いた一人といえるだろう。

このように書くと、馬場が西洋かぶれの「洋学者流」のようにみえるかもしれない。だが、彼はそのような人物ではなかった。馬場は「社会論」の中で次のように述べている。「ここまで述べれば、私が欧州人を賛美し、日本人を悪く言う人間だと思うかもしれない。そうだとしたらぬれ衣である。欧州人を論難することにかけては私は諸君に負けないつもりである。ただ、日本人の中で欧州人を論難するのは容易だが、その効果は少ない。もし本当に欧州人を論難しようと欲するならば、欧州の中心に身を置いて筆と舌をふるう必要があるだろう」。実際に2度目のイギリス留学の際、彼は日本とイギリスの「対等自由の交際を求めて『日本における英国人』『日英条約について』と題したパンフレットをロンドンで出版し、日本におけるイギリス人の横暴な態度や不平等条約の実態をイギリス本国の地で訴えていた。こうした自覚をもちつつも、彼がイギリスをみながら「社会論」を説いたのは「いやしくも愛国の心を有し、本邦の独立を重んぜば、まず邦人の外人に及ばざる所を了知せしめ、外人の軽侮を防禦せざるを得ざるなり。これ誠に今日の一大要事なればなり」という認識が存在していたからであった。それから8年後の明治19年、馬場は逃れるようにしてアメリカに移り住み、今度は日本の「暴虐政府」に対する言論活動を展開することになるのだが、僅か2年後の明治21年11月、フィラデルフィアの地で病死するのである。「社会論」から10年後の秋であった。

|

【画像】共存同衆 第一年会の切符 |

・明治8年4月7日付『郵便報知新聞』、第634号(『復刻版・郵便報知新聞』第1期、第5巻、柏書房、1989年) |

|

・「年会の紀事」(『共存同衆年会始末』、山室信一編集『マイクロフィルム版 明治期学術・言論雑誌集成』、ナダ書房、1987年) |

|

| ・小野梓「共存同衆の歴史」(『共存同衆年会始末』、山室信一編集『マイクロフィルム版 明治期学術・言論雑誌集成』、ナダ書房、1987年および『小野梓全集』第5巻、早稲田大学大学史料編集所、1982年) | |

| ・広瀬進一「共存同衆第一年会の序」(『共存同衆年会始末』、山室信一編集『マイクロフィルム版 明治期学術・言論雑誌集成』、ナダ書房、1987年) | |

| ・「共存同衆条例」(山室信一編集『マイクロフィルム版 明治期学術・言論雑誌集成』、ナダ書房、1987年)、「改正共存同衆条例」(『小野梓全集』第5巻、早稲田大学大学史料編集所、1982年)、「共存同衆並びに諸会則」(『共存同衆年会始末』、山室信一編集『マイクロフィルム版 明治期学術・言論雑誌集成』、ナダ書房、1987年) | |

| ・馬場辰猪「社会論」(『馬場辰猪全集』第1巻、岩波書店、1987年) | |

| ・井上琢智「明六社・日本学士院と共存同衆・交詢社―福沢諭吉・小幡篤次郎・馬場辰猪―」(『近代日本研究』第22巻、慶応義塾福沢研究センター、2005年) | |

・澤大洋『共存同衆の生成』(青山社、1995年) |

|

・西村眞次『小野梓伝』(冨山書房、1935年) |

|