��R��@�����I���Ђ̌��_�\���́i�Q�j

���c���`�m�̑n�Ƃ�

�O��ł́A����@�g�̓n���o�����Ƃ肠�����B�C�M���X�ɂ����Đ��{�ȊO�̎����I���Ёi�w�Z�A�a�@�Ȃǁj����X�̌����@�\���ʂ����Ă���l�q�ɔނ͋�����ۂ����B����́w���m����ҁx�ƂȂ��Đ��ɓ`����ꂽ�B���{�̗��j�ɂ��w�m�E���l���ЁE�u�ȂǁA��������݂Ď����I���ЂƂ�������̂͊��ɂ������B�����A���̓����m�Ɏ��o�����_�ɕ���̐V�������������Ƃ�����B���̔F������N�̌��m�Аݗ��ɂȂ����Ă䂭���ƂɂȂ�̂����A����ȑO�Ɍc���`�m�Ƃ��Ď��H���n�߂��Ă����B�ނ̓n������6�N��A�w���m����ҁx���s����2�N��̂��Ƃł���B

�c���`�m���n�Ƃ��ꂽ�Ƃ��A�����I���Ђ̎��o�͂ǂ̂悤�Ɏ�����Ă����̂��낤���B�܂��A�ǂ̂悤�ȏ̒�����c���`�m�͐��܂�Ă����̂��낤���B����͑n�ƂƓ����Ɋ��s���ꂽ�w�ŐV�K���c���`�m�V�L�x�𒆐S�ɂƂ肠���Ă݂����B

���u�c���`�m�V�L�v�\�c��4�N�i1868�j

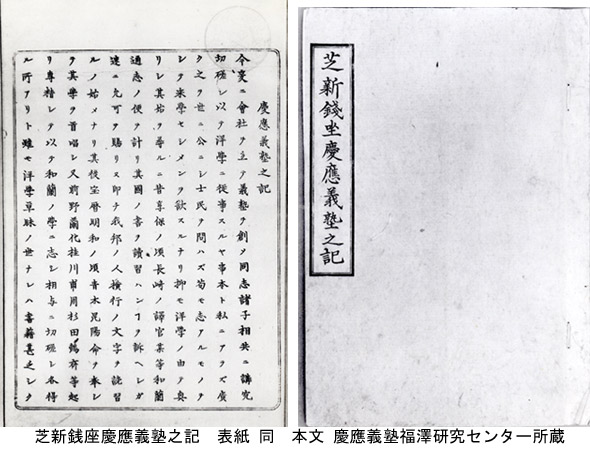

���摜1�������ɓ���܂��B��

����5�N�i1858�j�A���Ô˂̖��ɂ��A����͍]�˒z�n�S�C�F�̔˓@���ŗ��w�m���n�߂��B�c���`�m�̋N���ł���B�����A���O�͂Ȃ��B10�N��̌c��4�N�A�ŐV�K���Ɉړ]���A���̔N���ɂ��Ȃ�Łu�c���`�m�v�Ɩ��̂����B�u�c���`�m�V�L�v�Ƃ����錾�����f���Ă̐V���ȑD�o�ł������B

���̐錾���́w�ŐV�K���c���`�m�V�L�x�Ƒ肳��A�n�ƂƓ����ɏo�ł��ꂽ�B�\���́u�c���`�m�V�L�v�u�K���v�u�H���K���v�u���ЋK���v�u���ہv�u�m���ʐ}�v�A���Ȃł̏j���u�����j��V�L�v�Ƃ������́B�w�c���`�m�S�N�j�x�̋L�ڂ�8�y�[�W�ƕ��ʂ͊Ȍ��Ȃ���A���e�͔Z���B����͈ȉ��̕��͂Ŏn�܂�B

�u�������ɉ�Ђ𗧂ċ`�m��n�߁A���u���q�����ɍu���������A�Ȃėm�w�ɏ]������⎖�{�Ɓi���Ɓj���ɔB�L������𐢂Ɍ��ɂ��A�m�����킸䑁i���₵���j���u������̂����ė��w�����߂��~����Ȃ�v

�@�����ł́u���v�Ɓu���v�̎g�������݂��3�_�̓���������悤���B�@���u�ɂ�鋤���́A�u��Ёv�̌����I�@�\�̔F���A�A�m�w�Ƃ����w��ɏ]�����邱�Ƃ��P�Ȃ鎄���ł͂Ȃ��Ƃ����咣�A�B���Ў��i���g���ł͂Ȃ��u�u�v�̗L���ɂ���A�Ƃ���3�_�ł���B����ǂ��Ă݂Ă݂����B

���u�c���`�m�V�L�v�\�u�������ɉ�Ђ𗧂āc�v

���摜2�������ɂ͂���܂��B

�O��q�ׂ��悤�ɁA���́u��Ёv�Ƃ������t�͍����̉�X���v�������ׂ��Ƃ̈Ӗ��ł͂Ȃ��A�����I�W�c���w���Ă���B���̌��t�́A�]�ˎ���ɐ��܂ꂽ�a�����ꂾ�Ƃ����i�n��G��w��ЂƂ������t�x�j�B���E���m�邽�߁A�I�����_��̒n�������|��钆�Acompany�Acorporation�̖��Ƃ��Đ��܂ꂽ�B19���I���ɂ͖��{�������̗��w�҂����ɋ��L����Ă����Ƃ����B�u�w�E�E�w�|�W�c�v�u���E�A���u������K�w�̎����I�W�c�v�u�L�����Ԃ�W�c�v�u�����́g�Љ�h�v�̈Ӗ��Ŏg��ꂽ�炵���B

�u�c���`�m�V�L�v�́u��Ёv�����l�̈Ӗ����܂܂�Ă����͂��ł���B�O��݂��悤�Ɂw���m����ҁx�ɂ́A���l�E�w�Z�E�a�@�Ƃ������e��́u��Ёv���o�ꂵ�Ă����B��������ړI�����L����L�u�ɂ�鎩���I���Ђ��w���Ă����B�x�c�����w�l�� ����@�g�x�ɂ����ẮA�w�ŐV�K���c���`�m�V�L�x�ɂ�����u�u��Ёv�Ƃ͉p���association�Ƃ�society�Ƃ������Ӗ��ł���v�Ɛ�������Ă���B������̒m�����ۂɊώ@���A���̌������̒S�����Ɏ�������A���s�Ɉڂ��ꂽ�̂��c���`�m�ł������B���q�ׂ��A�gassociation�h�i�A�\�V�G�[�V���������Ёj���L�܂��Ă䂱���Ƃ���l�q�Ɓgsociety�h�i�Љ�j�Ƃ������t�́A����̌��m�Ђɂ����铹�̒��Œ��ڂ��Ă䂫�����_�ł���B

���u�����j��V�L�v

�\�u�В����炱�̏m��]���ēV���̈���Ə̂��A���̌i���S�����Ƒ�������Ɏ�����B�R���嫂��c�v

�悭�m���Ă���悤�ɁA�����E�ېV���͝��̕��������r��A�m�w�҂Ƃ��������Ŗ���_��ꂽ����B���`�ɂ��A�������͊O�o�����A���s����Ƃ��͋U�����g���قǗp�S�����Ƃ����B�����������ŕ�C�푈���n�܂�B�]�˂����ƂȂ������A�c���`�m�͊J�u�����B��l�͐������x�~���A�����������s�A�Ђ������ŋN����Œ��ł���B�w�������҂͂��Ȃ��B���{�J������������A�c���`�m�̏m������������B�헐�Ƃ�����펞�A�m���ɂ͎���̔˂́u�����v�ɏ]������m���̎q�킪���������B100���߂��������k��30���Ɍ���A�ł����Ȃ��Ƃ���18���ɂ܂łȂ����B���������ꋫ�ɂ���Ȃ���A����炪�m�w�ɐ�O�����Ƃ��납��V���ȁu���v�̈ӎ������܂�Ă���B���̗l�q��ǂ��Ă݂����B

�䍑�̗m�w�̎n�܂�Ɋւ��āu�c���`�m�V�L�v�́A�J���ɂ���āu�ލ��̎���ɒʂ���C���v�����������Ƃɂ������Ɛ�������B�����d�v�Ȃ��Ƃ́A���������������Ĕނ炪�m�w���u�V�^�̊w�v�i�V�^�F�V����^����ꂽ�����̐��A�l�̖{���j�Ƃ��ė������Ă����_�������B

�u�}���m�w�̈Ȃėm�w���鏊��V�R����ق��A�������i�v�i�i���v�m�̗��F�����̗�������ߒm����[������j���A�l�����P�q�i�����F��������E���܂��߂�j���A�g���i�����̈ꐶ�j���c������̋Ƃɂ��Đ^�����ρA�ב�������͖����A�l�Ƃ��Ċw����炴��̗v���Ȃ�ΔV��V�^�̊w�ƌ��ĉȂ���v�i�����͕M�҂ɂ��A�ȉ����j

���Ƃɗp���Ă�w��Ƃ����ӎ��͋ߑ���{������Â���w��ςł���B�������A�����̈ӎ��͂����ɗ��܂�Ȃ������B�����Ȃ�����A���E�헐�Ƃ����u�������[�v�̒��ŁA�m�w�ɒ������邱�Ƃ𐳓�������K�v���������B�u�c���`�m�V�L�v�ƂƂ��Ɂw�ŐV�K���c���`�m�V�L�x�Ɏ��^���ꂽ�u�����j��V�L�v����͂��̂��Ƃ��`����Ă���B

�`���ɂ��킭�A

�u���m����O�҂̏����ɉ]�ւ邱�Ƃ���B�l�A��i���j�����̓V�^�̍˗͂����p����ɓ��ĐS�g�̎��R����A�˗͋��ɗp���ׂ����B�̂ɐ��E�������̍���_���������̐l�킽����킸�A�l�X�����炻�̐g�̂����R�ɂ���͓V���̖@���Ȃ�v

�@���́u�V�^�̎��R�v�̉��ł́A�l�͊e�X�u���̍˂ɒ����鏊����A���̎u�ɍD�ޏ�����B�D�ޏ��͕K�������A�����鏊�͕K���D�ށv�Ƃ����B����䂦�A�킢�ɗՂނ̂��A�w��ɐ�O����̂��������Ƃ����B�����A�w��ɏ]�����邱�Ƃ́u�B����M������y���ށv�����ł͂Ȃ��B�u�C�S�J�m�̓����y���݁A���ɍϐ��i�����~���j�̈����B�����毂ɖ��V�^�̎��R����̂Ɖ]�킴��ׂ����v�Əq�ׂ�悤�ɁA�ނ�̊w��ւ̒����̔w�i�ɂ́u���ɐ����~���v�Ƃ��������ӎ����h���Ă���A����́u�V�v���F�߂���̂��Ƃ����ӎ����������B

���⍑�����[�Ƃ�������͔ނ�̐��_�̏�ɏd���̂��������Ă����悤�ł���B��玚�ɖ����Ȃ��u�����j��V�L�v�̕����œ�x�ɂ킽���āu����Ƒ�������Ɏ������嫂��v�Ǝ���̒�����₢�����A���������Ă��鎖�����炻��͓`����Ă���B�d���͏m�̖����ɂ��y��ł����B�N���𖼏̂ɂ����̂́u�l�ɂ����ɂ����x���v�Ȃ��̂������i�u�c���`�m�I���v�j�B�������A�����́u�V�^�̎��R�v�̉��A�u�����v�ɋ}�Ȑ���𑊑Ή����A�������Ď���̎��������̂��̂Ƒ����Ԃ��Ă݂����̂������B

�m�w�ɐ�O���悤�Ƃ���ނ�Ɛ���ْ̋��W���A�u��Ёv�̌����I��p�̔����ɉ����āA�����Ɂu���v���甭����u���v�ݏo�����B�p���̃p�u���b�N�E�X�N�[���̌����I���i��O���ɍ̗p���ꂽ�Ƃ����u�`�m�v�̌��t���������w�m�����̌㑱�X�Əo���������Ƃ́A�u�c���`�m�V�L�v�̃C���p�N�g�̋�����邾�낤�B

����Ƃ肠�����u�����j��V�L�v�ɂ́u�V�v�Ƃ������t�������o�Ă���B���̌��t�͓����̕���̎v�z����o�Ă������̂ł���B�u�c���`�m�V�L�v�ɂ����āA���Ў��i���u�u�̗L���ɂ���v�Ƃ��ꂽ�_�ɂ��[���ւ����̂������B

�摜1

�摜2